樹木葬でのお墓参りの方法は?手順やマナー、お供え物など注意点について

樹木葬でのお墓参りの方法は?手順やマナー、お供え物など注意点について

目次

樹木葬は近年注目を集める供養方法ですが、一般的なお墓と異なる点も多いため「樹木葬のお墓参りはどうするのか」「一般的なお墓と同じようにお線香やお花を供えられるのか」と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

樹木葬にはさまざまな種類があり、お墓参りの方法や注意点も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

ここでは、樹木葬の種類ごとのお墓参りの方法や持ち物・注意点やトラブル例まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

エータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計3万組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬・納骨堂をご紹介しております。

まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらからお近くのお墓を探してみてください。

年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬

- 跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい

- 子供に費用や管理の負担を残したくない

- 生前に契約しておきたい

- 合祀されない個別墓にしたい

まずは近くのお墓を探してみる

樹木葬のお墓参りとは

樹木葬は、自然に囲まれた環境にあり、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とすることが特徴です。

樹木葬のお墓参りでは、墓標となっている樹木のまわりに花を手向けたり、静かに手を合わせたりする形で行います。

お線香やお供えができる場合もありますが、火災防止の観点から香や線香を禁止している場合も多いため、事前に確認することが大切です。

また、樹木葬には、郊外の自然の中に設けられた「里山型」と、都心部の近くにあり整備が行き届いた「都市型」の2種類があり、お墓参りの方法や注意点にも違いがあります。

さらに、樹木葬では他の人の遺骨と一緒に埋葬される「合祀型」と、個別スペースに埋葬される「個別型」の2種類の埋葬方法があり、それぞれの埋葬方法によってお墓参りのスタイルも異なります。

樹木葬では、それぞれの種類に適した方法でお墓参りすることが大切です。

樹木葬の種類ごとのお墓参りの仕方について

樹木葬には大きく分けて「里山型」と「都市型」があり、種類ごとにお墓参りの方法やマナーが異なります。

ここでは、それぞれのお墓参りの方法やマナーについて詳しく解説します。

里山型樹木葬のお墓参りの持ち物や服装・マナー

里山型の樹木葬は、自然の地形をそのまま活かして作られていることが多く、豊かな自然に囲まれた環境が特徴です。そのため、お墓参りの際は樹木や周囲の自然環境に配慮することが大切です。

ここでは、里山型樹木葬のお墓参りについて、詳しく解説します。

持ち物

里山型樹木葬は、埋葬場所までの道のりが長いこともあるため、荷物はできるだけ少ない方が良いでしょう。両手が空くようなリュックであれば、歩きやすく安心です。

また、お墓参りに予想以上の時間がかかることもあるため、季節や気候に関わらず水分を持っていくことも大切です。夏は虫よけスプレーも必須です。

山の天気は変わりやすいため、雨具や防寒着を用意しておくと安心です。

服装

里山型樹木葬では山道を歩くことも多いため、スニーカーなどの歩きやすい靴が必須です。転倒すると思わぬケガをしてしまうこともあるため、場合によっては登山靴を履いても良いでしょう。

服装は、山の中に入るため比較的カジュアルで清潔感がある服装を選びましょう。黒やグレーなどの落ち着いた色味で、露出の少ない服が適しています。

また、虫刺されや日焼け対策として、帽子や長袖・長ズボンの着用もおすすめです。里山型樹木葬では、フォーマルさよりも動きやすさや機能性を重視するようにしましょう。

供花やお供え

里山型の樹木葬では、山火事を防止したり自然環境への影響を防ぐために、お供えやお線香が禁止されているケースが多くあります。

特に、食べ物や飲み物を置くと野生動物を引き寄せる原因となるため、持参しないようにしましょう。

供花については霊園によってルールが異なるため、事前に確認すると良いでしょう。

都市型樹木葬のお墓参りの持ち物や服装・マナー

都市型樹木葬は、都市部やその周辺の整備された場所にあり、庭園や公園のような雰囲気が特徴です。平坦でアクセスも良いため、ご年配の方や小さな子供でも安心してお墓参りできます。

ここでは、都市型樹木葬のお墓参りについて詳しく解説します。

持ち物

樹木葬は屋外でのお墓参りになるため、日差し対策として帽子や日傘、水分補給のための飲み物を持参しましょう。夏は虫よけスプレーがあると便利です。

服装

都市型樹木葬では足元が整備されているため、登山靴などは不要ですが、ローヒールやスニーカーなど歩きやすい靴がおすすめです。

服は黒やグレー・ネイビーなどの落ち着いた色が良いでしょう。ジーンズやサンダルなどのカジュアルすぎる服装は避けるようにします。

服装の形式よりも、清潔感や故人への敬意を意識することが大切です。夏場は半袖でも問題ありませんが、露出が多くなりすぎないようにしましょう。

供花やお供え

都市型樹木葬では、火気が禁止されている場合もあるため、お線香やろうそくについては事前に確認しましょう。

お供え物については、カラスや動物を引き寄せないように、食べ物や飲み物は禁止されている場合も多いです。

都市型樹木葬では、供花は許可されているケースが多くなっています。供花台が設けられている場合は、持参した花を一時的に飾ってから持ち帰るようにしましょう。

樹木葬の埋葬方法ごとのお墓参りの仕方について

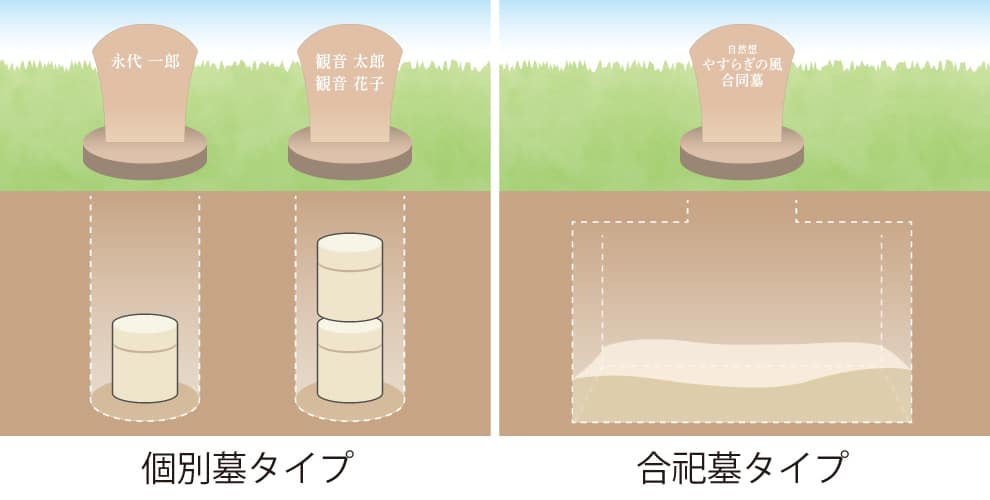

樹木葬には「合祀型」と「個別型」の2つの埋葬方法があり、それぞれお墓参りのスタイルや注意点が異なります。

ここでは、それぞれのお墓参りの方法について詳しく解説します。

合祀型樹木葬の場合

合祀型では、他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため個別の墓標はなく、誰の遺骨がどこにあるのかは特定できません。

そのため、お墓参りの際は供養塔や共用のシンボルツリーの前で手を合わせることが一般的です。

供花やお線香を供えられる寺院や霊園もありますが、火気を禁止しているケースもあるため、事前にルールを確認しておくことが大切です。

多くの樹木葬では、寺院が永代にわたって遺骨の供養や管理をしてくれる「永代供養」の形をとっているため、お墓の管理のために定期的にお墓参りをする必要はありません。

樹木葬では、節目のタイミングや心の区切りなど、自分の気持ちに合わせて自由にお墓参りができるため、無理のないペースでお墓参りに訪れるようにしましょう。

個別型樹木葬の場合

個別型の樹木葬は、一定期間もしくは永代にわたり、遺骨が個別の区画に埋葬されることが特徴です。

個別型樹木葬では、1人に1本墓標となる樹木があったり、プレートが設置されたりするケースが多く、埋葬位置が特定できることが特徴です。

お墓参りの際は、遺骨が埋葬されている区画の前に立ち、花を供えたり手を合わせたりします。

寺院や霊園によっては個別の供花台が整備されていることもあり、一般的なお墓参りに近い形で供養できます。

樹木葬のお墓参りの注意点

樹木葬は自然と共生する新しい供養の方法のため、従来のお墓参りとは異なる点があります。ここでは、樹木葬の注意点について詳しく解説します。

火気に注意する

樹木葬では、火災防止や自然保護の観点から、お線香やろうそくなどの火気の使用が禁止されていることがあります。

また、使用が許可されている場合も、場所や時間帯が限定されている場合があるため、事前に確認することが大切です。

火気の使用ができない場合でも、手を静かに合わせるだけで十分な供養になります。

花立がない場合は地面に置く

樹木葬では墓石がないため、花立が設置されていない場合もあります。

そのような場合は、供花を直接地面においてお供えしましょう。花は、自然に還る生花を選び、ビニール袋などは外して供えるのがマナーです。

供花が風で飛ばされないように、安定した場所に置くことも大切です。

こちらも事前にルールの有無を確認しておきましょう。

お供えは持ち帰る

お菓子や飲み物、果物などのお供え物は、そのまま置いて帰らずに必ず持ち帰るようにしましょう。

置いたままにしておくと、カラスや野生動物を呼び寄せたり、周囲の景観や衛生環境を悪化させる原因になります。

利用規約を確認する

樹木葬を行っている寺院や霊園には、それぞれ独自の利用規約やマナーガイドがあります。

供花やお線香を持ち込めるかということや、お墓参り可能な時間帯など細かいルールが定められているため、事前にホームページやパンフレットなどで確認するようにしましょう。

水分を持参する

樹木葬のお墓参りでは、天候に関わらず水分を持参しましょう。

特に自然の中にある里山型樹木葬では、長時間歩くこともあるため、水分補給が重要です。また、暑さ対策として帽子や日傘などを準備しておくと安心です。

樹木葬の墓参りのトラブル例

樹木葬では、従来のお墓参りとは異なる点も多いため、トラブルが発生することがあります。

ここでは、樹木葬でよくあるお墓参りのトラブル例を紹介します。

埋葬場所が分かりづらい

樹木葬は墓石がなく、シンボルツリーや草花などが墓標となるため、遺骨が埋葬されている正確な位置が分かりづらいことがあります。

特に合祀型では他の人の遺骨と一緒に埋葬されているため、個別の埋葬場所が特定できないことが一般的です。

そのため、「どこに向かって手を合わせれば良いかわからない」と不安を感じることがあります。

埋葬された場所を特定し、そこに向かって手を合わせたい場合は、個別型の樹木葬を検討しましょう。

お墓参りの実感がわかない

従来のお墓参りでは、墓石を掃除したり、お線香を上げてお花を供えるといった行動を通して供養の実感を得られます。

しかし、樹木葬では火気禁止の場合もあり、お線香や供花といった一般的なお墓参りができないことがあります。

そのため、物足りなさを感じ、供養の実感がわかないことがあります。

お線香をあげる一般的なお墓参りをしたい場合は、火気の使用が許可されている樹木葬を選ぶようにしましょう。

家族の間で価値観が合わない

本人が樹木葬を望んでも、家族の理解が得られないことがあります。

特に、家族が従来の慣習や地域の風習を重んじる場合、墓石がなく、代々継承しないお墓に違和感を感じるケースも少なくありません。

その結果として、お墓参りに消極的になったり、家族でもめごとが起きたりすることもあります。

樹木葬を希望する際は、家族と何度も話し合い、合意を得てから進めることが大切です。

墓参りしやすい樹木葬の選び方

樹木葬を選ぶ際は、費用や埋葬方法だけでなく、お墓参りのしやすさも重要なポイントです。

理想的な樹木葬であっても、足を運びにくい場所にあると継続的なお墓参りが難しくなります。

ここでは、お墓参りしやすい樹木葬を選ぶ際のポイントについて解説します。

立地やアクセスの良さ

お墓参りしやすいかどうかは、立地と交通の利便性によって決まります。

駅から徒歩圏内であったり、バス停が近くにある樹木葬であれば、ご年配の方や車を運転しない人でも無理なくお墓参りできます。

車でのお墓参りを想定している場合は、駐車場の有無や広さ、停めやすさも確認しておきましょう。

自然豊かな「里山型」は、豊かな自然の中にあり魅力が大きい反面、山道や坂道が多くお参りしづらいこともあります。

定期的にお墓参りに行くことを考えると、「都市型」のほうが利便性に優れているといえます。樹木葬を検討する際は、実際に現地を訪れ、アクセスのしやすさを実際に確認しておきましょう。

墓地の管理体制

墓地を管理する寺院や霊園の管理体制も、お墓参りのしやすさを左右する重要な要素です。

園内の掃除が行き届いていて気持ちよくお墓参りができるか、お供え物や供花、線香に関するルールが明確かどうかを確認しましょう。

歴史ある寺院墓地内にある樹木葬は、寺院に管理をお任せできるだけでなく、手厚い供養も受けられることが魅力です。

エータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、年間管理費不要の樹木葬をご紹介しております。具体的にお墓の写真や料金を見てみたいという方は、以下から近くのお墓をお探しください。

樹木葬のお墓参りでよくある質問

樹木葬は従来のお墓とは異なるため、お墓参りに関して不安を感じる人もいます。ここでは、樹木葬のお墓参りでよくある質問を紹介します。

墓前で法事はできますか?

寺院や霊園によって対応は異なりますが、個別型の樹木葬であれば、墓前で簡単な法要や読経を行える場合があります。

ただし、寺院や霊園によってルールが異なるため、事前に確認することが大切です。

合祀型の樹木葬で読経や法要を行う場合は、埋葬場所が特定できない形式のため、供養塔や共用スペースで法要を行うことになります。

葬儀の後どれくらいで納骨すべきですか?

一般的に、納骨の時期に厳密な決まりはありません。納骨のタイミングで多いのは四十九日法要時ですが、家族の都合や地域の慣習、お墓の準備状況によって初盆や一周忌に納骨する場合も多くなっています。

樹木葬を検討する場合は、申し込みから実際の納骨までに一定の時間がかかる場合もあるため、早めに納骨の日程を相談しておくと安心です。

お酒を供えたいのですがどうすれば良いですか?

樹木葬では、衛生面や自然環境への配慮から、飲食物のお供えを禁止しているケースが多くなっています。

どうしてもお酒を供えたい場合は、小さな容器に入れて一時的に置き、すぐにその場で回収してすぐに持ち帰るという方法が良いでしょう。

樹木葬のお墓参りには、寺院や霊園によってルールがあるため、必ず確認し、他の利用者や自然環境への配慮を考えた供養を行うようにしましょう。

まとめ

樹木葬では、合祀型か個別型か、また里山型か都市型といった種類によってお墓参りの方法や注意点は異なります。

しかし、どの種類にも共通して言えるのは、環境への配慮が大切だということです。

供花やお供え物・火気の使用に関しては、それぞれの寺院や霊園のルールを確認し、他の利用者に迷惑がかからないようにお墓参りをしましょう。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!