永代供養にお布施は必要?金額の目安と封筒の書き方・渡し方

永代供養にお布施は必要?金額の目安と封筒の書き方・渡し方

目次

お墓の管理や供養を寺院に任せられる永代供養では、お布施は永代供養料に含まれています。しかし、なかにはお布施をはじめとする費用が別途かかる場合があります。

もしお布施をお渡しするとなると、いくら包むか判断に迷うことも多いでしょう。

この記事では、永代供養でお布施が必要なケースや、それぞれのお布施の金額相場、失礼のない納め方までご紹介します。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから無料資料をご覧ください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

永代供養でもお布施を納めることがある

寺院に永代供養をお願いする際に納める「永代供養料」には、多くの場合お布施が含まれています。

しかし、法要を行う場合は別途お布施が必要になる場合が多いです。

お布施が必要になるケースは主に「納骨法要」と「年忌法要」です。

納骨法要とは

納骨法要は、お墓に遺骨を納める際に行われる法要です。

納骨する時期について、法的には規定されていませんが、四十九日や百箇日の法要に合わせることが一般的です。

永代供養でも例外ではなく、永代供養墓や樹木葬・納骨堂に納骨するときに納骨法要が行われます。

当日の大まかな流れは以下のとおりです。

- 施主の挨拶

- ご住職の読経

- 納骨

- ご住職の読経とお焼香

- 会食

納骨室に遺骨を納める前と納骨室を閉じる際に、ご住職にお経をあげてもらいます。

お布施はその謝礼です。また、服装は喪服が基本になります。

通常、お経に続いて法話を聞くことになりますが、ご住職のお話が済んだらお布施を渡します。

年忌法要とは

年忌法要は、故人の命日から節目にあたる年に行われる法要です。

具体的には、1年目が一周忌、2年目が三回忌、6年目が七回忌です。

その後は十三回忌、十七回忌・・・と続き、一周忌以外は三と七の含まれる年に法要が営まれます。

とくに一周忌と三回忌が重要と考えられ、七回忌以降は小規模になる傾向がありますが、必ずしも形式が決まっているわけではありません。

ご住職に読経をお願いした際は、お布施を渡すのが一般的です。

法要が必須かどうかは事前にお寺に確認しておくとよいでしょう。

永代供養のお墓を検討されている方は、こちらの資料で実際のお墓の写真や詳しい料金をご覧いただけますので、ぜひダウンロードください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

そもそもお布施とは?

お布施はもともと、仏教における僧侶の修行法のひとつでした。

そこから、すべての人にとっても大切なものとして意味が広がりました。

ここでは、お布施の種類や意味、考え方について解説します。

お布施の種類と意味

お布施は仏教の「六波羅蜜(ろくはらみつ)」と呼ばれる修行に含まれ、「人に施しを与えること」を意味します。

六波羅蜜はその他に持戒(じかい)・精進(しょうじん)・忍辱(にんにく)・禅定(ぜんじょう)・智慧(ちえ)があり、6つの徳を指します。

お布施は、さらに「財施(ざいせ)」「法施(ほうせ)」「無畏施(むいせ)」の3種類に分かれます。

それぞれの意味は以下の通りです。

- 財施(ざいせ)・・・お金や衣服、また食べ物など物質的な施しを与えること

- 法施(ほうせ)・・・仏教の教えを説き、あるいは読経すること

- 無畏施(むいせ)・・・不安や恐怖を取り除き、安心感を与えること

葬儀や法要の際、参列者が僧侶に渡しているお布施は細かく分けると「財施」に該当します。

お布施の考え方

お布施のことを「葬儀や法要を執り行ってくれた僧侶へのお礼」と捉えている人が多いと思います。

しかし、厳密には寺院のご本尊に捧げるものです。

実際、お布施はご本尊をお守りするための活動全般やご本尊を安置している建物の維持に使われます。

これらの点を踏まえると、お布施は僧侶に「あげる」ものでなく「渡す」ものと考えるのが適切です。

具体的な金額は、基本的に決まっていません。あくまで大切なのは、お布施する人の気持ちです。

寺院も金額を重視しているわけではないため、無理せず自分が用意できる範囲で問題ありません。

永代供養のお布施の内訳と費用相場

永代供養ではお布施を含んでいる場合もありますが、寺院によっては別途以下のようなお布施が必要です。

| 永代供養のお布施の種類 | お布施の金額目安 |

|---|---|

| 納骨法要 | 3万円~5万円 |

| 年忌法要 | 3万円~5万円 |

| 読経料 | 1万円~5万円 |

| お車代 | 5,000円~1万円 |

| 戒名料 | 戒名のランクによる |

ただし、この金額はあくまで目安であり、いくら支払うべきかは明確に決まっていません。

宗旨・宗派によっては、より多くのお布施をお渡しする場合もあるため、事前に確認することが大切です。

納骨法要のお布施

納骨法要とは、故人の遺骨をお墓に納骨する際に行う法要のことをいいます。

納骨時には遺族が立ち合い、ご住職に読経をしてもらう場合が多くなっています。

納骨法要のお布施として、3万円~5万円を包みます。

年忌法要のお布施

年忌法要とは故人の命日を基準に行う法要のことをいい、以下のような節目があります。

- 初七日(しょなのか)

- 四十九日

- 初盆・新盆

- お彼岸

- 一周忌

- 三回忌

永代供養では節目ごとに寺院が供養をしてくれますが、別途親族で集まって年忌法要を営みたいという人も多くなっています。

そのような場合のお布施は永代供養料には含まれないため、その都度お渡しする必要があります。

それぞれの年忌法要のお布施の相場は3万円~5万円です。ただし、三回忌以降は一周忌と同じ金額か、少し下がった1万円~5万円が相場になります。

読経料

読経料とは、お通夜や葬儀、火葬場でご住職にお経を読んでもらう時にお渡しするお布施です。

お布施の相場は1万円~5万円ですが、読経の時間や回数によって金額が異なることもあります。

お車代

お車代とは、ご住職が法要や供養のために移動する際の交通費としてお渡しするお布施です。費用相場は5,000円~1万円です。

ただし、距離が遠い場合やタクシーの利用が必要な場合は、多めに包むこともあります。

法要を寺院で行う場合は不要ですが、自宅や霊園で法要を行う場合は、お車代を包むようにしましょう。

戒名料

戒名とは、仏教において故人に授けられる名前のことをいい、お布施は戒名のランクによって異なります。

「進士(しんし)」や「信女(しんにょ)」という最も一般的な戒名をつけていただく際のお布施の相場は、10万円~50万円ほどとなっています。

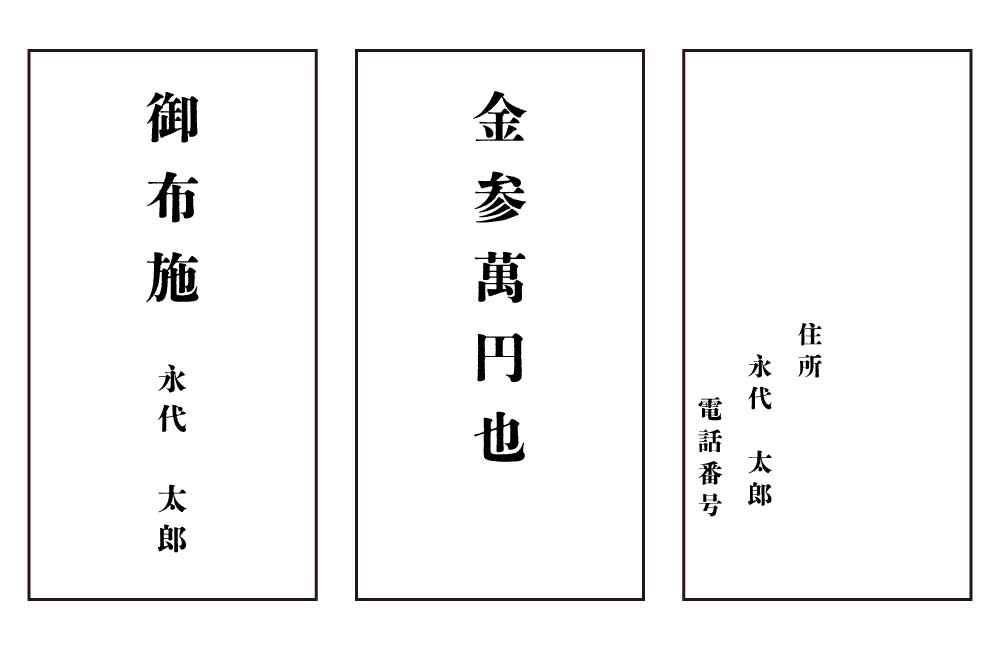

永代供養のお布施の書き方

永代供養のお布施は、失礼がないように表書きを書き、お礼の気持ちを添えてお渡しすることが大切です。

表書きの書き方

永代供養のお布施は、無地の白いのし袋を使用します。水引は必要ありませんが、黒白か黄色の水引が印刷されているものであれば、そのまま使うことができます。

表書きは「お布施」や「御布施」と書き、下部に氏名または家名(〇〇家)と書きましょう。

中袋の書き方

中袋がある場合は、表面の中央に「金参萬円也」など、旧漢字で包んだ金額を記載します。

裏面の書き方

中袋がある場合は、裏面は、左下部分に住所・氏名・電話番号を書きましょう。

もしも中袋がない場合は、裏面右側に金額、裏面左側に住所・氏名・電話番号を記載します。

金額の書き方

お布施の金額は、旧字体で記載します。主な数字は、以下のように書きます。

- 1は壱

- 2は弐

- 3は参

- 5は伍

金額に決まりはないものの、4は縁起が悪い数字のため、お布施に包むことはありません。3万円か5万円を包むようにしましょう。

永代供養でお布施を渡すマナー

永代供養でお布施を渡す際は、マナーを守り感謝の気持ちを伝えることが大切です。

永代供養のお布施を渡すタイミング

永代供養でお布施を渡す場合、できれば法要前にお渡ししましょう。「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶して渡します。

ただし、お布施を渡す正式なタイミングは特に決まりがないため、法要が終わってからでも問題ありません。

その際は、「本日はありがとうございました」とお渡ししましょう。

永代供養のお布施の渡し方

永代供養のお布施を渡す場合、封筒のまま手渡しすることは失礼にあたります。

お布施を渡す場合は、まず切手盆と呼ばれる黒いお盆の上に封筒をのせ、お盆ごとご住職に差し出します。そして、ご住職ご自身でお布施の封筒を取ってもらうことが一般的です。

「お布施」という文字がご住職からみて正面になるようにしてお渡ししましょう。

ただし、切手盆がない場合は、丁寧にご挨拶して手渡しでも問題ありません。

感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。

永代供養にかかる費用はいくら?

永代供養にはお布施以外にもさまざまな費用がかかります。

ここでは、永代供養費用の内訳と、永代供養の種類別の費用相場について解説します。

永代供養にかかる費用の内訳

永代供養にかかる費用は、多くの場合、一般墓を選んだ際の費用よりも安く抑えることが可能です。

料金の内訳は大きく3つに分けることができます。

1.永代供養料

永代供養料とは、永代にわたって寺院にお墓の管理や供養をお願いするための費用です。

永代供養は、永代供養料を払うことで利用することができます。

2.お布施

永代供養では「納骨法要」と「年忌法要」の際にお経をあげてもらうため、それぞれお布施が必要です。

ただし、「納骨法要」のお布施は、永代供養料とセットとなっている場合もあるため契約時に確認しましょう。

3.刻字料

刻字料とは、墓誌に故人の名前を彫刻する費用のことです。

費用相場は3万円程度が相場です。

永代供養の種類別の費用相場

永代供養の費用相場は、おおよそ10万円〜150万円です。

基本的には50万円〜70万円ほどですが、永代供養墓のタイプによって費用が変動します。

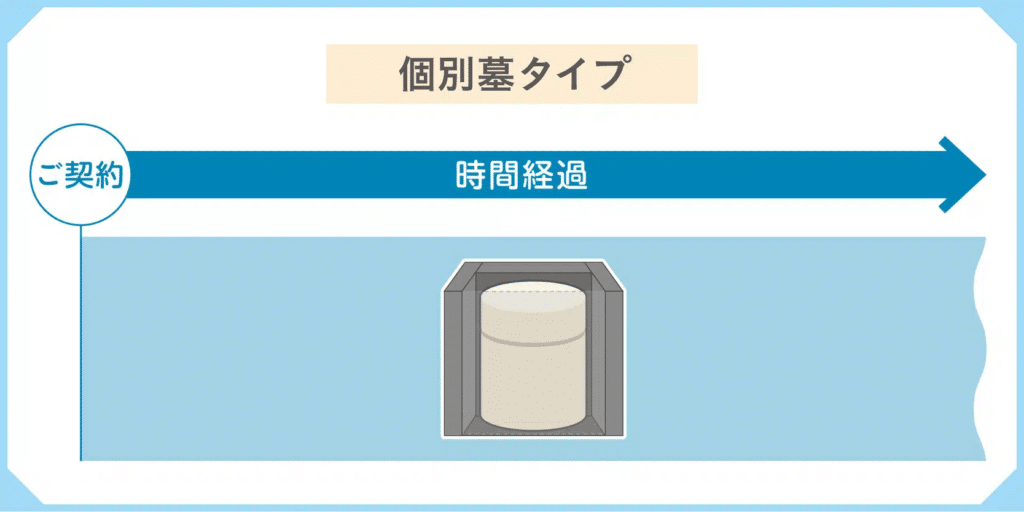

個別墓タイプ

個別墓タイプとは、通常のお墓のように、故人専用の区画に納骨をする永代供養墓のことをいいます。

永代に渡って個別のまま安置されるので、永代供養墓の中では費用は一番高く、金額も50~150万円ほど必要です。

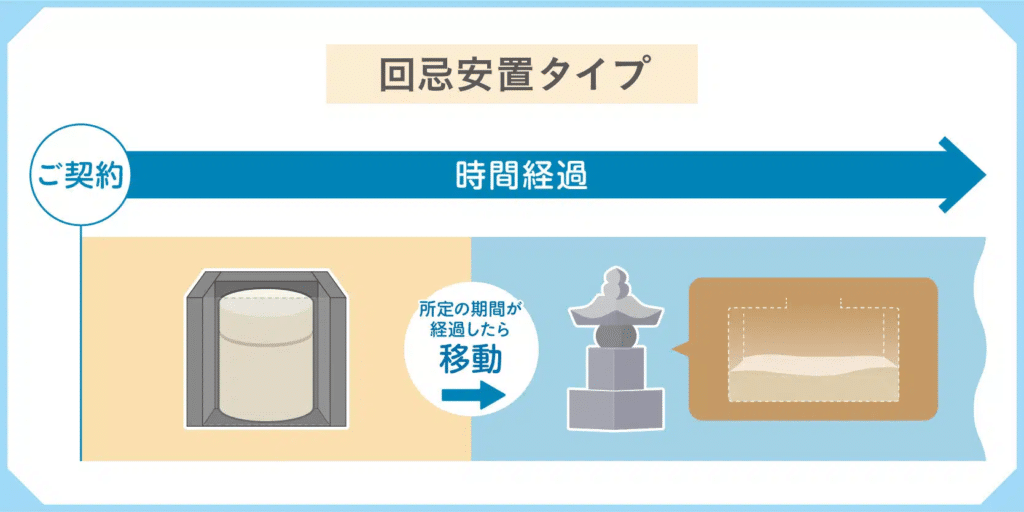

回忌安置タイプ

回忌安置タイプは、一定期間は遺骨を個別で安置し、その後合祀される納骨方法です。

個別安置の期間は様々ですが、主に17回忌、33回忌など節目のタイミングで合祀墓に移されます。

エータイでご紹介している目安費用は、「16万5千円〜33万円」程度です。

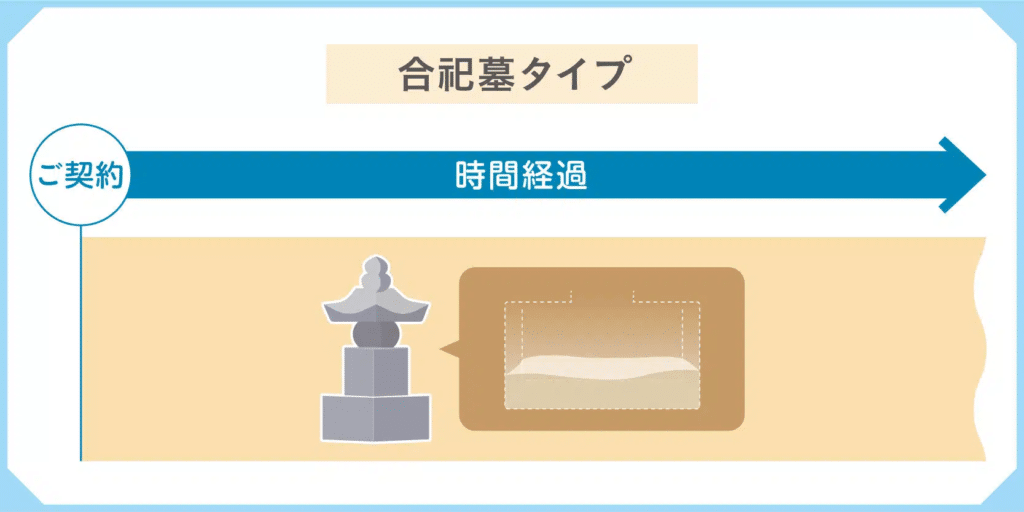

合祀タイプ

合祀墓とは、最初から他の人の遺骨と同じ場所に納骨(合祀)し、記念碑などが建っているタイプのお墓です。

最初から他の方と一緒に合祀されるため、永代供養墓の中では一番費用が安く、費用相場はおおよそ「5万円~30万円」です。

まとめ

永代供養では寺院に供養をお願いする場合は、基本的にお布施が必要です。

ほとんどの場合は最初に納める永代供養料に含まれていますが、納骨法要や年忌法要を行う場合は別途お布施が必要になる場合が多いです。

法要が必須か気になる場合は、お寺に確認するとよいでしょう。

いくら包めばよいか寺院に問い合わせても、「お気持ちで」と回答されることは少なくありません。

この記事が参考になれば幸いです。

エータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万6千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。

まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらからお近くのお墓をお探しください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!