永代供養の費用相場は?種類別の料金目安や内訳を詳しく解説

永代供養の費用相場は?種類別の料金目安や内訳を詳しく解説

目次

近年、永代供養の需要が高まっていますが、どれくらいの費用がかかるのか、気になる方も多いかと思います。

永代供養の費用相場は、永代供養墓や樹木葬などのお墓の種類によって大きく変わります。 また、寺院によって料金体系や年間管理費の有無も変わるため、契約前にしっかり確認することが大切です。

この記事では、永代供養の種類別の平均費用相場や料金の内訳、支払い方や選び方の注意点についてわかりやすく解説します。実際の永代供養墓の費用例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから近くのお墓をお探しください。

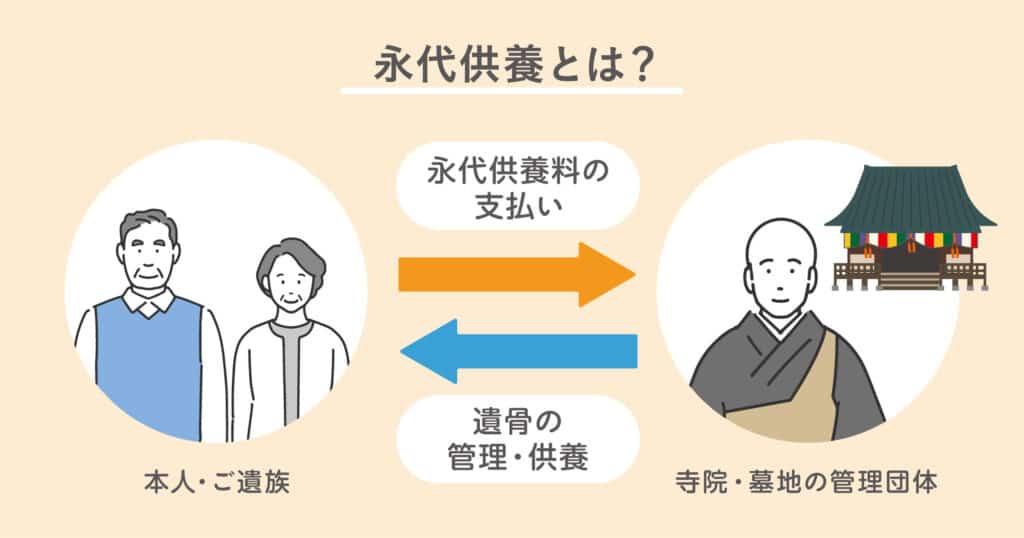

永代供養とは?

永代供養とは、家族や親族にかわって、寺院が永代にわたって遺骨の管理や供養をしてくれる埋葬方法をいいます。

永代供養にすると遺骨の管理や供養を寺院に一任できるため、お墓の継承者がいない人も無縁仏になる心配がなく、安心して眠れます。

また、年間管理費や追加費用がかからない場合も多く、金銭的な負担を抑えられるというメリットもあります。

永代供養と似た言葉として「永代使用料」や「永代供養料」がありますが、以下のようにそれぞれ意味が異なります。

| 言葉の種類 | 意味 |

|---|---|

| 永代供養 | 寺院が永代にわたって遺骨の管理や供養をすること |

| 永代使用料 | お墓の土地を永代にわたって使用するための費用のこと |

| 永代供養料 | 永代供養のお墓を購入するときに、一括で支払うお墓の管理料のこと |

永代供養について更に詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

永代供養にかかる費用の内訳と相場

永代供養の費用の内訳は、大きく分けて以下の3種類があります。

| 永代供養の費用内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| 永代供養料(永代にわたって、遺骨を供養・管理をしてもらう費用) | 約5万円~150万円 |

| 納骨料(ご遺骨を納骨する際に発生する費用) | 約3万円 |

| 刻字料(墓誌に氏名を彫ってもらう費用) | 約3万円 |

ほとんどの永代供養では、最初にこの3つの費用を支払えば、特別なことを依頼しない限り追加費用は発生しない仕組みです。

永代供養の費用は、上記すべての費用を合わせて10万円~150万程度となっています。

永代供養墓や樹木葬などの永代供養の種類によって費用が変わるため、自分の考えや予算に合った種類を選ぶことが大切です。

【種類別】永代供養料の費用相場

永代供養墓の費用は以下のようになっており、供養方法によって3つのタイプに分けられます。

| 永代供養墓のタイプ | 目安費用 |

|---|---|

| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ |

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |

金額は「個別墓タイプ>回忌安置タイプ>合祀タイプ」となりますが、これらはあくまで一般的な傾向です。実際の費用は、納骨先の施設の環境や設備の充実度によって前後することがあります。

また、永代供養の費用は基本的に「一人あたりの料金」となっており、供養したい遺骨の数が多いほど、費用も増える可能性があるため注意が必要です。遺骨の数が多くて不安な場合は、事前に事情を伝え、費用面についてもしっかり確認しておきましょう。

それぞれの費用と特徴を詳しく紹介します。

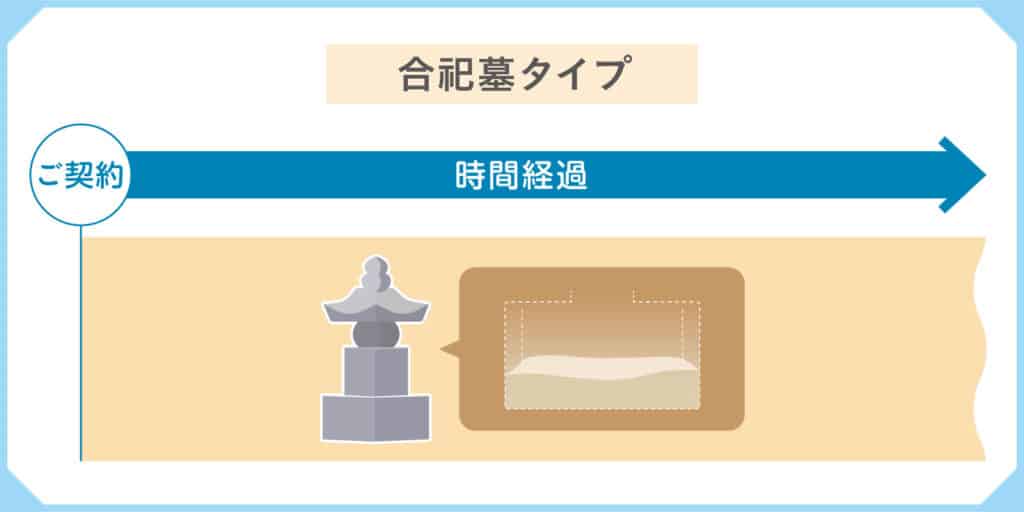

①合祀タイプの目安費用(5万円~30万円)

合祀タイプとは、最初から他の人の遺骨と一緒のスペースに納骨し、記念碑などモニュメントが建っているタイプのお墓です。

永代供養墓の中で最も費用を抑えられる埋葬方法で、5〜30万円程度が目安費用となります。

合祀タイプの永代供養墓の例を紹介します。

【11万円〜】本光寺 永代供養墓「やすらぎ」

千葉県市川市にある本光寺は、市川大野駅から徒歩3分の好立地に位置します。正平16年(1361年)創建の長い歴史を持った由緒あるお寺でありながら、「お寺は笑顔になれる場所」というご住職の思いから、地域に開かれたお寺です。

合祀タイプの永代供養墓「やすらぎ」は、1名11万円です。比較的安価な費用でご遺骨の供養や管理を任せられることから、墓じまい先としても人気があります。

▶︎ 本光寺の詳細を見る

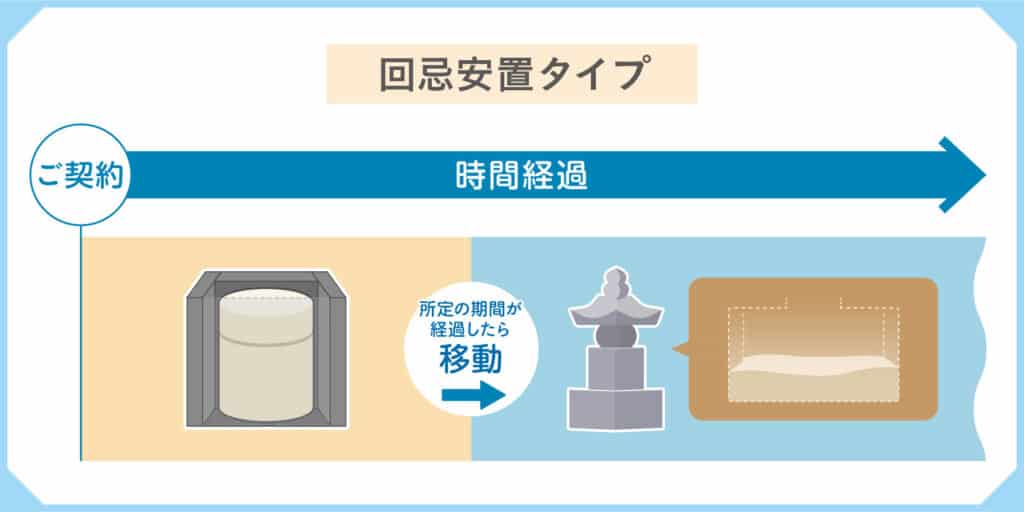

②回忌安置タイプの目安費用(約16万5千円~33万円)

回忌安置タイプは、一定期間は遺骨を個別で安置し、その後他の人のご遺骨と一緒のスペースに納骨するタイプのお墓です。

こちらは個別墓タイプとは違い、一定期間(17回忌、33回忌など)が過ぎると合祀されるのが特徴です。

ご遺骨が個別に納められている期間内であれば、改葬や分骨にも対応できます。

弊社エータイでご紹介している目安費用は、「16万5千円〜33万円」程度で、安置期間によって費用が異なります。

回忌安置タイプの永代供養墓の例を紹介します。

【16万5千円〜】相頓寺 永代供養墓「やすらぎ」

埼玉県上尾市にある相頓寺は、原市駅から徒歩5分の好立地に位置します。永徳2年(1382年)に優れた学僧によって開かれ、名僧によって再興された、古い伝統を持つ寺院です。

回忌安置タイプの永代供養墓「やすらぎ」は、3回忌での合祀は16万5千円、13回忌での合祀は22万円となっており、希望に合わせて安置期間を選べることが魅力です。

▶︎ 相頓寺の詳細を見る

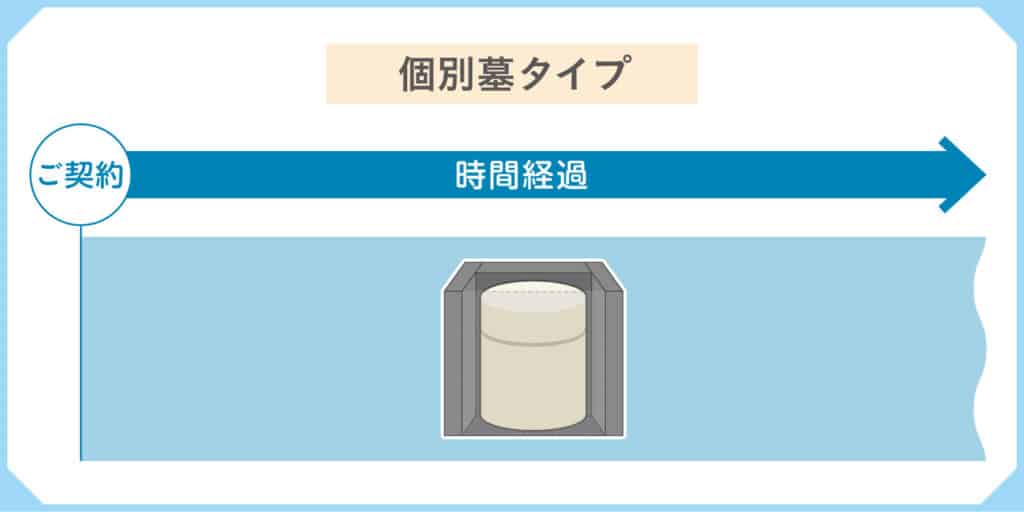

③個別墓タイプの目安費用(50万円~150万円)

個別墓タイプとは、一般的なお墓と同じように個別のスペースに遺骨を納骨するタイプのお墓です。

遺骨は骨壺に入れて、専用の納骨スペースに安置されます。納骨壇型のように、大きな棚のようなお墓で、個別の部屋に安置される形態もあります。

永代供養墓の中で最も丁重な埋葬方法といえ、金額も50万円〜150万円ほど必要になります。墓誌を立てる場合は、別途その費用がかかります。

弊社エータイで取り扱っている個別墓タイプの永代供養墓の例を紹介します。

【66万円〜】金剛院(こんごういん) 永代供養付個別墓「やすらぎ五輪塔」

東京都大田区にある金剛院は、蒲田駅・矢口渡駅・蓮沼駅から徒歩圏内と、アクセスが良いことが特徴です。本尊は大田区の文化財に指定される大日如来坐像を安置しています。

永代供養付個別墓「やすらぎ五輪塔」の費用は1名66万円、2名88万円です。プラン次第で骨壷を入れ替えれば最大6〜8名まで納骨できます。過去の宗旨宗派に関わらず納骨でき、年間管理費もかかりません。

▶︎ 金剛院の詳細を見る

エータイが扱っている永代供養墓について、さらに見てみたい方は、以下からお近くのお墓を探してみてください。

樹木葬や納骨堂の費用相場

樹木葬や納骨堂も永代供養がついているものが多いため、遺骨の管理や供養を永代にわたって寺院に任せられることが特徴です。

樹木葬とは、樹木や草花を墓標とした、自然と共生する新しいタイプのお墓のことをいいます。

樹木葬は大きくわけて2つの種類があり、費用相場は以下のとおりです。

| 樹木葬の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 合祀墓タイプ | 5万円~30万円 |

| 個別墓タイプ(1人・家族) | 50万円~150万円 |

納骨堂とは、遺骨を保管するスペースがある屋内施設のことをいいます。近年は都心部に納骨堂が増えており、ビル一棟が納骨堂というケースも少なくありません。

納骨堂の種類ごとの費用相場は、以下のとおりです。

| 納骨堂の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 位牌型 | 約10万円 |

| ロッカー型 | 約20万円 |

| 仏壇型(個人型) | 約30万円 |

| 仏壇型(家族単位) | 約100万円 |

| 可動型 | 約100万円 |

| 墓石型 | 約100万円 |

納骨堂は交通アクセスが良くお参りに行きやすいこと、自分に合った種類を選べることから人気があります。

樹木葬についてはこちら、納骨堂についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

今あるお墓を墓じまいする際の費用と手順

今あるお墓を墓じまいして永代供養墓に移す場合は、墓じまいの費用も追加で必要となります。

墓じまいでは、お墓から遺骨を取り出し、墓地を更地にして墓地管理者に返還します。費用総額の相場は「30万円〜250万円」となっており、以下のような費用がかかります。

| 費用の種類 | 費用の内訳 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 墓地の撤去にかかる費用 | 墓石解体・撤去・整備費用 | 10万円~30万円 |

| 僧侶への費用 | 離檀料(寺院による) | 数万円~20万円 |

| 閉眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 | |

| 行政手続きの費用 | 埋葬証明書・受入証明書 | 数百円~1,000円ほど |

| 新しい納骨先(改葬先)にかかる費用 | 永代供養の場合の費用 | 10万円~150万円 |

| 開眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 |

墓じまいの手順は、以下のとおりです。

- 親族と墓じまいについて話し合い、合意を得る

- 墓地の管理者に墓じまいの意向を伝える

- 新しい納骨先(永代供養先)を決める

- 行政から「改葬許可申請書」を取得し、許可を得る

- 閉眼供養をして遺骨を取り出す

- 石材店に依頼し、墓石を撤去・更地にして使用権を返還する

- 遺骨を新しい納骨場所に納める

墓じまいの費用を抑えたい場合は、複数の石材店から見積もりを取り、比較して選ぶと良いでしょう。

墓じまいにかかる費用については以下の記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひこちらも参考にして下さい。

永代供養で追加費用がかかる事例

永代供養では、契約時に永代供養料を支払えば、その後の費用は不要なケースが多くなっています。しかし、場合によっては以下のような追加費用が発生する場合があります。

- 回忌法要にかかるお布施

- 会場を利用した際の会場使用料

- 生前契約の際の管理料

永代供養では寺院が合同法要を行うことが一般的ですが、それとは別に個別の法要を依頼する場合は、お布施が必要になることがあります。

また、親族の集まりのために本堂や法要会館、会食会場などを利用する場合、別途使用料がかかるケースがあるため注意が必要です。

加えて、永代供養を生前契約する場合、遺骨を埋葬するまでの管理料が別途必要になることがあるため、事前に費用の内訳を確認するようにしましょう。

永代供養にする際の注意点

永代供養墓を選ぶ際の注意点について解説します。

合祀されると遺骨を取り出せない

永代供養では、合祀されると遺骨を取り出せないため注意が必要です。

例えば永代供養墓の場合は、前述の通り、以下のように納骨期間が分かれます。

- 合祀タイプ:最初から合祀される

- 回忌安置タイプ:最初は個別に埋葬されて一定期間後に合祀される

- 個別墓タイプ:永代にわたって個別に安置される

合祀タイプは最初から他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため、後日に遺骨を取り出すことはできません。

回忌安置タイプは、最初に個別で埋葬され、一定期間後に合祀されます。

個別の埋葬期間は、「3回忌まで」「13回忌まで」など寺院・霊園やプランによって異なるため、事前に確認することが大切です。

回忌安置タイプでは、個別埋葬期間が終わるまでであれば、遺骨を取り出すことが可能です。

一方、個別墓タイプは、永代にわたって個別に埋葬されるため、合祀されることはありません。いつでも遺骨を取り出せることが大きな特徴となっています。

最終的に合祀されることに抵抗がある場合は、永代にわたって個別に納骨される個別墓タイプを選ぶと良いでしょう。

通常のお墓参りができない場合がある

永代供養墓の場合は、墓石を建てる従来のお墓と同じような感覚でお参りできない場合もあります。

一般的なお墓の場合は、お墓参りの際にろうそくやお線香、故人の好きな食べ物やお花をお供えできます。

一方で、永代供養墓や樹木葬は、火気が禁止されていたり、お供え物の持ち込みが制限される場合があります。

寺院や霊園によってお墓参りの方法が異なるため、事前に確認するようにしましょう。

永代供養料の支払い方

永代供養料を支払う際は、直接お金を手渡すのではなく、無地の白い封筒に入れるのがマナーです。表書きには「永代供養料」と薄墨で記入し、その下に名前を書き入れます。

水引がついている封筒であれば黒白のものを使用しますが、水引がついていない封筒でも問題ありません。

永代供養料を支払う際は、「これからもよろしくお願いいたします」と一言を添え、供養に対する感謝の気持ちを込めてお渡しすることが大切です。

永代供養の費用に関するよくある質問

永代供養の費用についての不安や疑問をしっかり解消しておくことで、後々のトラブルを避けられます。

ここでは、永代供養の費用について、よくある質問を紹介します。

永代供養で追加費用や年間管理料はかかる?

永代供養では、ほとんどの場合、最初に一括で支払う永代供養料に年間管理料も含まれています。そのため、追加費用がかからない場合がほとんどです。

しかし、契約内容によっては、年間管理料や法要の費用などが別途かかることがあるため、契約前に内容を確認しておくことが大切です。

特に、納骨後に個別に法要を依頼する場合は、追加費用が発生することがあります。

また、見積もりに「管理料込み」と書かれている場合は、何年分の管理料なのかを確認しておくと良いでしょう。

宗旨・宗派によって永代供養の費用は変わる?

永代供養の費用は、基本的には宗旨・宗派に関わらず一定です。

しかし、宗旨・宗派ごとに供養の内容や儀式が異なるため、場合によっては費用が変わる場合があります。

例えば、宗派によって手厚く法要や読経を行う場合は、その分の費用が上乗せされて高くなっていることがあります。

事前に宗旨・宗派が不問であるか、供養内容はどのようなものなのかを確認することが大切です。

永代供養の費用は誰が支払う?

永代供養をはじめとしたお墓の費用は、一般的には祭祀継承者が支払います。ただし、費用負担が大きい場合は、話し合いをして家族や親族で分担することもあります。

永代供養にする前に、家族・親族でよく相談し、費用負担の方法について決めておくと良いでしょう。

残された家族・親族に負担をかけたくない場合は、生前契約をして、自分自身で費用を支払っておくという選択肢もあります。

永代供養にお布施は必ず必要ですか?

多くの寺院や霊園では、最初の費用に納骨料や埋葬料が含まれていますが、お布施は別途用意しなければならない場合も多くなっています。

不明な点は事前に確認し、どこまでが最初の費用に含まれているかを確認しておきましょう。

永代供養の費用に関するまとめ

永代供養には永代供養墓や樹木葬、納骨堂があり、埋葬方法によっても費用が異なります。

永代供養の費用内訳も寺院や霊園によって異なるため、事前に確認することが大切です。

永代供養に必要な費用や仕組みを理解して、ぜひ自分に合うお墓を選択してください。

エータイは、首都圏を中心に全国80ヶ所以上の厳選寺院で、年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。

「このお寺だったら任せても安心」を追求し、長い歴史を持つ地域社会に根差した活動を行なっている厳選した寺院をご紹介することで、あなたに一番合うお墓選びをサポートいたします。

実際に取り扱いのあるお墓を見てみたいという方は、是非こちらから資料をダウンロードしてみてください!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!