合祀墓とは?合祀の意味や費用、合葬墓との違い、永代供養との関係

合祀墓とは?合祀の意味や費用、合葬墓との違い、永代供養との関係

目次

近年、一般墓ではなく合祀墓を検討する人が増えていますが、そもそも合祀墓とはどのようなお墓なのか、メリットは何なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、合祀の意味や特徴、メリット・デメリットや選び方まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから近くのお墓をお探しください。

そもそも合祀とは?

合祀(読み方:ごうし)とは「合わせて祀る(まつる)」という文字どおり、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬・供養することを指す言葉です。

主にお墓や供養に関する分野で使われることが多い言葉で、個別のお墓を持たずに他の人の遺骨と一緒に埋葬されることをいいます。

もともと合祀とは、寺院の供養塔や戦没者の慰霊碑などで古くから行われてきた供養方法です。

近年は、お墓の継承者が不要で、費用を抑えられる供養方法として、「合祀」を選択肢の一つとして検討する人が増えてきています。

合祀墓とは

合祀墓とは、大きなお墓の下で複数の遺骨をまとめて埋葬するお墓のことで、「 共同墓地 」などとも呼ばれています。

合祀墓の多くは寺院や民間の墓地によって運営されていましたが、最近では時代のニーズに応えるかたちで、公営墓地が設置・管理している合祀墓も増えてきています。

合祀墓では多くの場合、遺骨の管理や供養は永代にわたって寺院が行います。そのため、お墓の管理や維持の手間がかかりません。

また、合祀墓は一般墓に比べて費用を安く抑えられることも特徴です。

合祀墓は一般的なお墓に比べて区画使用料や墓石代がかからないため、数万円~数十万円ほどで利用できるケースが多くあります。

お墓の継承者も不要なため、「お墓の後継ぎがいない」「子どもに迷惑をかけたくない」という人も安心して供養を受けられます。

合祀墓と合葬墓の違い

合祀墓と似た言葉に「合葬墓(がっそうぼ)」があります。

「合祀墓」と「合葬墓」は、名称は異なるものの本質的な意味は同じで、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬・供養するお墓のことを指します。

どちらのお墓も、供養方法に違いはないということを覚えておきましょう。

合祀墓と永代供養墓の違い

合祀墓と永代供養墓は混同されやすくなっていますが、両者の意味は異なります。

まず合祀とは前述の通り、複数の遺骨をまとめて埋葬する埋葬方法のことを指し、合祀されるお墓のことを「合祀墓」と言います。

一方で永代供養とは、寺院が遺骨の管理や供養を行ってくれる仕組みを指し、永代供養の仕組みが提供されるお墓のことを「永代供養墓」と言います。

永代供養墓の中には、最初から合祀される「合祀墓タイプ」、一定期間個別に供養された後に合祀される「回忌安置タイプ」、ずっと個別供養される「個別墓タイプ」があります。

つまり、「永代供養墓=合祀墓」ではなく、永代供養墓の中に合祀墓が含まれるという関係です。

永代供養については、以下の記事も参考にしてください。

合祀墓や合葬墓を利用する3つの目的と選ばれる理由

合祀墓や合葬墓は従来のお墓に代わる選択肢として注目されていますが、どのような目的で選ばれているのでしょうか。

ここでは、合祀墓や合葬墓が選ばれる代表的な3つの目的と、その理由について解説します。

永代供養のお墓にするため

合祀墓や合葬墓が選ばれる理由として「永代供養のお墓にしたい」という点が挙げられます。永代供養とは、前述の通り遺族に代わって寺院が遺骨の管理や供養を行う仕組みをいいます。

少子高齢化の影響により「お墓を継ぐ人がいない」「子どもに迷惑をかけたくない」と不安を抱える人が増えており、その結果、永代供養を前提とした合祀墓・合葬墓の需要が高まっているのです。

また、永代供養が行われる合祀墓や合葬墓は、寺院に遺骨の管理や供養を任せられるだけでなく、定期的な管理料が不要な場合が多いです。

そのため、残された遺族に金銭的・精神的な負担をかけずに済むというメリットもあります。

このように、合葬墓や合祀墓は、永代供養がついたお墓にしたいという人に、合理的な供養方法として選ばれています。

無縁墓になるのを防ぐため

合祀墓や合葬墓が選ばれる理由として「無縁墓を防ぐため」という目的もあります。

無縁墓とは、管理や供養をする人がいなくなり、放置されてしまったお墓のことをいいます。無縁墓になると最終的にお墓が撤去されてしまうため、お墓の継承者がいない人は何らかの対策をする必要があります。

合祀墓や合葬墓であれば、寺院が遺骨の管理や供養を行ってくれるため、無縁墓になる心配はなく、将来にわたって供養してもらえます。

このように、お墓の継承者がいない人が将来無縁墓になる不安を解消し、安心して眠るために合祀墓や合葬墓を選ぶというケースが増えています。

ご先祖様の遺骨整理のため

合祀墓や合葬墓は、ご先祖様の遺骨整理を目的として行われる場合もあります。代々受け継がれてきたお墓に複数の遺骨が納められている場合、納骨スペースが狭くなることがあります。

また、遠方でお参りできないなどの理由でお墓の管理が難しくなることがあります。

このような場合、墓じまいをしてご先祖様の遺骨を合祀墓や合葬墓に埋葬し、寺院に供養を継続してもらうという方法があります。

特に、複数のお墓を一つにまとめたい場合や、遺骨の数が多い場合は合祀墓や合葬墓が現実的な解決方法となります。

代表的な永代供養の合祀墓の種類

合祀墓には、形状や埋葬方法によってさまざまな種類がありますので紹介します。

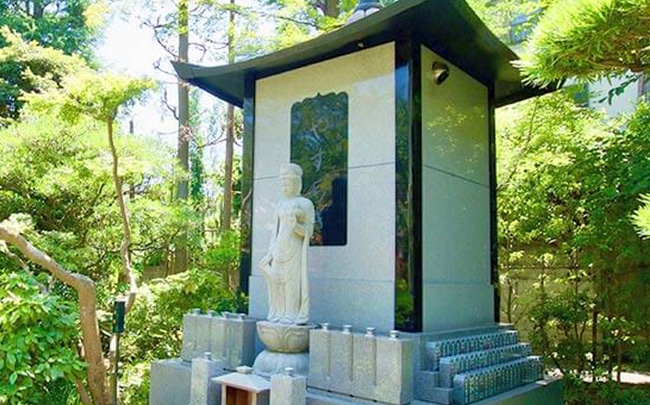

慰霊碑型合祀墓

慰霊碑型合祀墓とは、納骨スペースの上に石碑や仏像などのモニュメントが建てられているタイプの合祀墓です。

合祀墓の中でも一般的なタイプで、先祖代々のお墓と同じようにお参りできます。

自然葬型合祀墓

自然葬型合祀墓とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とした合祀墓のことで、樹木葬とも呼ばれます。

ご遺骨を土に直接埋めるタイプが一般的で、自然に還ることをコンセプトとしています。

納骨堂型合祀墓

納骨堂型合祀墓とは、合祀用のスペースが用意されている屋内形式の合祀墓です。

一般的に納骨堂は、一定期間の間は個別に埋葬され、その後合祀されますが、納骨堂型合祀墓は最初から合祀されます。

永代供養の合祀墓にかかる費用

永代供養の合祀墓にかかる費用相場は目安として3~30万円となっており、一般墓に比べて大幅に費用を抑えられることが特徴です。

合祀墓の立地や寺院の格式によって費用は変わりますが、基本的な費用の内訳は、以下のとおりです。

| 費用の項目 | 内容 |

|---|---|

| 永代供養料 | 永代にわたって遺骨を供養・管理してもらうための費用 |

| 納骨料 | 遺骨を納骨する際に発生する費用 |

| 刻字料 | 墓誌に氏名を彫ってもらう費用 |

一般的なお墓の平均購入価格は、「第16回 お墓の消費者全国実態調査(2025年)」によると155.7万円となっており、合祀墓が圧倒的に安いと言えます。

合祀墓のメリット

合祀墓のメリットは大きく分けて4つありますので、詳しく解説します。

一般墓よりも費用を抑えられる

合祀墓で最も大きいメリットともいえるのが、一般墓よりも圧倒的に費用を抑えられるという点です。

合祀墓の場合は墓石が不要なため、まずその分の費用がかかりません。また、土地代にあたる永代使用料や継続して支払い続けなければいけない年間管理費も不要な場合がほとんどです。

これらを考慮すると、前述の通り、一般墓の費用目安が合計で150万円程度に対して、合祀墓の費用相場は3~30万円が目安になります。

寺院に遺骨の管理や供養を任せられる

合祀墓は、永代供養がついていることが多いため、ほとんどの場合で遺骨の管理や供養を寺院に任せられます。

一般墓の場合は、お墓の清掃や法要などの供養を遺族が行う必要があります。

しかし合祀墓の場合は、遺骨の管理や供養・墓地の清掃などをすべて寺院に任せることができるため、お墓を購入した後も管理の負担がかからないという点も魅力的です。

宗旨宗派を問わず誰でも利用できる

ほとんどの合祀墓は過去の宗旨宗派を問わず、誰でも利用することが可能です。

一般的な寺院墓地を利用する場合は、いわゆる檀家に入る必要があったり、その宗旨宗派に改宗する必要があったりします。

しかし、寺院墓地にある合祀墓の場合は檀家義務がなく、過去の宗旨・宗派を問わないことが多いため、誰でも利用できることがメリットとなっています。

自分に合ったお墓を選べる

合祀墓には永代供養墓や納骨堂などさまざまな種類があり、生前契約が可能なため自分に合ったタイプを選べることもメリットです。

特に、樹木や草花をシンボルとする樹木葬型の合祀墓は、自然志向の人に人気があります。

このように、自分自身の意思でお墓を選択できるという点も合祀墓を選択するメリットといえます。

合祀墓のデメリットや注意点

合祀墓を検討する際は、メリット・デメリットの両面をよく理解した上で自分に合っているかを判断することが大切です。

ここでは、合祀墓の4つのデメリットについても解説します。

すでにお墓がある場合には墓じまいをする必要がある

すでにお墓を持っている人が合祀を利用したい場合、まず初めに既存のお墓を「墓じまい」をする必要があります。

一般墓は墓地管理者から土地を借りている形のため、遺骨だけを勝手に取り出して別の場所(合祀墓)に移すことはできません。

合祀墓に移す際は、墓石を撤去して遺骨を取り出し、墓地を更地に戻して管理者に返還する「墓じまい」をする必要があります。

墓じまいにはまとまった費用がかかるため、合祀墓の費用と合わせて総合的に検討する必要があります。

墓じまいについては、以下の記事も参考にしてください。

後で遺骨を取り出すことができない

合祀するときは遺骨を骨壷から取り出し、他の人の遺骨と一緒に埋葬するため、後で遺骨を取り出せなくなります。

将来遺骨を取り出して改葬する可能性がある場合は、個別スペースに埋葬される「個別タイプ」や「回忌安置タイプ」の永代供養墓を検討すると良いでしょう。

供養の実感を得られないことがある

合祀では、多くの人の遺骨を一つの場所にまとめて供養するため、一般的なお墓のように、個別の墓石がありません。

合祀墓では個別に手を合わせて祈る対象がないことから、故人の存在が薄れてしまったり、人によっては物足りなく感じてしまうこともあります。

また、永代供養付きの合葬墓では春秋のお彼岸やお盆など、年に数回合同供養が行われることが一般的です。

しかし、公営墓地など、場合によっては合同供養をまったく行わないこともあるため、手厚い供養を求める方にとっては満足できない可能性があります。

お墓参りを重視したい場合は、どのようなお墓を希望するのか、もう一度きちんと考えることをおすすめします。

親族間でトラブルになる場合がある

合祀墓は一般的なお墓に比べて、まだまだ馴染みがあるお墓とは言えません。

そのため、親族の合意を得ないまま合祀墓を選ぶと、思わぬトラブルになってしまうこともあります。

特にすでにお墓があって合祀墓に移すという場合には、親族同士でよく話し合い、合意を得ることが大切です。

合祀墓や合葬墓のお墓参りの方法

合祀墓のお墓参りの方法は、基本的には一般墓と同じですが、個別の墓石がないため、お線香とお花を供える場所は共用のケースが多くなっています。

また、寺院や霊園によっては、お線香やお花・供物が禁止されている場合もあるため、お墓参りの方法について事前に確認するようにしましょう。

合祀墓に関するよくある質問と回答

最後に、合祀墓に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

合祀されない永代供養墓もありますか?

永代供養は必ず合祀されるわけではなく、個別スペースに埋葬される「個別タイプ」や、一定期間個別スペースに埋葬された後に合祀される「回忌安置タイプ」もあります。

合祀以外で、寺院に遺骨の管理や供養を任せられる永代供養のお墓もありますので、お墓選びについて悩まれている方は、お気軽に弊社エータイにお問い合わせください。

合祀墓と納骨堂の違いは?

納骨堂とは、室内に専用のスペースが設けられており、そこに骨壷ごと遺骨を埋葬するタイプのお墓を指します。

合祀墓は遺骨を骨壷から出して、他の人の遺骨と一緒に埋葬するお墓のため、納骨堂は合祀墓とは違う意味になります。

しかし納骨堂のなかにも、ある一定期間遺骨を室内で保管したあと合祀墓に移すお墓も存在するため、納骨堂なら絶対に合祀されないというわけではありません。

墓じまい・改葬をして合祀するにはどれくらいの費用がかかりますか?

墓じまいにはお墓を撤去する費用がかかります。費用目安は20万円~50万円ほどです。

さらに、改葬先のお墓として「永代供養墓の合祀タイプ」や「樹木葬の合祀タイプ」を選ぶ場合、約5万円~30万円ほどかかります。

これらの費用を合わせると、墓じまいして合祀タイプのお墓に改葬するには、約25万円~80万円ほどかかる計算になります。

合祀タイプは最も費用が安いため、墓じまい・改葬費用をできるだけ安く抑えることが可能です。

まとめ

合祀墓とは、他の人の遺骨と一緒に埋葬されるお墓のことをいい、費用を安く抑えられるというメリットがあります。

ただし、後日遺骨を取り出すことはできないため、自分の考えに合っているかどうかをきちんと確認することが大切です。

お墓は人生で何度も選ぶものではないため、複数のお墓を比較検討し、失敗しないお墓選びをしましょう。

エータイでは、首都圏を中心に90以上の厳選寺院の永代供養墓や樹木葬をご紹介しています。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!