永代供養とは?主な種類や費用、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説

永代供養とは?主な種類や費用、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説

目次

「永代供養」は近年注目を集めている供養・埋葬方法ですが、

- 永代供養は普通のお墓と何が違うの?

- 永代供養にかかる費用相場は?

- どんな人に向いている?

- 永代供養の種類や選び方を知りたい!

など、様々な疑問を抱いている人も多いかと思います。

この記事では永代供養の意味からメリット・デメリット、費用相場、選び方などをわかりやすく解説します。お墓選びに悩まれている方はぜひ参考にしてください。

またエータイでは、累計3万組以上のお客様に永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。年間管理費も不要のため、お墓の管理だけでなく継続費用の負担も残りません。

まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらから近くのお墓をお探しください。

年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬

- 家族に負担を残したくない

- 跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい

- 生前に契約しておきたい

- 檀家義務のないお墓にしたい

- 合祀されない個別墓にしたい

まずは近くのお墓を探してみる

永代供養とは

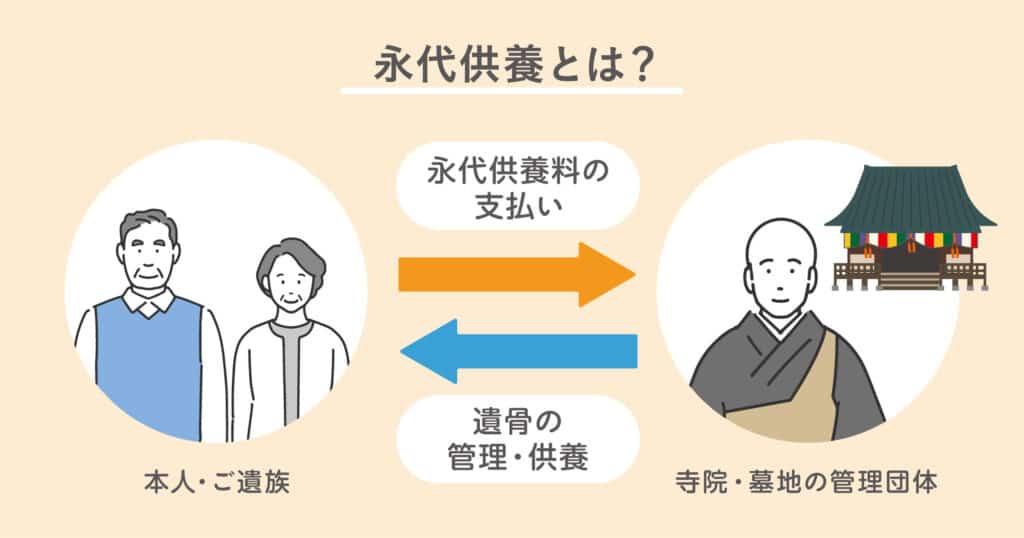

永代供養(えいたいくよう)とは、様々な理由でお墓参りに行けない遺族の方に代わって、寺院がご遺骨を管理・供養してくれる埋葬方法の事をいいます。

つまり、永代供養をすると、お墓は寺院が永代に渡って全て管理してくれるため、子孫がお墓を継承する必要はありません。

そのため、身寄りのない方や子供のいない方々が永代供養を利用することが多くなっています。

また、一般的なお墓を新たに建てるよりも安価なことが多いため、お墓の費用を抑えたいという方にも多く利用されています。

この他、近年では子や孫に墓守の負担をかけたくないという方や、お墓にお金をかけるより子どもにお金を遺してあげたいという方にも、永代供養墓が選ばれています。

永代の意味とは?

「永代」とは、終わりのない期間を指します。

すなわち永代供養とは、お寺が続く限りいつまでも故人を供養するということです。

永代使用料や永代供養料との違い

永代供養と似た言葉に「永代使用料」や「永代供養料」がありますが、これら3つの言葉は似ていても意味は異なります。

「永代使用料」とは、お墓の土地を永代にわたって使用する権利のことで、墓石を立てる際はその土地の使用料として永代使用料を支払います。

「永代供養料」とは、お骨を永代にわたって供養・管理してもらうための費用です。

永代供養のお墓を購入するときに、最初に一括して永代供養をしてくれる寺院や霊園に納めます。

また、一般的なお墓は年間管理料が毎年必要ですが、永代供養のお墓の場合は最初に費用を支払えば基本的に年間管理料などの継続費用はかかりません。

永代供養のメリットとデメリット

どのようなものごとにも共通していえることですが、永代供養にもメリットとデメリットがあります。

契約前にそれら両面を理解しておくことはとても重要です。ここからは永代供養のメリット・デメリットをご紹介していきます。

永代供養のメリット

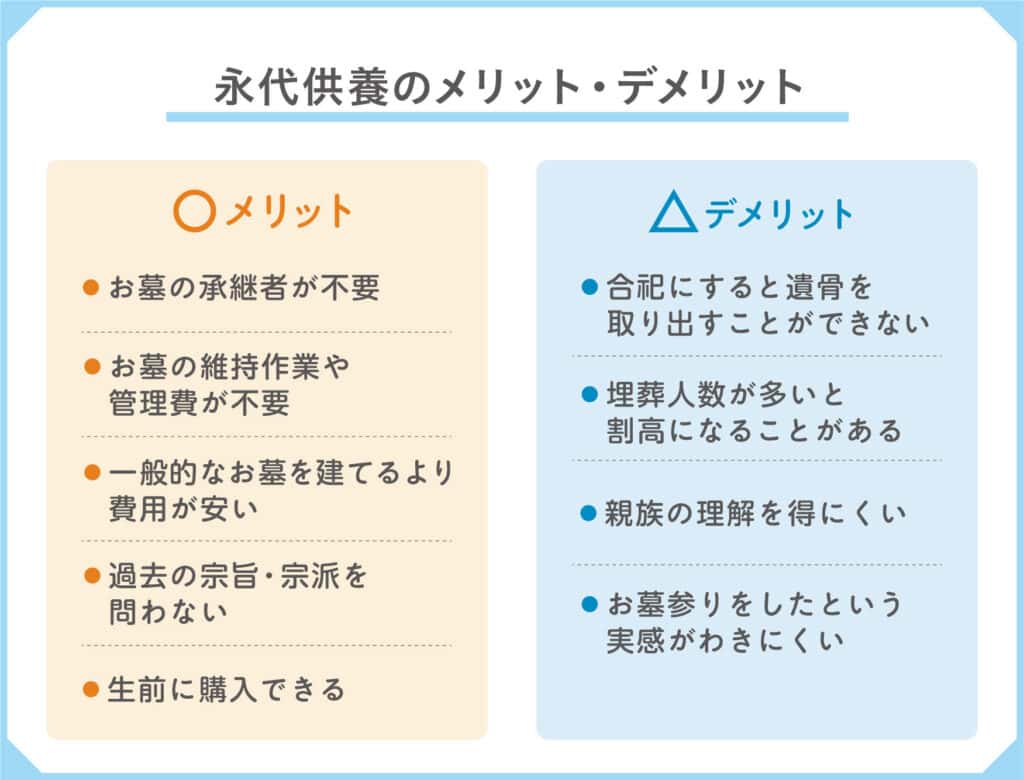

永代供養の主なメリットは以下5つになります。

- お墓の承継者が不要

- お墓の維持作業や管理費が不要

- 一般的なお墓を建てるより費用が安い

- 過去の宗旨宗派を問わない

- 生前に購入できる

ご自身の希望と照らし合わせながら、それぞれチェックしていきましょう。

お墓の承継者が不要

永代供養のお墓は、承継することを前提としていないお墓です。

お墓を継いでくれる人がいない場合も、寺院が永代にわたり供養・管理してくれるため安心して眠れます。

お墓の維持作業や管理費が不要

冒頭でご紹介した通り、永代供養では、お墓の管理は寺院や霊園にまかせることができます。

したがって、一般的なお墓のようにお墓掃除などの維持作業や管理も必要なくなります。

お墓参りしたいときに訪れれば良いので、負担に思うことも思われることもありません。

特に家族が遠方に住んでいる場合、メリットに感じられる方もいるでしょう。

一般的なお墓を建てるより費用が安い

永代供養は基本的に埋葬場所が用意されているものなので、新たに墓石を購入する費用がかかることはありません。

また、基本的にお墓の土地を他の利用者と共有するため墓地の使用料も安く、一般のお墓より費用を抑えることができます。

過去の宗旨、宗派を問わない

ほとんどの永代供養墓では宗旨・宗派を問わず利用することができます。

ただし、中には運営する寺院の檀家になることが条件となっている永代供養墓もあるので、事前に確認するようにしましょう。

生前に購入できる

永代供養墓は生前に購入することができるため、ご自身の没後のことをご自身の希望で決めることができます。

永代供養のデメリット

一方、永代供養には以下のようなデメリットもあります。

- 合祀にすると遺骨を取り出すことができない

- 埋葬人数が多いと割高になることがある

- 親族の理解を得にくい

- お墓参りをしたという実感がわきにくい

ご契約後に「知らなかった」となってしまわないように、永代供養のネガティブな面についても確認しておきましょう。

合祀にすると遺骨を取り出すことができない

「合祀」とは、永代供養のお墓の埋葬方法の一種で、他の方の遺骨と一緒に埋葬する方法です。

永代供養のお墓には、主に以下の3つの埋葬方法があります。

- 最初から合祀されるもの

- 最初は個別に埋葬され、一定期間が経った後に合祀されるもの

- 永久に合祀にならず個別で埋葬されるもの

最初から合祀される埋葬方法を選んだ場合は、後から遺骨を取り出したりすることはできなくなります。

他の方のご遺骨と一緒になることに抵抗がある方は、個別に埋葬されるタイプを選ぶと良いでしょう。

また、一定期間後に合祀される埋葬方法は、「17回忌」「33回忌」などの節目に合祀されることが多く、合祀のタイミングは寺院や霊園によって違います。

埋葬人数が多いと割高になることがある

永代供養のお墓では、埋葬一人あたりの料金設定になっていることが多いため、埋葬人数が多いと費用が高くなる場合があります。

特に、長年受け継がれてきた先祖代々のお墓を永代供養にする場合、埋葬人数が多くなり、費用も高額になることがあります。

また、埋葬人数の上限が設定されていて、希望人数分を埋葬できないケースもありますので、事前に確認するようにしましょう。

親族の理解を得にくい

上記の通り永代供養は遺骨を取り出せなかったり、花を生けて線香を上げるといった一般的なお参りができない場合もあるため、親族に理解されにくい場合があります。

親族に相談なく永代供養墓を購入すると、あとでトラブルになる可能性もあるので、事前に現地の確認や親族への説明をしておきましょう。

お墓参りをしたという実感がわきにくい

永代供養のお墓は、自分達だけのお墓ではなく、さまざまな人のお骨が一緒に埋葬されるタイプが多いです。

お墓参りをする際は、共用の参拝スペースで共通のシンボルなどに向かって手を合わせるため、「自分達のお墓にお参りをした」という実感が得にくい場合があります。

自分達がお墓参りに行けないときも、常に誰かが手を合わせてくれるという考え方もありますが、通常のお墓参りをしたい場合は、個別のお墓があるタイプの永代供養墓を検討すると良いでしょう。

弊社エータイでは、合祀にならない永代供養墓や、個別のお墓があるタイプの永代供養墓も扱っています。具体的にどんなお墓があるか気になる方は、以下の資料をご覧ください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

永代供養はこんな方におすすめ

ここまでで確認したメリット・デメリットの両面を踏まえると、永代供養は以下のような方におすすめだといえます。

- お墓にかかる費用をできるだけ抑えたい方

- 子どもや孫にお墓のことで負担をかけたくない方

- 遠方へのお墓参りが負担なので、近くの寺院にお墓を移したい方

- 檀家になるのは避けたい方

- 自分の入るお墓は自分で決めたい方

- 身寄りはいても墓まで頼りたくない方

- 自分ひとりだけのお墓を求めている方

- お墓参りをしてくれる人がいない方

- 身内の遺骨を抱えて困っている方

以上のいずれかに該当する方は、永代供養を検討してもよいでしょう。

永代供養は、誰にでも受け入れられやすい選択肢とは限りません。しかし、資金面や家族の負担を考えると相性が合う人にはおすすめの選択肢といえます。

まずは永代供養墓の写真や料金を見たいという方は、こちらからお近くのお墓をお探しください。

永代供養の種類別の目安費用

次は気になる永代供養墓の費用についてです。

一般的に、永代供養墓では契約時に費用を支払えば、あとの費用は一切かかりません。後々の金銭的負担がないことが、永代供養墓を利用する大きなメリットでもあります。

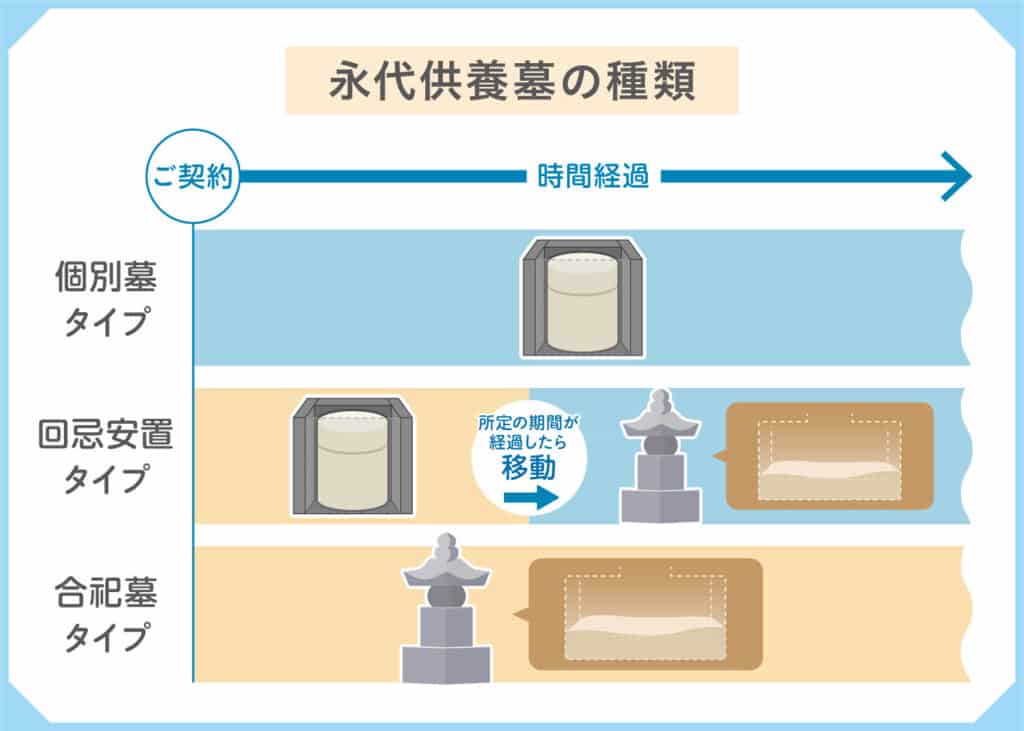

永代供養の費用相場はおおよそ「10万円~150万円程度」と幅がありますが、これは永代供養墓の種類によって費用が変わるからです。永代供養墓の種類は以下の通り、主に「個別墓タイプ」「回忌安置タイプ」「合祀墓タイプ」の三つに分けられます。

また、それぞれの目安費用は以下のようになっています。

| 永代供養墓の種類 | 目安費用 |

|---|---|

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ |

| 合祀墓タイプ | 約10万円 |

※回忌安置タイプの目安費用は、弊社エータイで紹介している永代供養墓の価格を参考

ここでは、永代供養墓の種類別の特徴と目安費用を解説します。

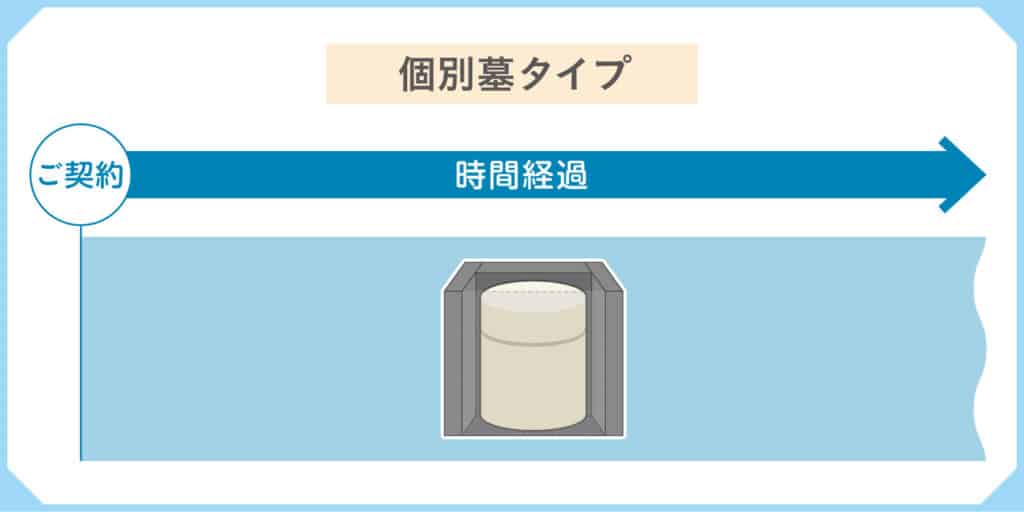

個別墓タイプの目安費用

個別墓とは、永代供養墓でありながら、一般的なお墓と同じように個別のスペースで供養するものです。

遺骨はカロートとよばれる専用の納骨スペースに安置されます。納骨壇型のように、大きな棚のようなお墓で、個別の部屋に安置される形態もあります。

永代に渡って個別のまま安置されるので、目安費用は「50万円〜150万円」程度と、3つのタイプの中では最も費用が高くなりやすいです。

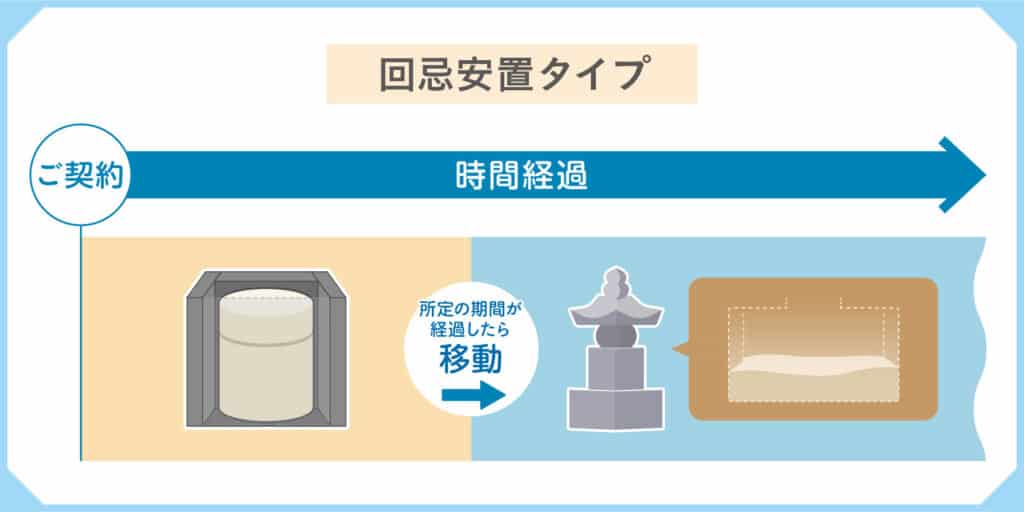

回忌安置タイプの目安費用

回忌安置タイプは、同じスペースに納骨しますが、一定期間は遺骨を個別で安置する納骨方法です。

こちらは個別墓タイプとは違い、一定期間(17回忌、33回忌など)が過ぎると合祀されるのが特徴です。

ご遺骨が個別に納められている期間内であれば、改葬や分骨にも対応できます。

弊社エータイでご紹介している目安費用は、「16万5千円〜33万円」程度です。

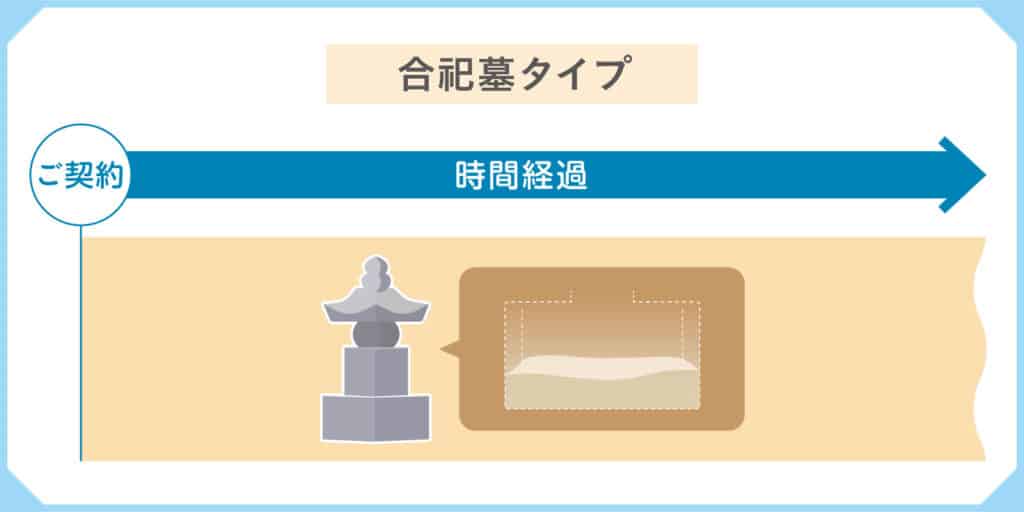

合祀墓タイプの目安費用

合祀墓タイプは、他の方とご遺骨をわけず最初から一緒のスペースに納骨する方法です。

一度合祀すると、他の人のご遺骨と混ざるため、ご遺骨を取り出すことはできません。改葬や分骨もできなくなりますので、注意しましょう。

必要スペースも少ないため、目安費用は「5万円~30万円」程度と最もリーズナブルであるのが特徴といえます。

永代供養にかかる費用の内訳

永代供養にかかる費用の内訳は、大まかに分けて3つあります。

永代供養料

永代供養料は、寺院や霊園に永代にわたりお骨の管理をしてもらうための費用です。永代供養料は、永代供養にかかる費用の大部分を占めており、最初に一括で支払います。

前述のような埋葬方法の種類によって費用が変わってきます。

納骨料・埋葬料

永代供養のお墓に納骨する費用として「納骨料」や「埋葬料」がかかります。

追加・オプション料金

石碑のプレートを凝ったデザインにしたり、石材の種類などを自分で選ぶ場合はオプションとして追加料金がかかる場合があります。

どこまでが基本料金に含まれるかどうかも、見積もり時に確認するようにしましょう。

その他価格を左右する要因

そのほか、価格を左右する要因としては以下のものが挙げられます。

- 永代供養墓周辺の地価や立地

- 交通の便が良いかどうか

- お墓の造り(お墓の大きさやデザインなどの仕様)

- 個別納骨される期間(17回忌まで・33回忌までなどによる違い)

- 個別納骨時の占有スペースの広さ

これらを総合して、永代供養墓の価格と相場が決定します。

したがって、同じ大きさや造作の永代供養墓であっても、地価や立地その他の要因によって費用の総額は異なってきます。

永代供養にかかる費用については、以下の記事も参考にしてください。

永代供養を選ぶポイント

永代供養のお墓を選ぶ際には、どのような点に注意したら良いのでしょうか。

納得できるお墓選びのために、おさえておきたいポイントが5つありますので紹介します。

納骨期間

前述の通り永代供養墓は、「はじめから合祀の場合」「一定期間まで個別の場合(3回忌・13回忌・33回忌など」「永代にわたって合祀されない場合」に分けられます。

一定期間後に合祀されるお墓を検討する場合、合祀されるまでの期間は寺院や霊園によって違います。

納骨期間については、事前に家族とよく話し合っておくと良いでしょう。

維持費の有無

永代供養のお墓を購入する際の費用には、「永代供養料」と「永代にわたるお墓の維持管理費」が含まれているため、購入後の年間管理費は基本的にかかりません。

しかし、場合によっては管理費やお布施などが別に必要となるケースもあるため、契約前によく確認するようにしましょう。

納骨人数

永代供養のお墓は、納骨人数が決まっていることがほとんどです。

お墓を検討する際は、何人まで納骨できるのか、将来お骨を追加して納骨できるのかを確認しましょう。

また、複数人を納骨する際は、費用もしっかり確認しましょう。

場所や利便性

永代供養のお墓を選ぶ際には、お墓参りに行きやすいかどうかも大切です。

家からお墓までの距離が遠いと、ついついお参りの足が遠のいてしまうことがあります。お墓参りの負担を軽減したい場合は、自宅から通いやすい場所を選ぶようにしましょう。

また、高齢になると車の運転ができなくなる場合もあります。公共交通機関や送迎バスなどでお参りに行けるかどうかも検討しておきましょう。

施設の状況

永代供養墓を検討する場合は、施設の付帯設備が整えられているかも重要なポイントです。

確認したい項目は、以下の5つです。

- 本堂や法要室の状態

- 休憩所の有無

- 水場は整っているか

- 備品は十分か

- 駐車場は整備されているか

ご高齢の方がお墓参りする可能性も考慮し、バリアフリーかどうかも確認しておくと良いでしょう。

宗旨・宗派によって永代供養の様式が異なることも

基本的に宗教による制約のない永代供養墓ではありますが、宗教や宗派の派閥、地域によってその様式が異なることがあります。

浄土宗・浄土真宗の永代供養

浄土宗・浄土真宗はともに阿弥陀如来の助けによって、亡くなった後は成仏して極楽浄土に行くことができるという考えを基本としています。

そのため、これらの宗派には、他の宗派のような死者の成仏を願う追善供養というものが存在しません。

しかしながら、浄土宗では、成仏した後にも現世に戻ってくることがあると考えられているため、故人とのつながりをおもんばかって、その他の宗派と同じく忌日には追善回向法要が行われます。

また、浄土真宗でも、永代経法要というものが行われます。永代経とは、浄土真宗で唱えられているお経のことです。

法要の際に故人の前でこれを唱えることで、亡くなった人に対して浄土真宗の考えを子孫が受け継いでいることを伝える目的があります。

このように、供養に対する考え方が異なる浄土宗・浄土真宗ですが、永代供養墓を利用することは可能です。

方法としては、永代供養墓を取り扱っている浄土宗・浄土真宗のお寺に依頼するか、あるいは永代供養ができる宗教不問のお寺や民間の霊園を選択するという手段もあります。

これは曹洞宗など他の宗派で永代供養を行う場合についても同様です。

浄土宗での永代供養についてはこちらで、浄土真宗での永代供養についてはこちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

曹洞宗の永代供養

曹洞宗は今から800年ほど前の鎌倉時代に、道元によって中国から伝えられたといわれている禅宗の一つです。

無論、曹洞宗においても永代供養を利用することはできます。

曹洞宗の永代供養にもたくさんの種類があるため、事前に情報収集をした上で、ご自身のニーズにあったものを選択しましょう。

曹洞宗の永代供養についてはこちらの記事で詳細に解説しています。

永代供養にする方法と手順

永代供養のお墓にする場合は、どのような手順で手続きを進めれば良いのでしょうか。ここでは、永代供養にする方法と手順について解説します。

今あるお墓を墓じまい・改葬して永代供養にする方法

今あるお墓を墓じまいして、永代供養にする手順は、以下のようになります。

- 永代供養のお墓を探す

- 親族からの同意を得る

- 見積もりを取得・比較して永代供養のお墓を決める

- お墓がある市町村役場で「改葬許可申請書」をもらう

- 申請書に必要事項を記入の上、お墓がある寺院や霊園等から署名、押印してもらう

- 新たに納骨する永代供養墓の寺院や霊園等から「使用許可書」を発行してもらう

- 「使用許可書」を持って、今までのお墓がある市町村役場へ行き、「改葬許可証」を発行してもらう

- これまでのお墓の前で読経してもらう「閉魂供養(消魂供養)」を執り行い、遺骨を取り出す

- 新しい寺院や霊園等へ「遺骨」と「改葬許可証」を持参し、永代供養墓へ納骨あるいは合祀する

既存のお墓を墓じまいして永代供養にする場合、親族の理解と了承を得ることが大切です。

永代供養墓は、代々引き継ぐ従来のお墓とは違うため、親族に反対されることもあります。

お墓の承継者がいない、金銭的な負担が大きいなど、現在抱えている問題を伝え、永代供養墓にすることのメリットを丁寧に伝えましょう。

墓じまいをして永代供養する方法について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

生前購入する場合

永代供養のお墓を生前購入する場合は、永代供養墓にしたいということを家族に伝え、相談することをおすすめします。

永代供養のお墓を選ぶ際は、実際に見学に行き、立地や雰囲気を確認することが大切です。また、残された人がお墓参りに行きやすい場所かどうかも確認しておきましょう。

家族と一緒に見学に行き、実際にお墓をみてもらうことで、永代供養のお墓に対する理解を得やすくなります。

永代供養に関するよくある質問と回答

永代供養のお墓に関して、よくある質問と回答を紹介します。

永代供養と樹木葬・納骨堂との違いは?

永代供養は供養の形式、納骨堂や樹木葬は納骨場所の種類であるため、概念が明確に異なります。

永代供養という供養方法の中の一つとして、納骨堂や樹木葬があるというイメージを持っていただくと良いでしょう。

納骨堂や樹木葬も基本的に永代供養がついており、お墓の承継者がいなくても安心して眠れるお墓です。

樹木葬は、樹木や草花を墓標としており「自然に還れる」「明るい雰囲気のお墓で眠れる」ということで人気があります。

納骨堂は、お骨を納骨できるスペースのことをいい、ビルや寺院の別棟など、屋内に設けられていることが多くなっています。納骨堂は天候に左右されずお墓参りできること、都市部に多く交通の利便性が高いことから人気があります。

子供がいても永代供養にしても良いですか?

子供がいる人も、永代供養のお墓にして問題ありません。

近年は、「子供にお墓の金銭的・精神的な負担をかけたくない」と考え、お墓の承継者がいても永代供養にする人が多くなっています。

また、「自分の眠るお墓は自分で決めたい」と考える人も増えています。自分のお墓を永代供養にすることで、子供も自由にお墓を選べるようになるというメリットもあります。

永代供養にお布施は必要?

お布施は永代供養でも必要になる場合があります。お布施とは、簡単に言うとお経をあげていただいたお礼としてお渡しするものです。

永代供養でも「納骨法要」と「年忌法要」に際しては、お経をあげていただくことになります。

そのため、この2つの機会でお布施が必要となってきます。ただし、「納骨法要」のお布施に関しては、永代供養の費用とセットになっている場合もあります。

永代供養の費用に何が含まれているかは一度きちんと確認しておきましょう。

永代供養における位牌の取り扱いは?

位牌とは、亡くなった方の戒名を記した木製の札のことです。

お墓が故人の肉体を宿しているのに対して、位牌は故人の魂を宿していると考えられています。永代供養墓を選択した場合、家にある位牌はどのように扱えばよいか気になるところだと思います。

永代供養墓の場合、位牌は必ずしも必要ではありませんが、位牌の取り扱いは、宗派によって考え方が異なることもあり、永代供養を依頼する霊園や寺院に相談してみましょう。

霊園や寺院によっては、位牌の一時預かり供養や位牌の永代供養をしてくれるところもあります。

霊園と寺院で永代供養の違いはある?

霊園とは、お寺の敷地以外の場所に、独立して存在する墓地です。

霊園の永代供養墓も通常は宗旨宗派不問でご遺骨を受け付けてくれます。

寺院の永代供養は、寺院の敷地内にある永代供養墓によって行います。

基本的に宗旨宗派を問いませんが、寺院によっては檀家となることが条件となっている場合もありますので、事前のチェックが必要です。

ペットと一緒に入れる永代供養墓はある?

近年ではペットと一緒に眠れる永代供養墓も出てきました。

しかし、宗教的観点などから、その数自体はまだ多くはありません。また、金額も通常の永代供養と比較して高くなる傾向にあります。

ペットと共葬してくれる永代供養墓を検討している方はこちらの記事も参考にして下さい。

まとめ

今回の記事では、永代供養についてかなり細かく見てきました。お墓を取り巻くさまざまな問題はニュースでも目にします。

子供たちが実家を遠く離れて暮らしている場合、両親が亡くなるとお墓を管理する人がいなくなり、無縁墓となってしまいます。

また、近年では人々の考え方が多様化し、お墓はいらないという考えの人も増えています。このような時代背景を受けて、永代供養という概念が誕生しました。

現代の人々のニーズに合った永代供養墓は、今後ますます増えることが予想されます。

エータイは、全国80ヶ所以上の厳選寺院と提携している永代供養のパイオニアです。

「このお寺だったら任せても安心」を追求し、数百年の歴史を持つ地域社会に根差した活動を行なっている厳選した寺院をご紹介することで、あなたに一番合ったお墓選びをサポートいたします。

実際にエータイで取り扱いのあるお墓を見てみたいという方は、是非以下のフォームから資料をダウンロードしてください!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!