墓じまいして永代供養にする手順は?両者の違いや費用も解説

墓じまいして永代供養にする手順は?両者の違いや費用も解説

目次

近年は、先祖代々のお墓を墓じまいし、永代供養墓や樹木葬などの永代供養を検討する人も増えています。

しかし、「永代供養と墓じまいは何が違う?」「墓じまいして永代供養にする手順がわからない」「永代供養のメリットは?」など、永代供養や墓じまいについて疑問や不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、永代供養と墓じまいの違い、墓じまいをして永代供養にする手順や費用、注意点について解説します。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから近くのお墓をお探しください。

墓じまいと永代供養の違いとは?両者の意味

「墓じまい」と「永代供養」はどちらもお墓に関わる言葉ですが、意味や目的は異なります。

近年は少子化やライフスタイルなどの変化により、「墓じまい」や「永代供養」という言葉を耳にする機会も増えましたが、違いがわからず混同してしまう人も少なくありません。

そこでまずは、永代供養と墓じまいの言葉の意味と違いについて詳しく解説します。

墓じまいとは

「墓じまい」とは、先祖代々のお墓を解体・撤去して更地に戻し、墓地の管理者に返還することをいいます。

墓じまいの際に取り出した遺骨は、新たなお墓に改葬する必要があります。

改葬先としては、管理がしやすい自宅の近くの一般墓を購入したり、お墓の管理や供養を寺院に任せられる、永代供養墓や樹木葬などの「永代供養」のお墓を購入するという方法があります。

墓じまいについて更に詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

永代供養とは

「永代供養」とは、お墓の供養や管理を寺院が永代にわたって行うことを言います。

近年は、お墓の継承者がいなかったり、家族に負担をかけたくないという理由で、「お墓の管理や供養をお寺に任せたい」という人が増えています。

永代供養では、お墓の継承者が不要です。また、年間管理料もかからない場合が多く、家族の負担を軽減できるため、お墓の悩みを解決する方法として、永代供養という供養方法が選ばれています。

つまり、墓じまいをした後に「お墓の管理や供養を寺院に任せられる永代供養という供養方法」を選ぶ人が多いため、墓じまいと永代供養はセットで考えられることが多いのです。

永代供養については、以下の記事も参考にしてください。

墓じまい後に永代供養を選ぶメリット

墓じまい後に永代供養を選ぶメリットは、以下のとおりです。

- お墓の管理や供養を寺院に任せられる

- お墓の継承者が不要

- 一般墓より費用を抑えられる

それぞれ詳しく解説します。

お墓の管理や供養を寺院に任せられる

墓じまい後に永代供養を選ぶ際の大きなメリットとして、お墓の管理や供養を寺院に任せられることが挙げられます。

そのため、必ずしも定期的にお墓参りに行く必要はありません。

「お墓が遠方にある」「掃除をする体力がない」など、お墓を継続的に維持するのが難しい場合でも、永代供養であれば負担を感じずに自分のペースでお参りができます。

お墓の継承者が不要

永代供養は、お墓の供養や管理を寺院が永代にわたって行ってくれるので、お墓の継承者がいなくても無縁仏になる心配がなく、安心して眠れます。

子供や孫、身寄りがいない人にとって「継承者が不要なお墓」は大きなメリットと言えるでしょう。また、家族がいる場合でも、お墓のことで精神的・金銭的な負担をかけたくない場合、永代供養は良い選択肢になります。

将来お墓を守ってくれる人がいなくなっても、無縁仏となる心配がないため安心できます。

一般墓より費用を抑えられる

永代供養のお墓は、一般的なお墓と比較して、費用も安く抑えられることもメリットです。

永代供養のお墓としては「永代供養墓」や自然志向の「樹木葬」が人気が高く、多くの人に選ばれています。

永代供養では、基本的には契約時に永代供養料(永代にわたって、遺骨を供養・管理をしてもらう費用)を支払えば、その後費用は発生しないことがほとんどです。

永代供養のお墓の種類によっても費用が異なりますが、最も費用が安い合祀タイプでは、約5万円から購入できます。

墓じまいして永代供養する7つの手順

先祖代々のお墓を墓じまいをして永代供養をするまでの流れは、以下のとおりです。

- 親族と話し合う

- 墓地管理者へ墓じまいの意向を伝える

- 改葬先を決める

- 行政から墓じまい工事の許可を得る

- 閉眼供養をして、遺骨を取り出す

- お墓の撤去工事と使用権の返還

- 改葬先に納骨する

それでは、必要な手続きや注意点について解説します。

①親族と話し合う

墓じまいをする際は、後々トラブルにならないよう、まず家族や親族と事前に話し合いを行い、合意を得ておくことが大切です。

墓じまいでよくあるトラブルやその対処法については、以下の記事にまとめていますので、参考にしてください。

②墓地管理者へ墓じまいの意向を伝える

次に、お墓の墓地管理者に墓じまいの意向を伝え、「納骨証明書」を発行してもらいます。

墓地によっては、墓石撤去作業の施工会社を指定しているケースがありますので、事前に確認しましょう。

③改葬先を決める

墓じまいでは、墓じまいをして墓地を更地に戻す前に、新しい納骨先を購入しておく必要があります。

なぜなら、墓じまい工事の許可を得る際に、新しい納骨先から発行される「受入証明書」の提出が必要だからです。

墓じまいすることを決めたら、まずは新しい納骨先となる永代供養墓や樹木葬を検討し、購入手続きまで済ませておきましょう。

④行政から墓じまい工事の許可を得る

次に、今のお墓がある墓地を管轄する役所へ行き「改葬許可申請書」を取得し、提出します。

「改葬許可申請書」を記入し、ここまでに入手した「納骨証明書」と「受入証明書」を併せて提出します。

無事受理されると、役所より「改葬許可証」が発行され、墓じまいができるようになります。

※改葬許可申請書は、役所によっては郵送やインターネットからの印刷なども可能です。

⑤閉眼供養をして、遺骨を取り出す

お墓を撤去する前に閉眼供養(へいがんくよう)を行います。お墓の魂抜きとも呼ばれます。

閉眼供養とは、墓石に宿っている故人の魂を抜き取るための儀式です。この儀式が終わると、墓石を解体・撤去できるようになります。

⑥お墓の撤去工事と使用権の返還

お墓を撤去して墓地を更地にし、墓地管理者に使用権を返還すると、墓じまいが完了します。

ここまでに、墓じまい工事をお願いする業者をあらかじめ選定しておきましょう。

複数の業者から相見積もりを取ることで、撤去費用を安く抑えられます。

また、先にお伝えしたように、墓地によっては墓じまいの施工業者を指定していることがありますので事前にしっかりと確認しておきましょう。

⑦改葬先に納骨する

墓じまいをして取り出した遺骨を、永代供養墓や樹木葬などの新しい納骨先へ納骨します。

遺骨を埋葬する際は、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

また、納骨式を行う場合は必要に応じて住職に法要依頼をしておきましょう。

墓じまいではこのような手順が必要となりますので、墓じまいを行う際はしっかりと準備をすることが大切です。

墓じまいをしたいけれどもやり方がわからないという方は、ぜひエータイにお気軽にご相談ください。弊社では、墓じまいと新しい永代供養先のご紹介をセットで承っております。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

墓じまいと永代供養にかかる費用と内訳

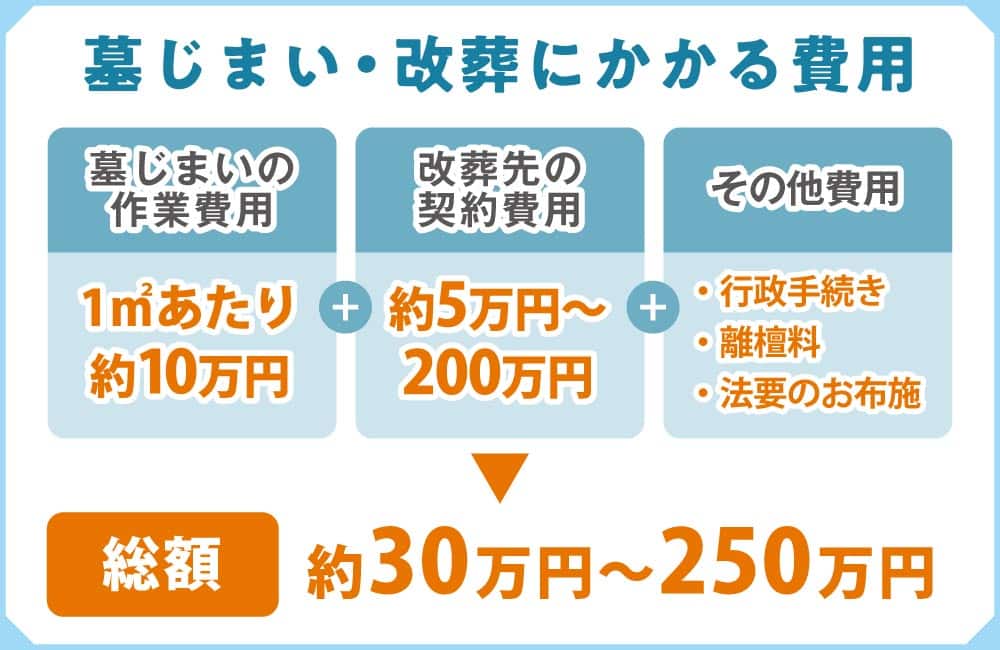

墓じまいで永代供養にする場合は、以下のように「墓じまいの費用」と「永代供養の費用」の2種類がかかります。

| 墓じまいの費用 | お墓の撤去費用 | 1平方メートル当たり約10万円 |

| 閉眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 | |

| 出骨作業 | 約4万円~5万円(遺骨1柱につき) | |

| 遺骨移送 | 約2万円~3万円(遺骨1柱につき) | |

| 行政手続き | 数百円~数千円 | |

| 離檀料 | 約3万円~20万円 | |

| 開眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 | |

| 永代供養の費用 | 永代供養墓や樹木葬を購入する費用 | 約5万円~150万円(永代供養の種類による) |

主な費用を詳しく解説します。

墓じまいの費用

墓じまいでかかる主な費用は、大きく分けて4種類あります。詳しく解説します。

お墓の撤去費用

墓じまいでは、石材店に依頼して墓石を撤去・解体して処分し、墓地を更地にして墓地管理者に返還する必要があります。

墓石を撤去し、廃棄物として処分する費用は1平方メートルあたり約10万円~15万円です。

お墓に重機が入れない場合は墓石の解体や搬出が手作業になり、撤去の日数もかかるため、お墓の撤去費用がより割高になることもあります。

できれば事前に複数の石材店で見積もりをとり、比較して業者を選定するようにしましょう。

閉眼供養のお布施

墓じまいの際は、まず閉眼供養を行って墓石から魂を抜く法要を行います。閉眼供養を行うと墓石はただの石に戻り、解体・撤去できるようになります。

閉眼供養をしないと墓石を撤去してくれない石材店も多いため、閉眼供養は必ず行いましょう。閉眼供養のお布施の相場は、約1万円~5万円です。

行政手続き費用

墓じまいのための行政手続きでは、以下の書類が必要で、それぞれ数百円から1,000円ほどの費用がかかります。

- 現在のお墓の管理者が発行する「納骨証明書」

- 遺骨の納骨先の管理者が発行する「受入証明書」

墓じまいするお墓に複数の遺骨が納骨されている場合は、確認に時間がかかることがありますので、余裕をもって進めるようにしましょう。

墓じまいの費用については以下の記事でさらに詳しく解説しています。

離檀料

墓じまいするお墓が寺院墓地にある場合は、墓じまいと同時に檀家をやめることになります。

檀家をやめる、つまり離檀する場合は、今までお世話になってきたお礼として「離檀料」を渡すことが一般的です。

離檀料の相場は、寺院によって違いますが、数万円~20万円ほどです。

通常の法要時のお布施と同額~3倍程度を包みますが、高額な離檀料を請求されてトラブルになったという例もあります。

ご住職に突然「墓じまいする」と伝えると、感謝の気持ちが伝わらず感情のもつれが生まれ、その結果高額な離檀料を請求されるケースもあります。

まずは墓じまいせざるを得ない事情を話し、お墓について相談するようにしましょう。

相談して考えた結果、墓じまいをすることにしたと伝えると、ご住職も受け入れやすくなります。

永代供養の費用

永代供養の費用としては、「永代供養墓や樹木葬などの購入費用」が挙げられます。

永代供養墓は以下のように3つのタイプがあり、それぞれ費用も異なります。

| 永代供養墓のタイプ | 目安費用 |

|---|---|

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ |

| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 |

一方、樹木葬の費用は以下のとおりです。

| 樹木葬の種類 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| 個別墓タイプ(1人・家族) | 約50万円~150万円 | 個別の区画に1人、または家族で埋葬される |

| 合祀墓タイプ | 約5万円~30万円 | 他の人の遺骨と一緒に埋葬される |

永代供養の費用についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

墓じまいして永代供養にする際の注意点

墓じまいをして永代供養にすることは、家族や親族にとって大きな節目になりますが、気を付けるべき点もあります。

ここでは、墓じまいして永代供養にする際の注意点について詳しく解説します。

家族や親族で話し合い合意する

墓じまいをして永代供養にするということは、先祖代々のお墓を閉じるという大きな節目となり、家族や親族にとって大きな決断となります。

トラブルがないように家族や親族でしっかりと話し合い、皆の合意を得たうえで進めるようにしましょう。

離檀する際は菩提寺に丁寧に説明する

長年お世話になってきた菩提寺を辞める際は、ご住職に丁寧に事情を説明することが大切です。

突然離檀することを伝えると、感情の行き違いからトラブルにつながることがあります。

まずは今までの感謝の気持ちを伝えながら相談することで、スムーズに離檀できる可能性が高くなります。

墓じまいの撤去費用は相見積もりを取る

墓じまいにはさまざまな費用がかかりますが、「墓石の撤去・解体費用」は石材店によって異なります。

できるだけ費用を抑えたい場合は、相見積もりを取って安い業者を選ぶようにしましょう。

合祀されると遺骨は取り出せない

合祀墓では骨壷から遺骨を取り出した状態で、他の人の遺骨と一緒に納骨されます。合祀した後は遺骨を取り出せないため注意が必要です。

遺骨を合祀することに抵抗がある場合や、将来の分骨や改葬の可能性がある場合は、遺骨を永代にわたって個別に管理できる「個別墓タイプ」の永代供養墓を選ぶようにしましょう。

墓じまいと永代供養でよくある質問

墓じまいをして永代供養にする際のよくある質問について紹介します。

墓じまいの費用が支払えない場合どうすれば良いですか

墓じまいをして永代供養をしたいけれど、費用が支払えないというケースも少なくありません。その場合、まずは寺院や石材店に相談し、分割払いが可能かどうか確認しましょう。石材店によってはローンを取り扱っている場合もあります。

また、親族や相続人と費用を分担する方法もあります。墓じまいは家族全体の問題でもあるため、費用面で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは寺院・石材店・親族と相談しながら最適な方法を検討するようにしましょう。

墓じまいをしないとどうなりますか

もし、今後お墓を管理する人がいなくなり、管理費の支払いが途絶えたり定期的な墓参りや清掃が行われない場合、そのお墓は「無縁仏」と見なされ、最終的に撤去されてしまうことになります。

お墓を撤去する際は、遺骨は取り出されて「無縁仏」として合同墓に埋葬されます。いったん合同墓に埋葬されると、遺骨を個別に取り出すことは不可能になります。

ご先祖様が無縁仏にならないためにも、お墓の管理が難しい場合は、早めに墓じまいをして、お墓の管理や供養を寺院に任せられる「永代供養」を検討しましょう。

まとめ

「墓じまい」とは、先祖代々のお墓を解体・撤去して更地に戻し、墓地の管理者に返還することをいいます。一方、永代供養とは、遺骨の管理や供養を寺院に任せる供養方法のことを言います。

墓じまい後に永代供養にすれば、寺院に遺骨の管理と供養をお任せできるため、お墓の継承者がいなくても安心できます。また、一般墓よりも費用を抑えることも可能です。

永代供養は比較的新しいタイプの供養方法のため、家族や親族の理解を得ながら進めるようにしましょう。

エータイは、首都圏を中心に全国80ヶ所以上の厳選寺院で、年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬・納骨堂をご紹介しております。

「このお寺だったら任せても安心」を追求し、長い歴史を持つ地域社会に根差した活動を行なっている厳選した寺院をご紹介することで、あなたに一番合うお墓選びをサポートいたします。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、是非こちらから無料資料をダウンロードしてみてください!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!