墓じまいの費用はいくら?平均相場や内訳、費用を安く抑える方法

墓じまいの費用はいくら?平均相場や内訳、費用を安く抑える方法

目次

近年はお墓の継承者がいない、子供に負担をかけたくないなど、様々な理由で墓じまいを検討する人が増えていますが、墓じまいの費用はどれくらいかかるのでしょうか。

この記事では、墓じまいにかかる費用相場や内訳、改葬先のお墓の種類をご紹介します。

墓じまいの費用を安く抑える方法についても合わせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひ一度お近くのお墓をご覧ください。

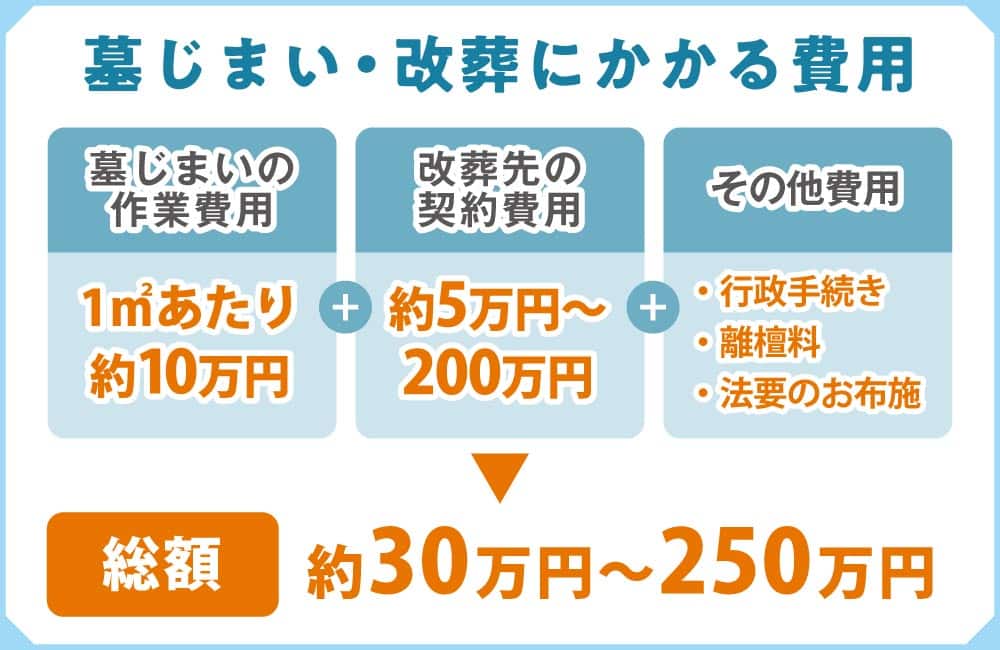

墓じまいの費用総額の相場は30万円から250万円

墓じまいの費用総額の相場は、「30万円〜250万円」です。

今あるお墓を撤去する費用は20万円〜50万円ほどですが、改葬先のお墓の費用も合わせると、墓じまいの費用の総額は30万円〜250万円になります。

墓じまいの費用相場には大きな幅がありますが、これは「新しい納骨先の価格がいくらか」「お布施や離檀料をいくら包むのか」といった内訳により、費用が大きく変わるからです。

墓じまいの費用の内訳は、以下の通りです。

| 費用の種類 | 費用の内訳 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 墓地の撤去にかかる費用 | 墓石解体・撤去・整備費用 | 20万円~50万円 |

| 僧侶への費用 | 離檀料(寺院による) | 数万円~20万円 |

| 閉眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 | |

| 行政手続きの費用 | 埋葬証明書・受入証明書 | 数百円~1,000円ほど |

| 新しい納骨先(改葬先)にかかる費用 | お墓の種類による | 10~200万円 |

| 開眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 |

それぞれの費用についてくわしくみていきましょう。

そもそも墓じまいとは何か?について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

墓地の撤去・整備にかかる墓じまい費用

墓石の撤去や整備にかかる墓じまい費用の内訳は、以下の通りです。

| 費用の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 墓地の撤去費用 | 20万円~50万円 |

| 遺骨の取り出し費用 | 約4万円~5万円 |

| 遺骨の搬送費用(ご遺骨1柱につき) | 約2万円~3万円 |

それぞれの費用についてくわしくみていきましょう。

墓石の撤去費用

墓じまいでは、墓石を撤去し、墓地を整備して管理者に返還します。この一連の費用の平均は約20万円~50万円です。

墓石の撤去や処分費用は、以下の3点によって費用が変わります。

- 墓地の面積

- 処分する墓石の量

- 墓じまいするお墓の立地

お墓の区画の面積は1.5㎡以下が一般的ですが、都心部は1㎡以下のお墓も多くなっています。逆に、郊外は1.5㎡以上の広いお墓もあり、面積によって費用が変わります。

墓じまいの場所が山中など重機が入りにくい場所では、重機やトラックを使えずすべて手作業になります。相場よりも工事費用が高くなるケースもあるため、事前に見積もりを取るようにしましょう。

また、墓じまいを業者に任せることができる、墓じまい代行サービスなどもあるので、必要に応じて活用すると良いでしょう。

遺骨の取り出し費用

墓じまいで墓石を撤去する前に、遺骨をお墓から取り出す作業が必要です。

取り出し費用の相場は、ご遺骨一体につき4万円~5万円となっています。

遺骨の運送費用

遺骨の移送費用として、ご遺骨一体につきおよそ2万円~3万円が必要です。

ただし長距離の移送は追加費用が発生する場合もあるため、事前に業者に確認しましょう。

お寺・僧侶にかかる墓じまい費用

お寺や僧侶にかかる墓じまいの費用は、大きくわけて以下の3つです。

| 僧侶への費用 | 離檀料 | 数万円~20万円 |

| 閉眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 | |

| 開眼供養のお布施代 | 3万円~5万円 |

離檀料

墓じまいをするお墓が寺院墓地内にある場合は、墓じまいと同時に檀家をやめることになります。

檀家をやめる際は、今までお世話になったお礼の気持ちとして「離檀料」を渡すことが一般的です。

離檀料は義務ではありませんが、ある程度まとまった金額を包むのが通例となっています。

離檀料は、通常の法要時のお布施と同じ金額~3倍程度の金額を包みます。相場としては、数万円~20万円です。

ただし、離檀料に対する考え方はお寺によって違うため、場合によっては高額になるケースもあるようです。

離檀料は、地域の慣習や寺院の考え方によっても異なるため、墓じまいを決める前にご住職に相談すると良いでしょう。

閉眼供養のお布施代

墓じまいの際の閉眼供養のお布施代は、約3万円~5万円です。

閉眼供養とは、お墓に入っているご先祖様の魂を抜く法要のことをいいます。

仏壇やお墓など、魂が宿っている状態のまま動かしたり捨てたりすることはタブーとされています。また、閉眼供養を済ませていない墓石の場合、石材店に撤去してもらえないこともあるため注意が必要です。

お布施の金額については、偶数は縁起が悪いとする地域も多く、奇数になるように包むと良いでしょう。また、墓じまいは弔事ではないため、白封筒に「お布施」とします。

寺院内の墓地でない場合は、閉眼供養の場所まで交通費がかかるため、「お車代」として別途5,000円~1万円ほどを包みます。

開眼供養のお布施代

墓じまいをした後に、新たなお墓に納骨する際は、新しいお墓にご先祖様の魂を迎え入れる「開眼供養」という儀式を行います。この時も、お布施として3~5万円を包みます。必要な場合はお車代も包みましょう。

閉眼供養のご住職と、開眼供養の際のご住職が違うこともあります。

お布施の相場がわからない場合は「他の方はどれくらい包まれていますか」と聞いてみると良いでしょう。

行政手続きにかかる墓じまい費用

行政手続きにかかる墓じまい費用としては、以下の2種類の書類の取得費用が挙げられます。

| 改葬許可申請のために必要な書類 | 発行体 | 費用 |

|---|---|---|

| 埋葬証明書 | 今のお墓 | 数百円~1,000円 |

| 受入証明書 | 改葬先のお墓 | 数百円~1,000円 |

墓じまいをするには、

- 受入証明書

- 埋葬証明書

- 改葬許可申請書

を準備して、行政で改葬許可証を取得する必要があります。

受入証明書と埋葬証明書は、「現在のお墓」と「次のお墓」の墓地管理者が発行するもので、それぞれ数百円から1,000円ほどの費用が発生します。

埋葬証明書は埋葬されている人数分発行する必要があります。

代々引き継いでいるお墓の場合は、遺骨の確認作業に時間がかかる場合もあるため注意しましょう。

新しい納骨先(改葬先)にかかる墓じまい費用

墓じまいをした後に別のお墓に移動することを「改葬」といい、改葬先によって以下のように費用が変わります。

| 改葬先 | 費用相場 | 永代供養 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 一般墓 | 100万円~200万円程度 | × | 先祖代々お墓を引き継いでいける |

| 永代供養墓 | 5万円~150万円程度 | 〇 | お墓の供養・管理をお任せできる |

| 樹木葬 | 5万円~70万円程度 | 〇 | ・お墓の供養・管理をお任せできる ・樹木が墓標で、自然に還れる |

| 納骨堂 | 10万円~100万円程度 | 〇 | ・屋内施設に遺骨を安置できる ・永代供養付きのものもある |

| 散骨 | 5万円~30万円程度 | × | ・海や山に遺骨を撒く ・自然に還れる |

| 手元供養 | 3万円~10万円程度 | × | ・遺骨を自宅に安置して供養する ・ペンダント型などもある |

新しく墓石を建てる場合(一般墓)

墓じまいの後、改葬後も墓石を建てる場合は、今まで使っていた墓石を流用するか、新しく建立するかによって費用が異なります。

墓石を流用する場合には、墓石代はかからないものの、墓石の輸送費が発生します。これは石の大きさや移動距離によって異なり、20万円~80万円ほどかかります。

新しく墓石を建てる場合は、墓石のサイズによりますが100万円以上の費用がかかると考えておいたほうが良いでしょう。

永代供養墓

墓じまい後の改葬先として、寺院が遺骨の供養・管理を行ってくれる永代供養墓を選ぶ人が増えています。

永代供養墓を利用する場合は、新しく墓石を建てる必要はありません。また、ほとんどの場合、お墓の年間管理料も不要です。

永代供養墓の費用相場は以下のように約5万円~150万円となっており、どのお墓の種類を選ぶかによって費用が大きく変わります。

| 永代供養墓のタイプ | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 | 一般墓と同様に、遺骨を個別スペースに納骨する |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ | 最初は個別に納骨し、一定期間後に合祀される |

| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 | 他の人の遺骨と一緒に埋葬される |

改葬先の費用を抑えたい場合は、最も費用が安い合祀タイプがおすすめです。

永代にわたって個別スペースに埋葬されたい場合は、「個別墓タイプ」を選びましょう。

複数の遺骨を納骨する場合は、埋葬する遺骨の数によって費用が変わるため、事前に確認するようにしましょう。

永代供養についてよりくわしく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標としたお墓のことを言います。

樹木葬にも永代供養がついていることが多く、お墓の管理や供養を永代にわたって寺院に任せられます。

費用相場は以下のように約5万円~150万円となっており、樹木葬の種類によって費用が変わります。

| 樹木葬の種類 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| 個別墓タイプ(1人・家族) | 約50万円~150万円 | 個別の区画に1人、または家族で埋葬される |

| 合祀墓タイプ | 約5万円~30万円 | 他の人の遺骨と一緒に埋葬される |

個別型の樹木葬は専用の埋葬スペースがあるため、費用が高くなっています。

また、樹木葬も埋葬人数によって費用が変わるため、複数の遺骨を埋葬したい場合は事前に確認しましょう。

樹木葬についてくわしく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を骨壷に入れたまま室内に安置して管理するタイプのお墓のことです。

納骨堂は、永代供養がついていないものもあるため、事前に確認することが大切です。

納骨堂の費用相場は10万円〜100万円となっており、以下のように納骨方式によって費用が変わります。

| 納骨堂の種類 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| ロッカー型 | 約20万円 | コインロッカーのような小さな個人のスペースに納骨できる |

| 仏壇型 | 約30万円 | 納骨スペースが広く、複数の納骨が可能で、家族で代々受け継げる |

| 稼働型 | 約100万円 | ICカードをかざすと遺骨が参拝ブースに移動する |

| 墓石型 | 約100万円 | 屋内に墓石を建立する |

| 位牌型 | 約10万円 | 位牌を並べて安置し、遺骨は他の人とまとめて保管される |

納骨堂については、以下の記事で詳しく解説しています。

散骨

散骨とは、粉末状にしたご遺骨を、海や山などの自然環境に撒く供養方法です。

散骨の費用相場はおよそ5万円~30万円です。

例えば、海に散骨する「海洋散骨」の場合、以下のように3種類の方法があり、費用も変わります。

| 散骨の種類 | 価格 | 特徴 |

|---|---|---|

| 個別散骨 | 15万円~30万円 | 船を貸し切って行う |

| 合同散骨 | 約10万円 | 複数の遺族と乗船して行う |

| 代行散骨 | 約5万円 | 遺族に代わって業者が散骨を行う |

散骨については、以下の記事も参考にしてください。

手元供養

手元供養とは、遺骨のすべて、もしくは遺骨の一部を自宅で供養する方法です。

故人を毎日身近に感じられること、お墓に関する費用がかからないことから、手元供養する人も増えています。

手元供養では遺骨を骨壺のまま安置したり、遺骨をアクセサリーなどに加工する方法があります。

ただし、手元供養での管理が難しくなった場合は、一般墓や永代供養墓など、何らかのお墓に遺骨を納めることになります。

墓じまいの費用は誰が支払う?

墓じまいではまとまった費用がかかりますが、誰が負担すべきなのでしょうか。墓じまいの費用負担についてくわしく解説します。

お墓の継承者が支払う

墓じまいの費用は、お墓の継承者が負担するケースが一般的です。

お墓の使用権を持つのは継承者のため、「墓じまいの費用」もお墓を継ぐ人が支払うべきという考え方からです。

ただしこれは絶対的な決まりと言うわけではありません。

継承者ひとりで支払うのが難しい場合は、兄弟や親族と話し合って決めるようにしましょう。

お墓の継承者と兄弟が支払う

墓じまいはお墓の継承者の独断で決めるケースは少なく、多くの場合は兄弟などの合意を得て進められます。

その話し合いの際に、費用分担についても決めることが多いようです。

継承者が多めに支払うケースや、それぞれ同じ金額を負担するケースがあります。

お墓の継承者と親族が支払う

お墓の継承者に兄弟がいない場合、費用負担について親族にお願いする場合もあります。

お墓の継承者がいない、将来無縁仏になってしまう可能性があるなど、事情を話してよく相談するようにしましょう。

故人が生前に支払う

近年は終活の一環として、生前に希望のお墓を購入したり、お墓の撤去費用を残してくれる人も増えています。

生前にお墓を購入しておくことで、希望するお墓で安心して眠れます。また、残された人に金銭的・精神的な負担をかけずにすむというメリットもあります。

墓じまいの費用を抑えるには?

墓じまいの費用をおさえるには、どうすれば良いのでしょうか。ここでは、3つの方法を紹介します。

納骨先の費用を抑える

墓じまいをして改葬する際、どこに納骨するかによって費用が大きく変わります。

散骨は費用がかからないものの、墓標がないため通常のようなお墓参りができません。

お墓参りができて、なおかつ費用を抑えられるお墓のタイプは、以下の3つです。

| お墓の種類 | 費用 |

|---|---|

| 永代供養墓(合祀タイプ) | 約5万円~30万円 |

| 樹木葬(合祀タイプ) | 約5万円~30万円 |

| 納骨堂(位牌型・ロッカー型) | 約10万円~20万円 |

それぞれのお墓のタイプの中で安価なものを探せば、上記のような費用で改葬先を確保できます。

エータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計3万組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。具体的にどのような永代供養墓があるのか知りたい方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

離檀料を相談する

檀家の人で、お墓の継承者がいない、子供が遠方に住んでいるなどの事情がある人は、ご住職に相談してみましょう。

離檀について相談しづらい人も多いと思いますが、墓じまいができずにそのまま無縁仏になってしまうと、寺院側も困ってしまいます。

墓じまいせざるを得ない事情を話し、まずは率直に相談することをおすすめします。

事情がわかれば、離檀料について歩み寄ってくれるケースもあるでしょう。

相見積もりを取り、安い石材店や業者を選ぶ

墓じまいの費用のうち、工事費も抑えられる可能性があります。

工事費の相場はありますが、より安い金額で請け負ってくれる業者も存在します。

複数の石材店から相見積もりを取り、納得できる業者を選ぶようにしましょう。

墓じまいの費用が払えない場合の対応方法

墓じまいの費用が払えない場合は、どうすれば良いのでしょうか。対応方法について、3つ紹介します。

補助金を活用して費用を抑える

ごく一部の自治体では、墓じまいの費用に補助金が使えるところもあります。

公営墓地の無縁仏は最終的に自治体が撤去することから、コストを減らすために無縁仏を減らす取り組みです。そのため、補助金の対象は基本的に市営霊園に限られています。

以下の記事で墓じまいの補助金について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

メモリアルローンを利用する

メモリアルローンとは、お墓などに対して利用できるローンです。

すべての寺院や霊園で利用できる訳ではありませんが、もし費用で困っている場合は利用を検討しましょう。

墓じまい費用を家族・親族と分担する

墓じまいにはまとまった費用がかかり、祭祀承継者一人で支払うのは大きな負担となります。

お墓は親族皆の心の拠り所でもあるため、家族や親族と事前に話し合い、費用を分担することも検討しましょう。

話し合う際は、墓じまいの具体的な見積もりを共有し「子ども世代で均等に出し合う」「故人に近い親族が多めに負担する」など、無理のない範囲で負担割合を決めるようにしましょう。

墓じまいの費用が払えずに放置したらどうなる?

墓じまいの費用が払えず、年間管理料を長期に渡って滞納した場合、まず未払いの通知と督促状がお墓の継承者に届きます。

納付期限を過ぎても管理料が支払われなかった場合、お墓に立札が設置され、官報へ名義人の公示がなされます。

その後もお墓の継承者と連絡が取れない場合は、寺院や霊園がお墓を強制撤去できるようになります。

お墓の強制撤去の際は、遺骨は合祀墓に埋葬されます。合祀されると後日遺骨を取り出せなくなるため注意しましょう。

墓じまいではトラブルにも注意しよう

墓じまいでは、思わぬトラブルが起こる可能性もあります。墓じまいのトラブルは、大きくわけて以下の2種類です。

- 寺院とのトラブル

- 親族とのトラブル

寺院とのトラブル

寺院とのトラブルでは、高額な離檀料を提示されてトラブルにつながる場合があります。

離檀料とは、今までお世話になった菩提寺にお渡しする謝礼金のようなものです。

離檀料の相場は数万円から20万円ほどですが、まれに法外な金額を請求されてトラブルになることもあります。

提示された離檀料が納得できない場合は、自分だけで抱え込まずに弁護士など、専門家に相談するようにしましょう。

エータイでは永代供養墓の選定から、現在のお墓との交渉に関するアドバイス、行政手続きに必要な資料作成といった全ての手続きをサポートいたします。

実際にエータイがご紹介可能な永代供養墓はどんなものがあるのか見てみたいという方はお気軽に資料をダウンロードください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

親族とのトラブル

親族とのトラブルでは、墓じまいについて親族に反対されたり、墓じまいの費用をまったく手助けしてくれないというケースがあります。

日頃の親族同士の付き合い方にもよりますが、自分の気持ちをわかってもらったり、相手の気持ちを理解するにはそれなりの時間がかかります。

墓じまいは早急に進めようとせず、何度も話し合う機会を持つようにしましょう。また、改葬先を一緒に見に行くと、墓じまい後のイメージもでき、話が進む場合もあります。

墓じまいに関するよくあるトラブルや、よくある事例と対策については、以下の記事で詳しくまとめているので、こちらも参考にしてください。

墓じまいの手順

墓じまいの具体的な手順は、以下の通りです。

- 家族や親族と相談する

- 墓じまい後の納骨場所を決める

- 墓地の返還手続きをする

- 役所に改葬許可を申請・取得する

- 閉眼供養を行う

- 遺骨を取り出す

- 墓石の撤去と墓所を整備する

- 新しいお墓に納骨する

墓じまいをする場合は、最初にしっかりと家族や親族と相談し、同意を得ることが大切です。

墓じまいの手順については、以下の記事も参考にしてください。

お得なのはどっち?墓じまい費用と今あるお墓を維持する費用を比較

墓じまいするか迷っているという人は、墓じまいする費用と、今あるお墓を維持する費用を比較すると良いでしょう。

例えば、年間管理費が1万円のお墓を30年維持し、年に1回遠方までお墓参りをする場合(1回あたり交通費・宿泊費を3万円と想定)、お墓の維持費用は以下のように計算できます。

| 30年分の管理費 | 30万円(1万円×30年) |

| お墓参り費用 | 90万円(3万円×30回) |

| 墓石のメンテナンス費用 | 0円~50万円 |

| 合計 | 120万円~170万円 |

一方で、墓じまいして自宅に近い場所にある永代供養墓(合祀タイプ)に改葬する費用は、以下のとおりです。(自宅近くのため、交通費はかからない想定)

| 墓地の撤去にかかる費用 | 約20万円~50万円 |

| 遺骨の取り出し費用 | 約4万円~5万円 |

| 遺骨の搬送費用 | 約2万円~3万円 |

| 閉眼供養のお布施 | 約3万円~5万円 |

| 開眼供養のお布施 | 約3万円~5万円 |

| 永代供養墓(合祀タイプ)購入費用 | 約5万円~30万円 |

| 合計 | 約37万円~98万円 |

また、墓石のメンテナンス費用も不要なため、長い目で見ると墓じまいをして永代供養墓に改葬したほうがお得といえます。

まとめ

墓じまいの費用は30万円から250万円と幅があり、墓地の撤去費用、ご住職へのお布施や離檀料、改葬先のお墓の種類によって金額が大きく変わります。

改葬先としてさまざまなお墓のタイプがありますが、お墓の承継者が不要で、寺院が永代にわたりお墓の管理や供養をしてくれる永代供養墓や樹木葬が人気です。

墓じまいを考えている人は、改葬先について情報を集めたり、ご住職や親族と話し合う機会を持つなどして、納得できる墓じまいをするようにしましょう。

エータイは、首都圏を中心に全国80ヶ所以上の厳選寺院で、年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。

「このお寺だったら任せても安心」を追求し、長い歴史を持つ地域社会に根差した活動を行なっている厳選した寺院をご紹介することで、あなたに一番合うお墓選びをサポートいたします。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、是非こちらから無料資料をダウンロードしてみてください!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!