墓じまいとは?進め方やかかる費用、必要な手続きを解説

墓じまいとは?進め方やかかる費用、必要な手続きを解説

目次

墓じまいとは、墓石を撤去して墓地を返還することをいいます。

近年はさまざまな事情でお墓の管理が難しくなり、墓じまいをする人が増えていますが、墓じまいをするにはどのような手順を踏めば良いのか、費用はどれくらいかかるのか、分からない人も多いでしょう。

この記事では、墓じまいの基本から、かかる費用、具体的な進め方、注意点などについて紹介します。トラブルなく墓じまいを進めたい人は、ぜひ参考にしてください。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひ一度お近くのお墓をご覧ください。

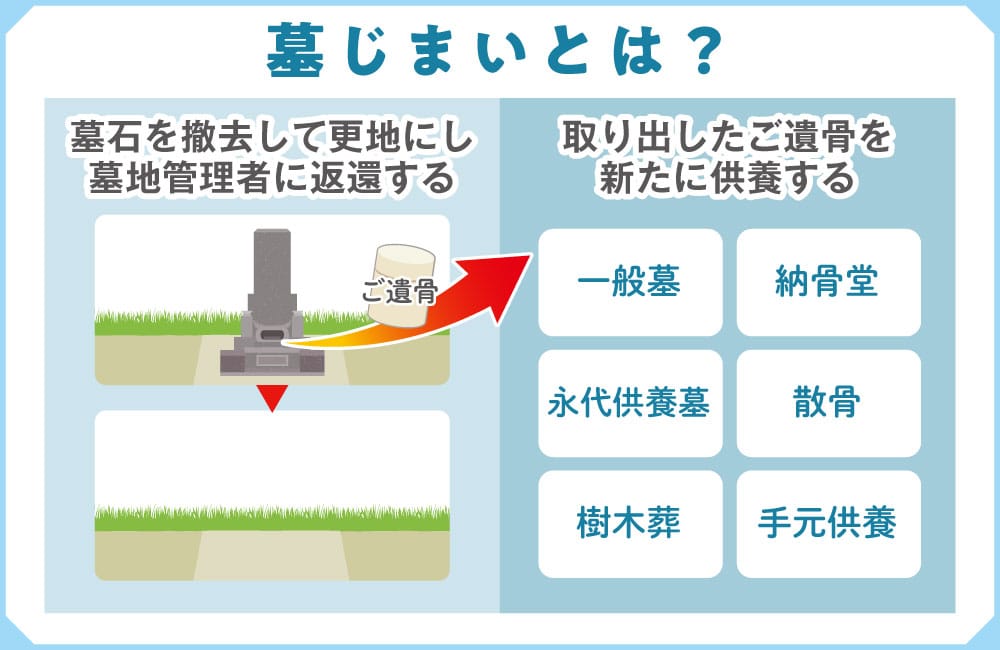

墓じまいとは?

墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を寺院や霊園に返還することをいいます。

墓じまい後、お墓の中に納骨してあるご遺骨を取り出し、別の一般墓や永代供養墓などに移すことは「改葬」と呼ばれています。

中には墓じまいの意味を単に「墓石を撤去する事」という風に捉えられている方もいらっしゃいますが、実際には「別の形で供養する」という意味も含まれています。

つまり、「墓石を撤去し、その後に新しい方法で供養するまでが墓じまい」と捉えるのが一般的です。

お墓から取り出した遺骨は、永代供養墓や樹木葬、納骨堂など、自分の考えに合う方法で納骨し供養することが多くなっていますが、手元供養したり、海や山に散骨する人もいます。

厚生労働省の衛生行政報告によると、お墓の「改葬」の件数は1997年頃から増え始め、2022年は過去最高の15万1076件にのぼっています。

前述のように、お墓の改葬と墓じまいは基本的にはセットなので、近年は墓じまいの件数が増えていると言えるでしょう。

墓じまいするメリット

墓じまいのメリットは、大きく分けて以下の2つです。

- 将来の金銭的な負担がなくなる

- お墓の維持管理のための身体的な負担がなくなる

墓じまいをして、年間管理費や護持会費が不要なお墓に改葬すると、お墓の継続的な金銭負担がなくなります。

遠方にお墓がある場合は、墓じまいをして自宅近くの場所に改葬することで、故郷に帰るための交通費や宿泊費がかからなくなるというメリットもあります。

また、お墓管理のための精神的・身体的な負担がなくなることもメリットです。

酷暑の中お墓参りして、お墓掃除することは大きな負担になりますが、お墓参りに行けない期間が長くなるとお墓が荒れてしまうため、そのことを気に病む人も多くいます。

墓じまいして、遺骨の管理や供養を寺院や霊園に任せられる永代供養付きのお墓にすることで、お墓が荒れたり、供養ができていないことに対するストレスもなくなり、安心できるというメリットがあります。

子や孫が近くに住んでいる場合は、自宅近くの場所に改葬することで、自分にもしものことがあったときに子や孫がお参りしやすいという点もメリットに感じる方はいるでしょう。

墓じまいするデメリット

墓じまいをするデメリットとしては、以下のとおりです。

- 離檀料が高額になる場合がある

- お墓の撤去工事など一時的に費用がかかる

- 親族の理解が得られないことがある

墓じまいでは、墓石の撤去や遺骨の取り出しなどの費用がかかります。将来の金銭的負担は減らせるものの、最初に一時的な費用がかかることがデメリットです。

また、檀家をやめる際は、今までの感謝の気持ちを伝えるために「離檀料」を菩提寺におさめますが、高額な離檀料を請求されてトラブルになることもあります。

先祖代々のお墓を墓じまいすることに対して、親族の理解を得られないこともあります。このような場合は、墓じまいをせざるを得ない事情を説明し、お墓の管理や金銭的負担を分担できないか相談してみましょう。

弊社エータイでは檀家義務がなく、年間管理費も不要な永代供養墓・樹木葬をご紹介しています。実際にどんなお墓があるか気になる方は、以下からお近くの地域を選択し、チェックしてみてください。

墓じまいが増えている理由

日本ではお墓を先祖代々継承することが一般的でしたが、近年は少子化やライフスタイルの変化など、さまざまな理由で墓じまいをする人が増えています。

ここでは、墓じまいが増えている主な理由を3つ紹介します。

お墓が遠方にあり管理が難しい

近年は進学や就職などで地方から都市部に出てくる人が多く、実家にあるお墓の管理をすることが難しいという現実があります。

特に、定期的に地方のお墓を訪れることは時間的にも金銭的にも負担になることから、お墓が放置されるケースも増えています。

また、高齢になると遠方のお墓の管理がさらに難しくなると考えられます。

このようなことから、墓じまいをして自宅の近くの供養しやすい場所に改葬する人も多くなっています。

少子高齢化でお墓の継承者がいない

日本では少子高齢化が進んでおり、お墓の継承者がいないケースも増えています。

継承者がいなくなったお墓は、いずれ無縁仏となってしまいます。

このような状況を防ぐために、墓じまいをしてお墓の管理や供養を寺院に任せられる永代供養のお墓に改葬する人が増えています。

お墓を維持する金銭的な負担が重い

お墓を維持するには、墓地の管理費などの継続的な費用がかかります。

近年では、そのような金銭的な負担が重く、お墓の維持が難しいと考える人も増えています。

特に檀家の場合は、寺院の修繕費として寄付金を求められることもあり、金銭的な負担がより大きくなることもあります。

そのため、墓じまいをして、檀家義務がなく年間管理費が不要な永代供養墓や樹木葬などに改葬する人も多くなっています。

墓じまいの手順は?必要な手続きと流れ

墓じまいをするための手順は、以下のようになっています。

- 親族の同意を得る

- 墓地管理者に墓じまいすることを伝える

- 移転先から「受入証明書」を発行してもらう

- 「改葬許可申請書」をもらう

- 現在の墓地から「埋葬証明書」を発行してもらう

- 遺骨を取り出し、墓石を撤去する

- 「改葬許可証」を提出

- 遺骨を移転先に納骨する

墓じまいではいくつかの証明書や許可証が必要なため、きちんとした手順を踏んで手続きをすることが大切です。

1.親族の同意を得る

墓じまいで一番多いといわれているのが親族間でのトラブルです。

そのため、墓じまいを検討するときや手続きをする前には親族と相談し、同意を得ることがとても大切です。

特に、親族の中で「お墓は代々継承し守っていくもの」という考えを持っている方がいる場合は、その方の説得が何より大切と言えます。

親族間でのトラブルを未然に防ぐためにも、墓じまいをする際は事前に親族の同意を得た上で行うようにしましょう。

2.墓地管理者に墓じまいすることを伝える

現在の墓地管理者に墓じまいをすることを伝えます。

墓じまいは、日ごろから檀家の供養を行っているお寺にとって気持ちの良いものではなく、伝え方によっては思わぬトラブルになりかねません。

そのため、「墓じまい」を検討した際には、その理由や事情などを相談しながら、管理を続けることが難しい旨を丁寧に伝えることが大切です。

3.新しい納骨先から「受入証明書」を発行してもらう

次に、親族と話し合い、墓じまい後の遺骨の納骨先を決めましょう。

一般墓や永代供養墓、散骨などの中から親族とも話し合って、墓じまい後の供養方法を決めます。

遺骨の受け入れ先が決定した際には、受け入れ先の墓地・霊園の管理者・事務所からご遺骨の受け入れを承認したと証明するための書類「受入証明書」を受け取りましょう。

改葬の手続きに必要な書類である「改葬許可証」を市区町村役所から発行してもらう際に、他の書類とともに必要な書類となりますので、受入証明書は紛失しないよう大切に保管してください。

※霊園などによっては、新規の遺骨の受け入れをしていない場所もありますので、事前の確認が大切です。

4.「改葬許可申請書」を取得する

遺骨の受け入れ先が決定し、墓じまいが具体的になってきたところで、現在のお墓がある市区町村役場から「改葬許可申請書」を取り寄せて記入します。

改葬許可申請書とは、お墓を移動させる許可を、現在のお墓を管轄している市区町村役場に申請する書類のことです。改葬許可の手続きを行う市区町村役場の担当窓口に備え付けられています。

こちらも役所でもらえる他に、役所のホームページからもダウンロードすることが可能です。改葬を申請した者の氏名・住所や、ご遺骨の氏名、改葬先の墓地・霊園の名称などの事項を記入しましょう。

なお、改葬申請者とお墓の名義人が違う場合のみ、「改葬承諾書」が必要になります。これはお墓の名義人が改葬や墓じまいを承諾していることを証明する書類です。

改葬承諾書に必要事項を記入して捺印をしてもらいます。この際に、「委任状」も作成しておくとよいでしょう。

5.現在の墓地から「埋葬証明書」を発行してもらう

改めてお墓の管理者に墓じまいの件をお伝えし、遺骨が墓地に埋められていることを証明する「埋葬証明書」を発行してもらいます。

こちらはご遺骨一体につき一通必要です。ご遺骨の分だけ、埋葬証明書を用意してもらう必要がありますが、一枚に複数の遺骨の情報を記入できる場合もあります。

故人の氏名などの情報に加えて、墓地の管理者の署名捺印が必要となります。こちらの様式も市区町村役場や役所のホームページからダウンロードできますので様式を確認しておくといいでしょう。墓じまいにおける行政の手続きについては、以下の記事も参考にしてください。

6.遺骨を取り出し、墓石を撤去する

「改葬許可証」が下りたところで、遺骨をお墓から取り出す作業を行います。

お墓には仏様の力が宿ると考えられていますので、ご遺骨をお墓から取り出す際には、お墓をただの石に戻すための「閉眼供養」を行います。

閉眼は仏像の目を閉じるという意味があり、「魂抜き」「性根抜き」などと呼ばれることもあります。

僧侶を招いてお墓の前で読経してもらい、家族や身内の者で焼香をします。また、お墓の掃除や花・供え物も用意が必要です。

またこのときのお作法として、服装は喪服か黒のスーツ、ワンピースを着用しましょう。

閉眼供養のときにはご住職にお布施として3万円~5万円ほどを封筒に包み、「お布施」と表書きを入れてお渡しします。

お墓から遺骨を取り出したところで、お墓を解体して撤去をすることになります。この作業は石材店に依頼します。

ただし、霊園や墓地によっては、管理の面や重機の問題で依頼できる指定の石材店が決まっていることがありますので、事前に確認しておくといいでしょう。

指定の石材店がない場合は、評判や金額などを元に自分たちで選ぶことになりますので、複数の石材店から相見積もりを取るとよいでしょう。

7.「改葬許可証」を提出する

「受入証明書」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を、現在のお墓がある市区町村役所に提出し「改葬許可証」という墓じまいと改葬を許可する証書を発行してもらいます。

地域によっては、申請者とご遺骨の間柄やご遺骨の死亡年月日がわかる戸籍謄本が必要になることもあるようですので、事前に確認しておきましょう。

8.遺骨を移転先に納骨する

最後に次の移転先に遺骨を納骨します。

移転先には一般墓だけではなく、永代供養墓や樹木葬といった新しいお墓も人気です。

弊社エータイは全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万9千組以上のお客様に檀家義務がなく年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。実際にどんなお墓があるか気になる方は、以下からお近くの地域を選択し、チェックしてみてください。

墓じまいの費用相場と内訳

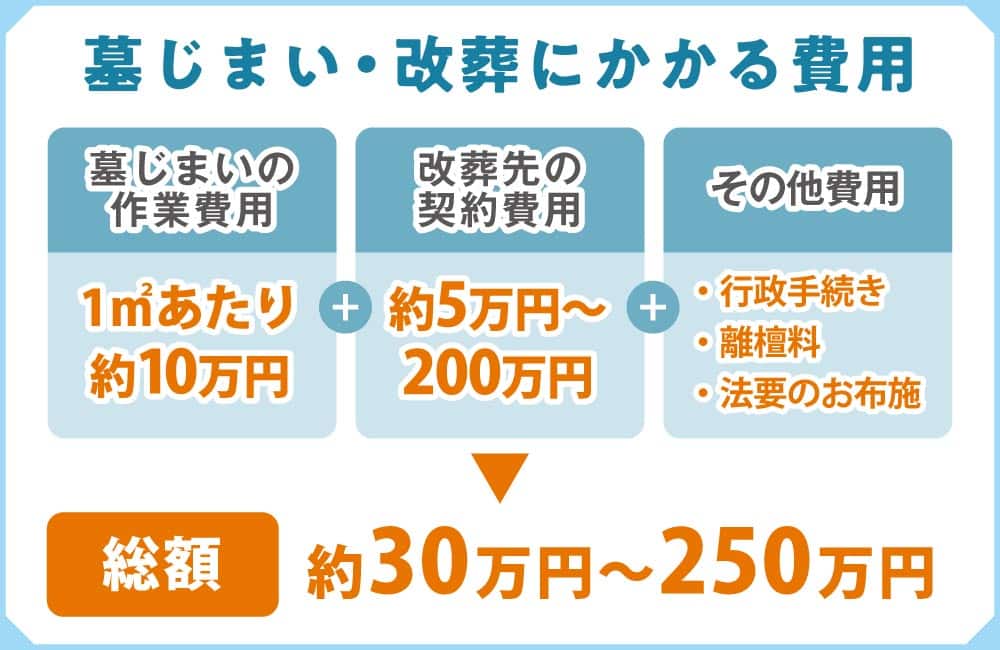

墓じまいにかかる費用の相場は総額で「30万円〜250万円」です。

今あるお墓を撤去するだけであれば20万円〜50万円ほどですが、改葬先のお墓の費用も合わせると、墓じまいの費用は30万円〜250万円になります。

内訳は以下の通りです。

| 墓じまい費用の内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| 墓石の撤去 | 1平方メートル当たり約10万円 |

| 閉眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 |

| 出骨作業 | 約4万円~5万円(遺骨1柱につき) |

| 遺骨移送 | 約2万円~3万円(遺骨1柱につき) |

| 行政手続き | 数百円~数千円 |

| 離檀料 | 約3万円~20万円 |

| 開眼供養のお布施 | 約1万円~5万円 |

| 新しい納骨先にかかる費用 | 約100〜200万円(新しくお墓を建てる場合) 約5万円〜150万円(永代供養墓に改葬する場合) |

それぞれの費用についてくわしく解説します。

墓石の撤去

お墓の敷地は、ほとんどの場合お寺などから借りている形になります。

そのため、墓じまいする場合は、全てを撤去し、更地にしてお返しする必要があります。

墓石の撤去費用は、1平方メートルあたり10万円がおおよその相場となります。

こちらは石材店に依頼することになりますが、霊園や墓地によっては、依頼できる石材店が決まっていることがありますので、事前に確認しておきましょう。

費用に関しては墓地の広さ、墓石の量や大きさ、撤去作業の内容などによって変わってきますので、事前に石材店から見積もりを取り、確認しておきましょう。

閉眼供養のお布施

お墓には仏様の力が宿ると考えられており、お墓をただの石に戻すために「閉眼供養」を行います。

閉眼供養は僧侶の読経が不可欠なため、読経していただいた謝礼であるお布施も必要です。

本来お布施はお気持ちなので、いくらという決まりはありませんが相場はおよそ1万円~5万円となります。

出骨作業

墓じまいでは、遺骨をお墓から取り出す作業が必要となります。

こちらは、ご遺骨一体につき、大体4万円~5万円で行う業者が多いようです。

遺骨移送

遺骨の移送費用として、ご遺骨一体につきおよそ2万円~3万円が必要です。

ただし長距離の移送には手間がかかり、追加で費用が発生する場合もあるため、あらかじめ業者に確認をしましょう。

行政手続き

改葬を行う際に必要な書類に費用がかかります。

「埋葬証明書」や「改葬許可証」の発行には、数百円から数千円の手数料がかかる場合があります。

離檀料

離檀料とは、寺院の檀家を離れる際、寺院側にお渡しするお布施のことです。

寺院墓地の場合、別の場所へ改葬するには離檀料(檀家を離れるための料金)が必要です。

長年お世話になった寺院の檀家を離れる際は、事前に住職と相談しておくことが大切です。

お布施に決まりはありませんが、相場はおよそ3万円~20万円となります。

もちろん、お付き合いの年数や状況、お寺の格によっても変化しますが、多くても20万円程度までが目安となります。

開眼供養のお布施

遺骨を取り出したら、次に新しく納める永代供養墓、墓地、納骨堂などへ納骨をします。

遺骨を取り出す際は「閉眼供養」が必要なのに対して、新たなお墓に納骨をする際は「開眼供養」が必要となります。

こちらにもお布施が必要で、閉眼供養同様、お気持ちなので決まりはありませんが、1万円~5万円ほどかかってきます。

新しい納骨先にかかる費用

墓じまい後、改葬先で納骨する際には、一般墓、納骨堂、永代供養墓などが選択肢として挙げられますが、こちらもそれぞれ費用がかかります。

新しくお墓を建てる場合はおよそ100万円〜200万円前後(平均約170万円)、永代供養墓に改葬する場合は5万円〜150万円の費用がかかります。他の方のご遺骨と一緒に埋葬する合祀墓の場合は5万円〜30万円程度に費用を抑えられます。

墓じまいの費用相場と、費用を抑える方法についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にして下さい。

墓じまい後の供養方法は?

墓じまい後の遺骨の供養の仕方は、大まかにわけて6通りあります。

近年は、一般のお墓への納骨だけでなく、永代供養墓や手元供養、散骨など、新しいかたちの供養方法を選ぶ人も増えており、費用相場は以下となっています。

| 供養方法の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 一般墓 | 約100〜200万円 |

| 永代供養墓 | 約50万円~150万円(個別墓タイプ) 約16万5千円~33万円(回忌安置タイプ) 約5万円~30万円(合祀タイプ) |

| 樹木葬 | 約5万円~30万円(合祀墓タイプ) 約50万円~150万円(個別墓タイプ) |

| 納骨堂 | 約3万円~10万円(合祀型) 約20万円~80万円(ロッカー型) 約50万円~140万円(仏壇型) 約80万円~150万円(自動搬送型) |

| 手元供養 | 0円~ |

| 散骨 | 約5万円~25万円 |

ここでは墓じまい後の供養方法について、それぞれの方法を解説します。

一般墓への改葬

一般墓への改葬とは、別の墓地・霊園に建てた一般的なお墓に遺骨を移すことを指します。

自分たちが参拝しやすい場所に移すことで、管理やお参りが楽になること、夫婦二人の両家のお墓をひとまとめにできる点がメリットです。

ただし、一般墓にする場合、新しい墓石を建立する費用として100万円前後、さらに永代にわたって土地を使う権利を取得するための費用(永代使用料)として数十万円から100万円以上かかってきます。

なお、永代使用料は立地条件や公営・民営、寺院などによっても変わるので、費用がもっと高額になるケースもあるため注意が必要です。

このように改葬にはまとまったお金が必要となることを覚えておきましょう。

永代供養墓

永代供養墓とは、寺院にご遺骨の管理や供養を永代にわたって任せられるお墓のことをいいます。

通常のお墓へ改葬した場合はお墓の継承者が必要ですが、永代供養墓であればその心配はありません。

永代供養墓には、遺骨を個別に安置せず、最初から他の方の遺骨と一緒に埋葬するタイプ(合祀タイプ)と、一定期間は遺骨を個別で安置して、17回忌や33回忌などが過ぎると合祀されるタイプ(回忌安置タイプ)、永代にわたって個別の区画に納骨されるタイプ(個別タイプ)があります。

合祀タイプの場合は約5万円から30万円、回忌安置タイプは約16万5千円~33万円(※エータイの場合)、個別墓タイプは約50万円~150万円で、従来のお墓よりも費用が安いことが特徴です。

また、墓地管理者がお墓の手入れをしてくれることも、永代供養墓のメリットの一つです。

ただし、合祀あるいは一定期間後に合祀の場合は、他の方の遺骨と一緒に埋葬されるため、遺族は合同墓にお参りすることになります。

また、合祀した場合は遺骨が取り出せないというデメリットもあるため注意しましょう。

樹木葬

樹木葬とは、樹木や草花を墓標とするお墓のことをいいます。

自然と共に眠れることが魅力で、「自然の中で眠りたい」という人に人気があります。また、他のお墓に比べて費用が比較的安いことも魅力です。

納骨堂

納骨堂とは、個人、夫婦といったさまざまな単位でご遺骨を収蔵することができる屋内施設のことを言います。

永代供養墓や樹木葬などのお墓は、墓石や樹木が屋外にあるのが一般的ですが、納骨堂は屋内に遺骨を保管します。

また、納骨堂に納められた遺骨は、13回忌などの一定期間は個別スペースで供養を行い、その後は他の方の遺骨とまとめて合祀する流れが多い傾向にあります。

手元供養

手元供養とは、ご遺骨をお墓などに埋めずに、自宅などに置いておく供養手法です。

最近では、遺骨をペンダントや指輪に変えて、アクセサリーとして常に身につけるなどの手法を取ることもできます。

ただし、手元供養をしていた方が亡くなるなどすると、家族や親族がそのご遺骨も引き取ることになり、対処が必要になってくる場合もあります。

散骨

散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養の方法です。

ただし、散骨は市区町村によっては禁止や制約がなされている場所もあります。

そのため、市区町村によるルールや条例をきちんと調べて散骨を行う必要があります。

墓じまいをする前に準備すること

墓じまいの手続きをスムーズに進めるには、事前準備がとても大切です。ここでは、墓じまいを始める前に準備しておくポイントを解説します。

お墓の現状を確認する

まずは、以下のような点を把握し、お墓の現状をしっかり確認しましょう。

- 墓地の返還条件

- お墓の管理費の支払い状況(未払いがないか)

- 墓石や納骨の状態

檀家の場合は、墓じまいの際に「離檀料」が必要になるケースが多くなっています。

また、墓地の原状回復費用が必要になることもありますので、事前に墓地の管理者に確認するようにしましょう。

親族に相談する

墓じまいを検討する際は、まずは親族としっかり相談し理解を得ることが大切です。

お墓は家族や親族の大切な心の拠り所でもあるため、同意なしに墓じまいをするとトラブルに発展する可能性があります。

親族と話し合いをする際には、墓じまいを考えている理由を伝え、墓じまい後の供養方法や墓じまい費用の分担について相談しましょう。

親族の意見を尊重しながら進めることで、トラブルを避け、スムーズに墓じまいを進められます。

なお、墓じまいの手続きが煩雑で、親族で手分けしても負担が大きいという場合は、墓じまい代行サービスの利用も検討しましょう。経験豊富な業者が、すべての手続きを代行して行ってくれます。

墓じまい後の供養方法を決める

墓じまいをした後は、取り出した遺骨を何らかのかたちで供養します。

墓じまい後の供養方法をあらかじめ決めておくことで、取り出した遺骨をすぐに埋葬でき、安心して墓じまいができます。

墓じまい後の供養方法は、先ほどご紹介した通り、以下のような選択肢があります。

- 永代供養墓

- 樹木等

- 納骨堂

- 散骨

- 手元供養

かかる費用や継承者の必要性、お参りのしやすさなど様々な観点を考慮し、どの形で供養するかを決めましょう。

墓じまい費用を算出して分担を決める

墓じまいにかかる費用の相場は総額で30万円〜250万円とまとまった費用がかかります。

一般的には、お墓に関する費用は祭祀継承者が負担しますが、近年は親族で話し合いをして分担する例も増えています。

墓じまいをする場合は、将来のトラブルを避けるために、親族と話し合いをして同意を得る必要があります。その際に費用分担についても話し合うようにしましょう。

墓じまいで起きやすいトラブルと対策法

墓じまいで起きやすいトラブルは、大きく分けて3つありますので紹介します。

高額な離檀料を請求されることがある

檀家が墓じまいをする際には、離檀することを菩提寺に伝える必要がありますが、その際に高額な離檀料を請求されることがあります。

離檀料とは、檀家をやめる時に、今までお世話になったお礼の気持ちを込めて、菩提寺にお渡しするお布施のことをいいます。

檀家をやめる際は、住職の心証を害さないようにすることが大切です。

「金銭的に厳しい」「お墓の承継者がいない」など、離檀せざるを得ない事情を丁寧に話し、今までの供養に対する感謝の気持ちをしっかりと伝えるようにします。

高額な離檀料を請求された場合、支払わなければならないという法的な決まりはありませんが、住職に対して丁寧な説明を心がけ、思わぬトラブルにならないように心がけましょう。

離檀を認めてもらえないことがある

菩提寺の主な収入源は、檀家からの檀家料や法要の際のお布施、寄付等です。

檀家が減ると寺院収入が減るため、スムーズに離檀を認めてもらえないケースがあります。

ただ、お墓を寺院に放置した場合、最終的には寺院が墓石を撤去するため、菩提寺側の金銭負担が発生して困ってしまうという事情もあります。

トラブルは、お互いの気持ちがうまく伝わらず、こじれた際に起こることが多くなっています。

離檀の際は、住職の心証に配慮した伝え方をすることが大切です。

離檀を決めたら、住職に突然伝えるのではなく、まずは「檀家を続けられるか迷っている」と相談するかたちにしましょう。

そのうえで、一定期間後に「離檀することにした」と伝えると、住職も事情がわかっているため、良い返事をもらいやすくなります。

撤去費用が高額になることがある

墓じまいの際は、石材店に依頼して墓石を撤去し、お墓を更地にして菩提寺に返還することになります。

撤去費用は墓地の広さ、墓石の量や大きさ、撤去作業の内容などによって変わりますが、場合によっては高額な撤去費用を請求されることがあるため、注意が必要です。

撤去費用をできるだけ抑えたい場合は、石材店に複数の見積もりをとって比較すると良いでしょう。

ただし、霊園や墓地によっては、依頼できる石材店が決まっていることがありますので、事前に確認しておきましょう。

墓石の撤去費用は、1平方メートルあたり10万円がおおよその相場となります。

墓じまいに関するよくあるトラブルや、よくある事例と対策については、以下の記事で詳しくまとめているので、こちらも合わせてチェックしてみてください。

墓じまいの費用が払えない場合はどうしたら良い?

墓じまいでは、まとまった費用がかかる場合もあるため、墓じまいをしたいのにできないという人もいるでしょう。

ここでは、さまざまな事情により墓じまいの費用が払えない場合の対処法について解説致します。

家族や親戚に相談する

まず最も最初に考えたいのは、家族や親戚に相談するという事です。

そもそもお墓は個人ではなく、家族や親戚みんなで管理していくものです。

一人で抱え込まず、身近な人間に相談しましょう。

兄弟がいれば兄弟でお金を出し合うことを考えてもよいでしょう。

自治体に相談して補助金の活用を検討する

場所によっては、墓じまいの補助金制度を設けている自治体もあります。

自治体によって制度の有無や内容が違うので、まずは確認してみましょう。

例えご自身の地域が補助金制度を設けていなくても、お墓が放置されるのは自治体としても避けたいことなので、まずは相談してみる事をおすすめします。

メモリアルローンを使う

家族への相談も、自治体への相談も難しかった際、最終手段として考えたいのがメモリアルローンです。

メモリアルローンとは、お墓や葬儀などに関わる費用のために利用できるローンの事をいいます。

審査が早く、スムーズに通りやすいのが特徴です。

一般的にはお墓を立てる時に使われますが、墓じまいでも審査が下りる可能性があります。

ただし、あくまでローンですので、最後の手段として考えると良いでしょう。

墓じまいでよくある質問

墓じまいに関するよくある質問と回答を紹介します。

墓じまいの費用は誰が支払いますか?

墓じまいの費用は、基本的にはお墓を受け継いでいる祭祀継承者が支払うことが一般的です。

しかし、墓じまいにはまとまった費用がかかるため、祭祀承継者と親族が話し合って費用を分担することもあります。

墓じまいの費用を分担する場合は、後日トラブルになることを防ぐため、話し合った内容を記録して残すようにしましょう。

墓じまいをしないとどうなりますか?

墓じまいをしないと、お墓の管理費を支払い続けなければならず、お墓がある限り継続的な費用がかかることになります。

また、お墓の管理費を滞納した場合は無縁仏として扱われ、最終的にお墓が撤去され遺骨は無縁塚や共同墓に入れられることになります。

また、お墓を管理できないまま放置すると、親族から不満が出てトラブルになることもあります。

お墓の管理が難しい場合は、早めに家族や親族と話し合って墓じまいを検討するようにしましょう。

まとめ

今回の記事では墓じまいについて解説してきました。

墓じまいは費用もかかり、様々な手続きも必要になりますが、自分たちの生活に合わせてお墓を変えることができるため、今後さらに増えていくことが予想されます。

ご自身だけではなく親族間やお寺と相談し、慎重に検討を進めてみてはいかがでしょうか?

ぜひとも後悔のないように、この記事の内容がお役に立てれば幸いです。

またエータイでは、全国80以上の厳選寺院と提携し、累計2万9千組以上のお客様に年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬を紹介しております。

墓じまいして、別のお墓への改葬を検討されている方は、是非以下のフォームから資料をダウンロードしてみてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!