浄土真宗で永代供養はできる?契約の流れから費用まで詳しく解説

浄土真宗で永代供養はできる?契約の流れから費用まで詳しく解説

目次

近年人気が高まっている永代供養墓ですが、浄土真宗の方は利用できるのでしょうか。

浄土真宗には永代供養という考え方はありません。しかしながら、実際は浄土真宗の方でも永代供養墓を利用することは可能です。

今回の記事では、まず浄土真宗の供養に対する考え方を解説した上で、具体的に永代供養墓を利用する際の手順、利用できるお寺や費用についてご紹介します。

ご自身の家が浄土真宗を信仰されているため、永代供養墓を利用できないのではないか?と不安を持たれている方は、ぜひ参考にしてみてください。

またエータイでは、累計3万組以上のお客様に永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。年間管理費も不要のため、お墓の管理だけでなく継続費用の負担も残りません。

まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらから近くのお墓をお探しください。

年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬

- 過去の宗旨宗派不問

- 家族に負担を残したくない

- 跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい

- 生前に契約しておきたい

- 檀家義務のないお墓にしたい

- 合祀されない個別墓にしたい

まずは近くのお墓を探してみる

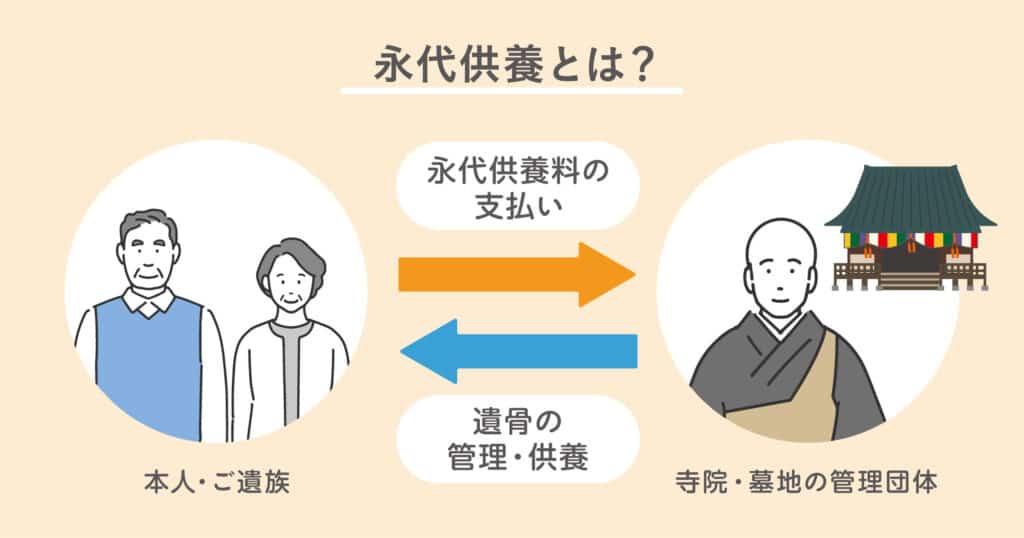

そもそも永代供養とは?

永代供養とは、寺院が遺骨の管理や供養を永代に渡って行ってくれることをいいます。

墓石を建てる従来の形式の一般墓では、家族で一つの区画に墓石を建て、その中に先祖代々のご遺骨を埋葬していました。

それに対して永代供養では、他の人の遺骨と一緒に埋葬する「合祀タイプ」や、骨壺のまま個別スペースに安置する「個別タイプ」など、さまざまな埋葬方法があります。

また、永代供養では、お墓の継承者が不要で、年間管理費がかからない場合もあります。

お墓の管理の面でご家族に迷惑をかけたくないという方や、お墓にお金をかけるのではなく、生きている間に有意義に使いたいという方など、多くの人に選ばれています。

永代供養について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

浄土真宗で永代供養はできない?

冒頭でお伝えした通り、そもそも浄土真宗には永代供養という概念がありません。

ここからは、浄土真宗の基本的な考え方を解説した上で、永代供養ができないと言われる理由について見ていきましょう。

浄土真宗の基本的な考え方

浄土真宗とは親鸞聖人(しんらんしょうにん)を開祖とする仏教の宗派のことで、阿弥陀仏の力を信じ頼ることで成仏できる(他力本願)という教えがあります。

もう少し詳しく説明すると、それまでの仏教は厳しい修行や戒律を守ること(自力)によって成仏を目指す考え方が主流でしたが、浄土真宗では阿弥陀仏(他力)の万人救済の願い(本願)によって自分が亡くなったあと極楽浄土に連れて行ってもらおうという考え方です。

貴族階級を中心としたそれまでの仏教と異なり、「南無阿弥陀仏」を唱えるだけで成仏できるということで、一般民衆にも広く信仰されるようになりました。

浄土真宗で永代供養ができないと言われる理由

仏教の他の宗派では、お経を唱えたりお墓参りをしたりといった追善供養を行うことで、亡くなった方が成仏できるとされています。

しかし先述の通り、浄土真宗では阿弥陀仏の本願によって極楽浄土に連れて行ってもらえるという考え方があるため、追善供養自体を行う必要がありません。

浄土真宗では、亡くなった人は供養の有無に関わらず極楽浄土に行けるため、そもそも寺院が永代供養する必要がありません。

このようなことを指して「浄土真宗では永代供養ができない」と言われることがあるのです。

浄土真宗の永代経という法要について

永代供養という考え方が存在しない浄土真宗にも、似たような言葉で永代経という法要があります。

この永代経とは、仏様の教えであるお経が代々にわたって続くこと、また、お寺がいつまでも存続し仏様の教えが繁栄し続けることを願って唱えられる浄土真宗のお経のことです。

永代経では亡くなった方の法名がお寺の法名軸に記帳されるため、故人のためにお経を唱えていると勘違いされていることもあります。

しかし、どちらかというと供養のためではなく、仏様の教えやお寺の繁栄を願って唱えられています。

永代供養墓と永代経の違い

永代供養墓はお墓のスタイル、永代経はお経のことなので意味が全く違います。

またその目的で比較しても、永代供養墓は亡くなった方の成仏を願うことが目的なのに対し、永代経は浄土真宗という宗派やそのお寺の繁栄を願うことが目的という違いがあると言えるでしょう。

永代経の際のお布施の費用相場

永代経の際に支払うお布施を永代経懇志(えいたいきょうこんし)といいます。

永代経懇志として実際に納める金額の相場は3万円〜10万円と言われており、永代経を引き受ける寺院によって金額が変動します。

永代経懇志の包み方

次に、封筒の包み方をご説明します。

まず封筒は白を用意しましょう。表書きには「永代懇志」または、「永代経懇志」と中央に書きます。

そして、その横に法名、中央下部には故人の苗字を書きます。水引は白と黄色のものを用意しましょう。

永代経懇志を納めるタイミング

永代経懇志を納めるタイミングは、一般的に四十九日の際に行われる法要や命日が多いようです。

年間法要ごとに納める方もいらっしゃいます。

浄土真宗で永代供養するには?

ここまでの解説の通り、永代供養という考え方がない浄土真宗ですが、永代供養墓を利用するにはどうしたら良いのでしょうか?

ここでは、浄土真宗の方が永代供養をするための主な方法をご紹介します。

宗旨・宗派不問の霊園や寺院を利用する

まずは、宗旨・宗派を問わない永代供養墓を運営している寺院や霊園を利用するという方法です。

浄土真宗のお寺に強いこだわりがなければ、他の宗派のお寺を利用することも可能です。

しかしお墓を移す場合には、墓じまいと改葬の手続きを踏む必要があるので、その点には注意する必要があります。

宗旨宗派問わず利用できる永代供養墓を見てみたいという方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてチェックしてみてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

永代供養墓がある浄土真宗のお寺を探す

数は多くありませんが、永代供養墓がある浄土真宗のお寺もあるので、そのような寺院を探すのも選択肢の一つです。

永代供養墓を利用したいが、浄土真宗には強いこだわりがあるという方は、このようなお寺を探してみましょう。

弊社エータイが提携している寺院の中にも、永代供養を行ってくれる浄土真宗のお寺はいくつか存在しますので、お気軽にご相談ください。

本山納骨を行う

本山供養とは、遺骨を分骨して宗派の本山、つまり各宗派にとって特別な位置づけのお寺に合祀する納骨方法です。

信仰心が強く開祖を慕う信徒や、経済的な理由でお墓を建てられない方が納骨するための制度になります。

それぞれの宗派によって本山は異なり、例えば浄土真宗本願寺派の本山は西本願寺、真宗大谷派は真宗本廟(東本願寺)となっています。

また、それぞれ納骨時には懇志(お布施)を納める必要があり、本山によって異なりますが、5万円前後が相場です。

本山への納骨は、大きく分けて3つの種類がありますので紹介します。

祖壇納骨(そだんのうこつ)

祖檀納骨とは、浄土真宗の本山である本願寺(西本願寺)や大谷本廟(東本願寺)に設けられた祖檀に納骨する方法です。

祖檀とは、本願寺の宗祖・親鸞聖人をはじめとする高僧が祀られている特別な埋葬施設のことをいいます。

この特別な場所に納骨することで、宗祖と同じ場所に眠ることができ、浄土真宗の教えに基づいた供養を受けることができると考えられています。

祖檀埋葬は、宗派の信仰を深く持つ方にとって、特に意義のある供養方法と言えるでしょう。

無量寿堂納骨(むりょうじゅどうのうこつ)

無量寿堂とは、浄土真宗の本山に設けられている埋葬堂の一つで、多くの信者が納骨を希望する施設です。

例えば、西本願寺にある無量寿堂は、埋葬壇や合葬の形式で遺骨を納めることができます。無量寿堂に納骨することで、定期的に読経や法要が行われる環境で供養を受けることができ、遠方に住んでいる方でも安心して納骨を任せられます。

個別の埋葬壇を利用する場合は一定期間ごとの契約が必要となる場合が多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。

墓地納骨

浄土真宗の本山に設けられている寺院墓地に納骨することも可能です。

本山の墓地に納骨することで、宗祖の教えに基づいた法要や供養を受けられます。

本山の墓地は、一般的な霊園とは異なり、宗派の教義に則った形式で管理されているため、仏事のしきたりを大切にしたい方に適しています。

永代供養墓の種類と費用相場

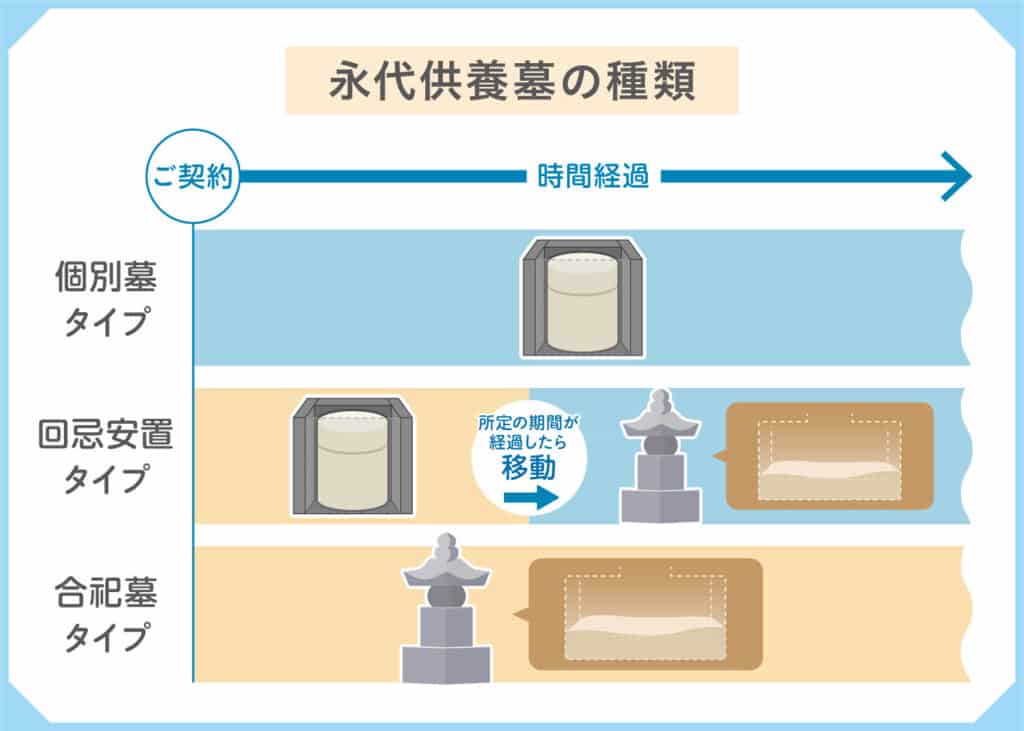

永代供養墓を利用する際は、主に以下の3種類のタイプから選ぶことができます。

3種類の永代供養墓と、それぞれの費用相場は以下の通りです。

| 永代供養墓のタイプ | 目安費用 |

|---|---|

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円 |

| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 |

それぞれの永代供養墓の特徴と費用について、詳しく解説します。

個別墓タイプ

個別墓タイプは、一般のお墓と同じように、個別のスペースに遺骨を埋葬するお墓です。

遺骨は骨壺に入れて専用のスペースに安置されます。また埋葬檀型のように大きな棚のようなお墓になっていて、個別の部屋に安置される形態もあります。

個別墓タイプは、永代供養墓の中で最も丁寧な埋葬方法です。

したがって、費用相場も最も高く、50万円〜150万円となっています。

回忌安置タイプ

回忌安置タイプは、一定期間は遺骨を個別安置し、その後は他の人のご遺骨と一緒のスペースに合祀するタイプのお墓です。

合祀されるタイミングは寺院や霊園によって異なりますが、7回忌や17回忌、33回忌など節目のタイミングに合祀されるケースが多くなっています。

回忌安置タイプでは、ご遺骨が個別に納められている期間内であれば、遺骨を取り出して改葬や分骨も可能です。

弊社エータイでご紹介している目安費用は、16万5千円〜33万円ほどとなっており、個別安置期間の長さによって費用が異なります。

合祀タイプ

合祀タイプとは、最初から他の人と同じスペースに埋葬するタイプのお墓です。シンボルとして、記念碑などモニュメントが建っている場合が多くなっています。

合祀墓タイプは埋葬のためのスペースが少なくて済むことから、3つのお墓の形式の中で一番安く、5〜30万円程度が目安費用となります。

ただし、埋葬するお墓の施設の環境や充実度によって費用は前後します。

また、これらの費用は「一人あたりの料金」のため、複数人の遺骨を合祀したい場合は、費用が多くかかる場合があります。

埋葬したい遺骨がたくさんある場合は事前に事情を説明し、費用をしっかり確認しておきましょう。

エータイでは、80以上の厳選寺院と提携し、お客様のご要望にあわせた永代供養墓・樹木葬をご案内しております。どのようなお墓があるのか見てみたいという方は、以下からお近くの地域を選び、閲覧してみてください。

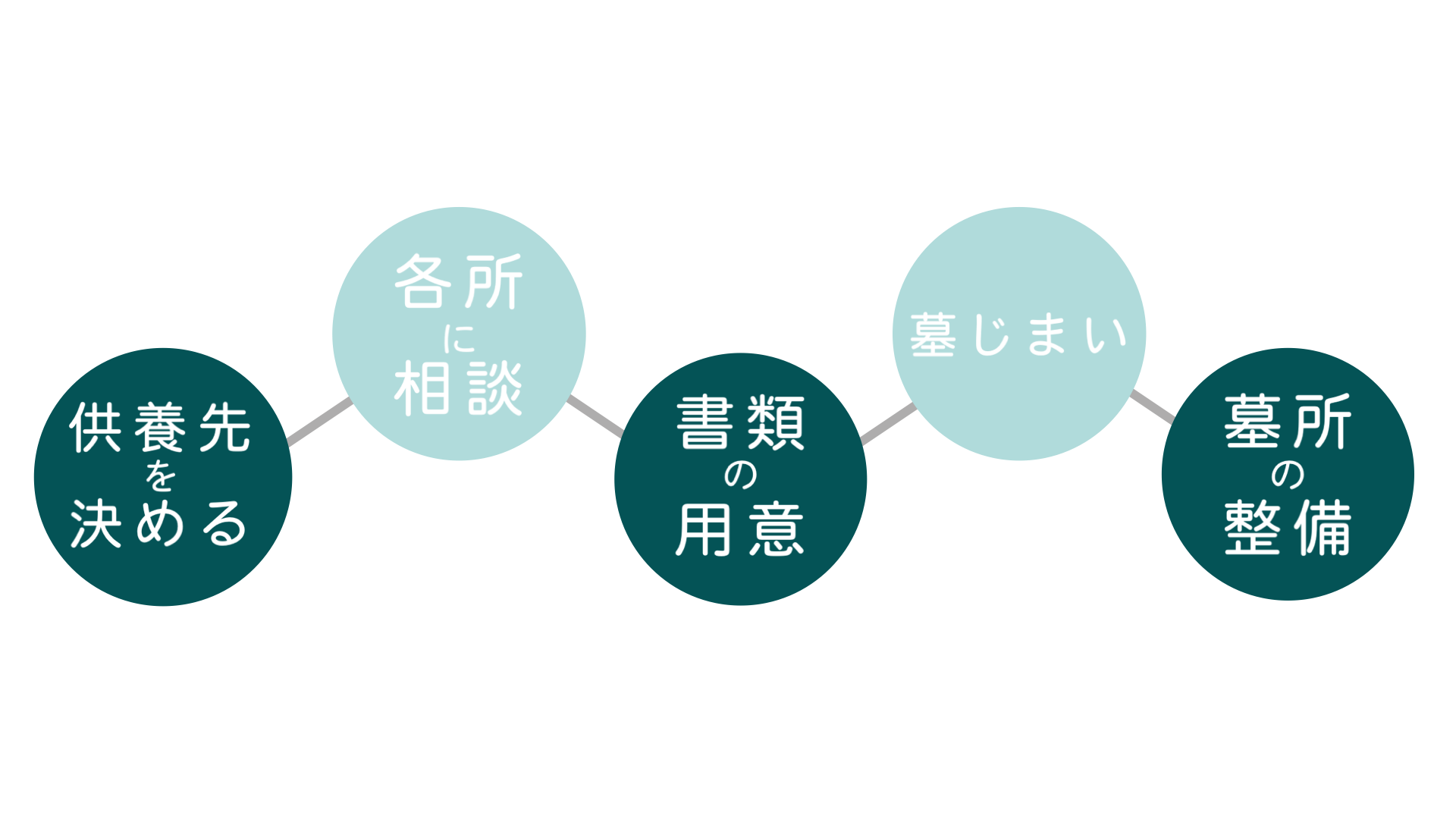

浄土真宗から永代供養する流れ

浄土真宗の方が永代供養にする場合は、先祖代々のお墓を墓じまいしなければならない場合もあります。

墓じまいとは遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地の所有権をお寺や霊園に返却することを言います。

ここでは浄土真宗の方が、今あるお墓を墓じまいして永代供養墓にするときの流れを説明いたします。

①供養先のお墓を決める

墓じまいで取り出した遺骨を埋葬するための永代供養墓を購入します。

お墓までのアクセス、寺院や霊園のスタッフの対応などを実際に現地見学して検討するようにしましょう。

②各所に相談

永代供養の利用を検討していることを家族や親族に相談しましょう。

前述の通り、永代供養には最初から合祀されるタイプや、最初は個別スペースに埋葬されて一定期間後に合祀される回忌安置タイプ、永代にわたって個別スペースに埋葬される個別タイプがあります。

どのタイプの永代供養墓にするのかを含め、遺骨の扱いについて家族や親族の合意を得る必要があります。

墓じまいする方は、今のお墓がある寺院にも墓じまいすることを伝えましょう。

その際に埋葬証明書の発行を依頼すると良いでしょう。

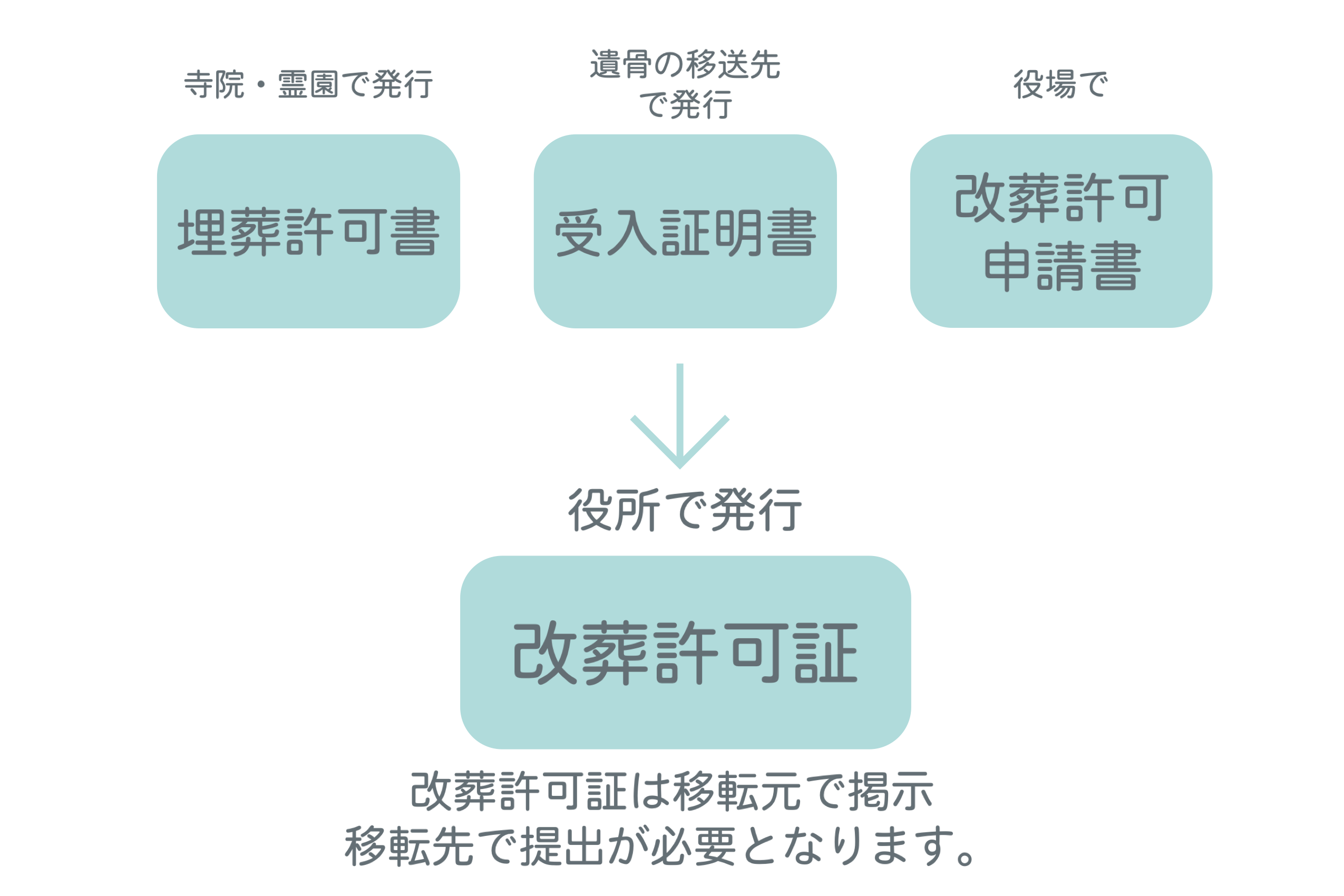

③書類の用意

墓じまいをする上で必要な書類は以下の4つです。

- 改葬許可申請書

- 受入証明書

- 埋葬許可書

- 改葬許可証

改葬許可申請書、改葬許可証は各自治体によって発行方法が変わりますので、まずは問い合わせをして取得方法を確認しましょう。

埋葬許可証は現在遺骨が埋葬されている寺院や霊園で発行してもらう書類です。

受入証明書は、墓じまい先の寺院や霊園で発行してもらいましょう。

④墓じまいをする

墓じまいでは、まず墓石に宿っている魂を抜くための「閉眼供養」という儀式を行います。

その後墓石を解体し、お墓を更地に戻して寺院や霊園へ返却します。

墓じまいについてさらに詳しく知りたいという方は、下記の記事で詳細をまとめておりますので、下記リンクをご参照ください。

⑤新しい供養先へ埋葬する

永代供養先の寺院や霊園に改葬許可証を提出し、埋葬します。

改葬許可証がない状態では埋葬はできないため、書類を忘れないようにしましょう。

浄土真宗で法要する場合にかかる費用

浄土真宗でも法要を行うことは可能です。

代表的な法要としては埋葬法要と年忌法要があります。

埋葬法要も年忌法要もご住職に読経してもらい、その御礼としてお布施をお渡しします。

お布施の金額には決まりはありませんが、多くの場合は3万円〜5万円が一般的です。

表書きはお布施、あるいは永代経懇志(えいたいぎょうこんし)としましょう。

永代供養してくれる浄土真宗のお寺の例

実際に、エータイが提携している永代供養を行ってくれる浄土真宗のお寺をご紹介させていただきます。

覚応寺ー群馬県館林市

群馬県館林市にある佛光山「覚応寺(覺應寺)」は、東武線「館林駅」西口から徒歩3分の場所に位置しています。

鎌倉幕府御家人・佐々木盛綱の末裔である林通(りんつう)上人が「願成寺」というお寺を創建したのが起源。その後、館林藩城代家老・金田正勝の協力を受け、現在の場所に移転し「覚応寺」と改称しました。

覚応寺の永代供養墓は、過去の宗旨宗派を問わず、年間管理費・護持会費もかかりません。身寄りがない方、お墓の継承者がいない方、家庭の都合でお墓参りが難しい方など、様々な方に大変好評です。

どのお墓も覚応寺が責任を持って、永代にわたり供養・管理してくれるので、安心してお任せいただけます。

▶︎ 覚応寺について詳しく見る

浄土宗と浄土真宗の違い

浄土宗の教えを発展させたものが浄土真宗です。

浄土宗の教えは「念仏を熱心に唱えることによって、だれでも往生できる」というものです。

浄土真宗ではこの教えを発展させて、「阿弥陀仏の救いを信じるだけで、だれでも往生できる」と教えを説いています。

また、その他にも浄土宗と浄土真宗の違いがありますので、詳しく紹介します。

成仏するタイミングが違う

浄土宗では、人は亡くなった後に阿弥陀如来の力によって極楽浄土へと行き、その後修行を経て成仏すると考えます。

そのため、念仏を唱えることで極楽往生を願い、死後に仏になる(成仏する)ことを目指します。

一方で、浄土真宗では、生きている間に阿弥陀如来によって極楽往生の約束がなされているため、信じる者は死後すぐに極楽浄土へ迎えられて、そのまま仏となるとされています。

このように、浄土宗では「修行をして成仏する」とされているのに対して、浄土真宗では「亡くなると同時に仏になる」という違いがあります。

開祖が違う

浄土宗の開祖は「法然(ほうねん)」で、浄土真宗の開祖は「親鸞(しんらん)」です。

親鸞は法然の弟子のため、浄土真宗は浄土宗の流れをくんでいますが、成仏のタイミングや教えに違いがあります。

般若心経を読まない

浄土真宗は読経することによって報いを得るのではなく、阿弥陀如来のお力に一切をゆだねることで救われるという考え方があるため、あえて般若心経を読経する必要がありません。

香は押しいただかない、線香は立てない

浄土真宗のお葬式では、香を指でつまんだら、そのまま香炉へ移動させます。

また、線香の場合は2本に折り、横に寝かせます。

このように浄土真宗では通常とは異なる点があります。

他にも細かい違いがありますので、お葬式に参列する際は確認していくと良いでしょう。

浄土宗での永代供養について知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

お悔やみの言葉が違う

浄土宗では、故人は亡くなった後に極楽浄土へ往生し、修行をして仏になると考えられています。そのため、お悔やみの際は一般的な「ご冥福をお祈りします」「安らかにお眠りください」といった言葉が用いられます。

一方で、浄土真宗は亡くなった瞬間に極楽浄土で仏になると考えられているため、死後冥福を祈る必要がありません。

そのため、「ご冥福をお祈りします」といったような言葉は適さないとされています。浄土真宗では「このたびはご愁傷様です」「哀悼の意を表します」といった言葉を用いることが多くなっています。

本願寺派と真宗大谷派の違い

浄土宗にはいくつかの宗派がありますが、代表的なものとして「本願寺派(西本願寺)」と「真宗大谷派(東本願寺)」があります。

どちらも親鸞聖人の教えを受け継いでいる宗派ですが、いくつかの違いがありますので紹介します。

ご本尊

「本願寺派(西本願寺)」と「真宗大谷派(東本願寺)」では、御本尊の表現方法が異なります。

本願寺派(西本願寺)では、阿弥陀如来の「絵像(えぞう)」または「木像(もくぞう)」が御本尊として祀られ、金箔を施した荘厳なデザインが特徴です。

一方、真宗大谷派(東本願寺)では、「阿弥陀如来の名号(みょうごう)」を御本尊とします。

これは「南無阿弥陀仏」と書かれた掛け軸の形で祀られることが多く、姿ではなく名前をもって阿弥陀如来を顕すのが特徴です。

仏壇や仏具

仏壇や仏具にも違いがあります。

本願寺派(西本願寺)では、仏壇は金色を基調とした「金仏壇」が一般的です。仏具も比較的豪華なものが多く、装飾性が高いのが特徴です。

一方で、真宗大谷派(東本願寺)は、金仏壇もありますが、シンプルな「唐木仏壇」もよく見られます。仏具は本願寺派よりも簡素なものが多く、質素なスタイルが好まれます。

お線香と数珠

日常の礼拝に使うお線香や数珠の扱い方にも違いがあります。

本願寺派(西本願寺)は、お線香は1本を立てて焚きます。数珠は「片手念珠」と呼ばれる短いタイプが一般的で、片手で持って合掌することが多くなっています。

それに対して、真宗大谷派(東本願寺)は、お線香は寝かせて焚くのが特徴です。これは、仏前に香りを供えるという考え方によるものです。数珠は「両手念珠(輪数珠)」を使用し、両手で持って合掌するのが基本です。

まとめ

今回の記事では、浄土真宗の方が永代供養を行うときに参考となる情報を紹介させていただきました。

結論として、浄土真宗の方が永代供養を行うことは可能です。

永代供養自体がまだ比較的新しい供養方法なので、わからないことや疑問に思うことも多いと思いますが、この記事の内容がお役に立ちますと幸いです。

具体的に過去の宗旨宗派問わず利用できる永代供養墓を見てみたいという方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!