永代供養料の封筒の書き方とは?マナーやお布施の必要性と合わせて解説

永代供養料の封筒の書き方とは?マナーやお布施の必要性と合わせて解説

目次

永代供養料を支払う際、「どのような封筒を使えばよいのか」「表書きの書き方がわからない」など、疑問を持つ人も多いでしょう。

永代供養料は、ご先祖様を永代にわたって供養してもらうためにお渡しする大切な費用のため、マナーを守って丁寧に渡すことが大切です。

この記事では、永代供養の封筒の選び方をはじめ、表書きの書き方やお札の入れ方などマナー全般をわかりやすく解説します。また、丁寧な渡し方や注意点も合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

またエータイの永代供養墓・樹木葬・納骨堂は、累計3万人以上のお客様にお選びいただいております。

「将来お墓の管理が心配」「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい」などお考えの方は、ぜひこちらから近くのお墓をお探しください。

永代供養料とは

永代供養料とは、お墓や遺骨を永代にわたって供養・管理してもらうために寺院に支払う費用のことを言います。

日本では、家族が代々お墓を継承してお参りや供養を行ってきましたが、近年は遺骨の管理や供養を寺院に一任できる「永代供養」という供養方法を選ぶ人も増えています。

永代供養料には、主に永代供養のお墓の管理費用や納骨費用、合同法要の費用などが含まれています。

また、永代供養では最初に一括で永代供養料を支払うことが多く、その後の維持管理費がかからないことが一般的です。

永代供養料とお布施の違い

永代供養料もお布施も「寺院にお金を支払う」という点が同じであるため、混同されやすいものの実際の意味は異なります。

永代供養料とは、遺骨の管理や供養を寺院に依頼するための費用のことを言います。

一方、お布施は法事などで読経してもらった際にお礼としてお渡しするお金のことを言います。

永代供養料は、永代にわたって遺骨の管理や供養を依頼するための費用であり、お布施は僧侶へのお礼の意味があると考えておきましょう。

永代供養料とお布施については、以下の記事も参考にしてください。

永代供養料の封筒の書き方

永代供養料は封筒に入れて支払うことが一般的ですが、いくつかのマナーがあるため詳しく解説します。

封筒の種類

永代供養料を納める封筒は、郵便番号欄などが記載されていない、白無地のものを選びましょう。

基本的には水引がない封筒を使いますが、双銀や黄色、白黒の水引が印刷されている封筒でも問題ありません。

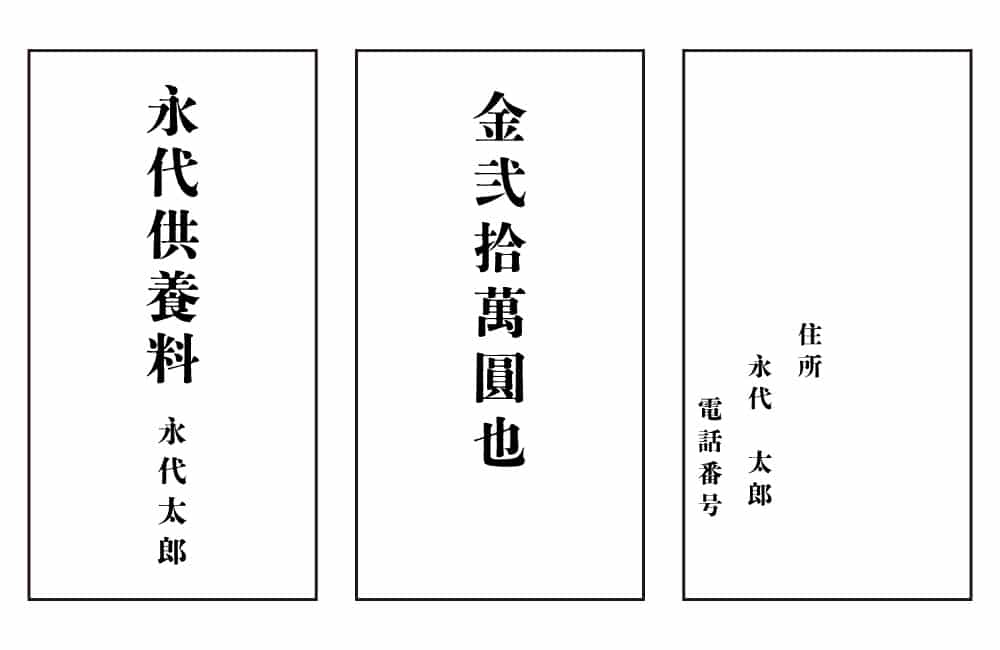

表書き

永代供養料の場合、表書きの上段中央に「永代供養料」や「永代供養志」と記載します。

下段には、施主の名前をフルネームで記載しましょう。家族全員を代表して納める場合は「〇〇家」としても問題ありません。

永代供養料の表書きにおいて、宗派による違いはほとんどありませんが、浄土真宗の場合は「供養」という概念がないため、「お布施」や「永代経懇志」と書くのがおすすめです。

表書きは最も目に留まる部分で、間違いがあると失礼に当たります。わからない場合は寺院に確認すると良いでしょう。

中袋

中袋には住所や氏名、金額を記載します。まず表面の中央に「金〇〇円」と書き、裏面の左下に、差出人の住所と氏名を記載します。

金額を書く際は縦書きで漢数字を使いましょう。中袋がないタイプの封筒の場合は、金額や住所・氏名を裏面に直接記載しても問題ありません。

裏面

封筒の裏面には、主に施主の名前と住所を書きます。中袋がある場合は省略しても問題ありませんが、誰からの供養料かがすぐにわかるため、裏面に名前と住所を書いた方が親切です。

また、糊付けはしっかりして渡すようにしましょう。現金書留で郵送する場合は、裏面に「永代供養料在中」と書き添えると良いでしょう。

墨の色

仏事では、薄墨で書くことが基本とされています。しかし、永代供養は葬儀とは異なり供養をしてくれる感謝の意味も込められているため、通常の濃い墨で書いても問題ありません。

初めての人は、筆ペンを使って書くと良いでしょう。字が上手でなくても、丁寧に書くことで感謝の気持ちが伝わります。

数字の書き方

永代供養料の封筒に記載する金額は、「金三万円」や「金五万円」など、縦書きで漢数字を使うのが正式な書き方です。

また、より格式高く見せたい場合は「金壱萬圓也」「金参萬圓也」など、旧字体の漢数字を用い、金額の最後に「也」を付けると良いでしょう。

永代供養料を渡す際のマナー

永代供養料を渡す際は、感謝の気持ちが伝わるよう、マナーに気を配ることも大切です。

ここでは、永代供養料を渡すマナーや流れについて紹介します。

切手盆や袱紗を使って渡す

永代供養料を渡す際は、封筒を「切手盆」や「袱紗(ふくさ)」を使ってお渡ししましょう。

切手盆とは、木製や漆塗りの小さなお盆のことをいい、祝儀や香典、お布施などを渡す際に使用します。

永代供養料を渡す際は、封筒を直接手渡すのではなく切手盆に置き、表書きが相手に正面を向くようにして両手で差し出しましょう。

一方、切手盆が手元にない場合は、袱紗で代用しても問題ありません。

袱紗とは、祝儀袋や不祝儀袋(香典やお布施など)を包むための、四角い布のことを言います。仏事ではグレーや紫、紺などの落ち着いた色を使用します。

永代供養料を渡す際は、袱紗から封筒を取り出して両手で差し出してお渡しします。袱紗ごと差し出すのはマナー違反となるため注意しましょう。

永代供養料を渡す向きに注意する

永代供養料を渡す際は、封筒の表書きが相手から見て正面になるように差し出しましょう。

これは冠婚葬祭すべてに通じるマナーであり、相手を立てるという意味があります。

まずは渡す際に封筒の上部を持ち、下部を相手側にして両手で差し出すのが自然です。切手盆を使うときも同様に、相手が読める向きでお盆ごと差し出すようにしましょう。

また、永代供養料を渡す際は、封筒の受け渡しに加えて「感謝の言葉」を添えると、より丁寧な印象を与えられます。

きれいなお札を包む

永代供養料に使用するお札は、汚れや破れがあるお札は避け、できるだけきれいな紙幣を選びましょう。

葬儀や香典の場合は古いお札を使うこととされていますが、永代供養料はあらかじめ準備して行う供養のため、新札を使っても問題ないとされています。

永代供養料を渡す際の注意点

永代供養料を渡す際の注意点について、詳しく解説します。

永代供養料は振込でも良いか確認する

永代供養料は現金を手渡しするケースが多いですが、中には銀行振込を受け付けているところもあります。

特に、寺院が遠方にあったり法要に参列できない場合は、銀行振込は便利な方法です。

ただし、すべての寺院が振込に対応しているわけではないため、事前に確認するようにしましょう。

表書きは丁寧に書く

永代供養料の表書きは、最も目に留まる部分です。寺院の方が最初に見る部分でもあるため、心を込めて丁寧に書くことが大切です。

筆ペンなどでしっかり記入することでより丁寧な印象を与えられ、感謝の気持ちを伝えることができます。

浄土真宗の場合は書き方に注意する

浄土真宗にはそもそも「供養する」という考え方がないため、「永代供養料」という言葉を使いません。

永代供養料の封筒を書く場合、浄土真宗では表書きに「お布施」や「御布施」、「永代経懇志」と書くようにしましょう。

永代供養料の相場を種類ごとに紹介

永代供養料の費用相場は、永代供養の種類ごとに異なります。

ここでは、代表的な5つの種類について、それぞれの特徴と費用相場を解説します。

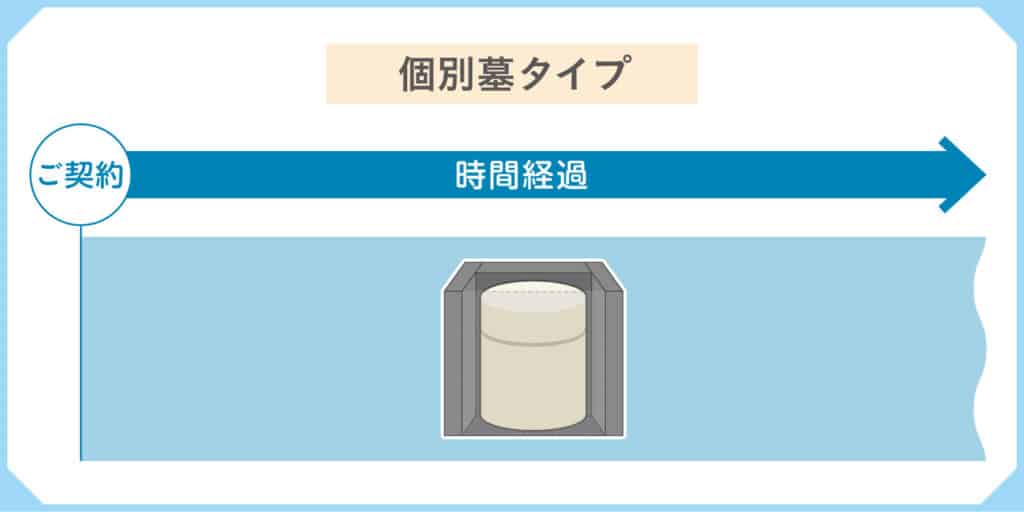

個別墓タイプ

個別墓タイプでは、一般的なお墓と同じように、永代にわたって個別の区画に埋葬されることが特徴です。

遺骨は骨壺に入れて専用のスペースに安置され、遺骨の管理や供養は寺院が行ってくれるため、お墓の後継者がいなくても安心して眠れます。

永代供養の中で最も丁寧な供養方法と言え、費用相場は約50万円~150万円となっています。

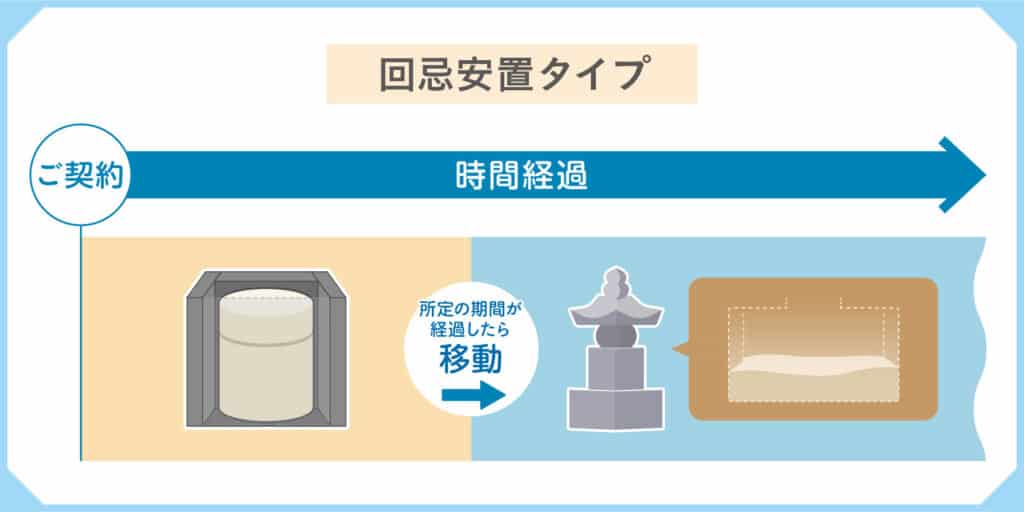

回忌安置タイプ

回忌安置タイプとは、最初は個別の区画に埋葬され、一定の期間が経った後は合祀されるタイプです。

個別安置期間は寺院によって異なりますが、13回忌や33回忌など、節目となる年に合祀されることが多くなっています。

回忌安置タイプの費用は約15万円~60万円です。

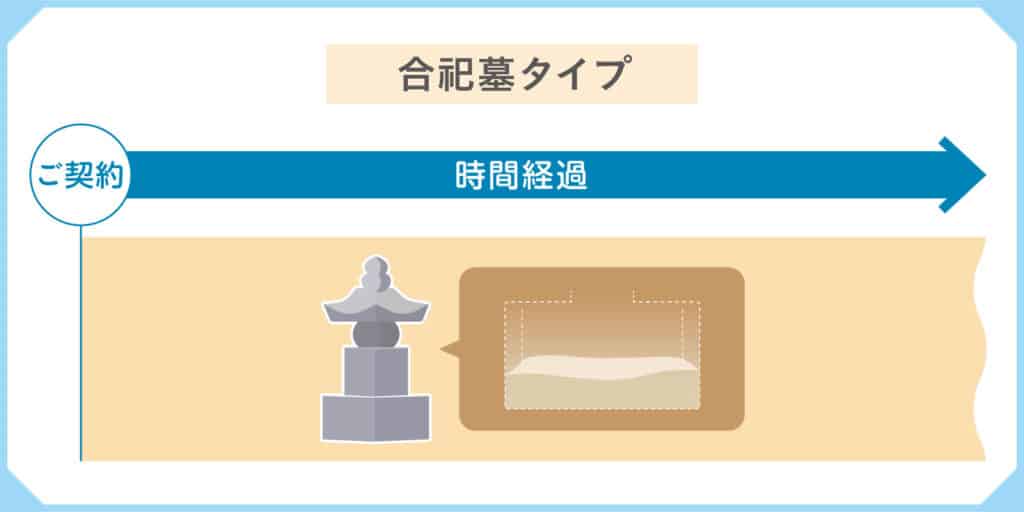

合祀墓タイプ

合祀墓タイプは、最初から他の人の遺骨と一緒に埋葬される形式で、最も費用を抑えられることが特徴です。

合祀墓タイプの費用相場は、約5万円~30万円となっています。

ただし、合祀すると後日遺骨を取り出せなくなるため注意が必要です。将来改葬する可能性がある場合は、個別に埋葬されるタイプを選ぶようにしましょう。

樹木葬

樹木葬とは、樹木や草花を墓標とするお墓です。お墓の費用を安く抑えられること、自然の中で眠れることから人気があります。

樹木葬の費用相場は約5万円~80万円です。

樹木葬では、個別スペースに埋葬するタイプや、最初から合祀されるタイプがあり費用も変わるため、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を保管するための屋内施設を言います。

納骨堂は天候に関わらずお参りできること、交通アクセスが良い場所にあること、さまざまな種類の中から自分に合ったものを選べることが特徴です。

納骨堂には、ロッカー式や仏壇式、自動搬送式などさまざまな種類があり、費用相場は約10万円~100万円となっています。

永代供養料でよくある質問

ここでは、永代供養料についてよくある質問を紹介します。

浄土真宗の場合、永代供養の表書きはどうする?

浄土真宗は亡くなった後、すぐに阿弥陀様の本願によって成仏すると考えられているため、供養という考え方は存在しません。

そのため永代供養の表書きは、仏教の教えを子孫にまで託すという意味で「永代経懇志」と書かれます。

永代供養料の封筒に入れるのは新札でも良いですか?

永代供養料は、葬儀や法要でお渡しするお布施ではないため、新札でも問題ありません。

むしろ、感謝の気持ちを表すためにきれいなお札を使う方が望ましいと言えます。

表書きは何を使って書くべきですか?

永代供養料の封筒の表書きは、筆ペンや毛筆を使って丁寧に楷書で書きましょう。

字が上手でなくても、丁寧に書くことで感謝の気持ちが伝わります。

インクの色は薄墨ではなく、濃墨を使って書くようにしましょう。

まとめ

永代供養料を渡す際は、白い封筒を使い、表書きを丁寧に書くことが大切です。

また、渡す際は切手盆や袱紗を使うと丁寧で礼儀正しい印象になります。

永代供養料を渡す際は、ご先祖様の供養を行ってくれる寺院に感謝の気持ちが伝わるように、封筒選びや表書き、渡し方まで一つひとつを丁寧に行うようにしましょう。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!