墓じまいのお布施はいくら?金額や表書き、渡し方のマナーも紹介

墓じまいのお布施はいくら?金額や表書き、渡し方のマナーも紹介

目次

墓じまいにはさまざまな費用がかかりますが、そのひとつに「お布施」があります。

墓じまいのお布施はどれくらいの金額を包めば良いのか、失礼のないようにお渡しするにはどうすべきか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

この記事では、墓じまいにおけるお布施の種類や金額相場、封筒の書き方や渡す際のマナーまでわかりやすく解説します。

失礼なく安心して墓じまいを進められるように、ぜひこの記事を参考にしてください。

エータイでは、累計3万組以上のお客様に永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。年間管理費も不要のため、お墓の管理だけでなく継続費用の負担も残りません。

こちらの無料資料でお墓の写真や詳しい料金をご覧になれます。

お墓でお悩みの方は必見!

墓じまいにおけるお布施の基本知識

墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地を管理者に返還することをいいます。

取り出した遺骨は、永代供養墓や樹木葬など、お墓の管理や供養を寺院に任せられるお墓に納骨することが一般的です。

墓じまいで遺骨を取り出す際は、多くの場合、墓石からご先祖様の魂を抜く「閉眼供養」という法要を行います。

この法要はご住職に依頼して読経を行ってもらうため、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しすることが一般的です。

お布施の意味と役割

お布施とは、仏教の教えに基づく「施し」のひとつで、金銭や物品などをご住職や寺院に捧げることを指します。

お布施はお金の支払いというよりも、感謝の気持ちを形にしたものとされています。

墓じまいの際は、「閉眼供養」を行ってくださったご住職に、感謝の気持ちをお伝えするためにお布施をお渡しします。

閉眼供養(魂抜き)が重要な理由

墓じまいの際に欠かせない法要が「閉眼供養」です。

これは、お墓に宿っている仏様の魂を抜いて、墓石をただの石に戻す儀式です。この法要を行わずに墓石を撤去することは、仏教的に良くないこととされており、閉眼供養が行われないと墓石撤去を行わない石材店もあります。

閉眼供養を行うことで、仏様に敬意を払い、次の供養先に移っていただけるようになります。

墓じまいのお布施相場と費用内訳

墓じまいでは、墓石から魂を抜く「閉眼供養」と、遺骨を新しいお墓に納骨する際の「開眼供養」という2種類の法要が行われます。

お布施の相場は、地域や寺院によって違いがあります。それぞれ詳しく解説します。

閉眼供養のお布施

閉眼供養は、墓石から仏様の魂を抜く重要な儀式です。地域や寺院によって違いがありますが、お布施の相場はおよそ3万円~5万円です。

開眼供養のお布施

開眼供養とは、新たな納骨先でお墓を建てた場合などに行う儀式で、仏様の魂を新しい墓石に宿らせるという重要な意味を持ちます。

この法要の際もご住職を呼んで読経をしてもらうため、お布施が必要です。お布施の相場は、閉眼供養と同様で、およそ3万円~5万円です。

お布施以外に必要な費用

また、お布施以外に必要になる可能性がある費用もあります。場合によっては以下の費用が追加で必要になることもありますので、確認しておきましょう。

お車代やお膳料

お車代とは、ご住職が自宅や墓地に来てくれた際の交通費としてお渡しするもので、相場はおよそ5千円~1万円です。

また、本来であれば法要後にご住職にお食事をふるまうこととされていますが、その代わりとしてお渡しするのが「お膳料」です。お膳料の相場は、こちらも5千円~1万円とされています。

地域によってはお膳料が省略される場合もありますが、どちらかわからない場合は事前に確認すると良いでしょう。

離壇料

墓じまいに伴って檀家をやめる場合、寺院によっては「離檀料」を求められることがあります。

離檀料には、今までのお墓の管理や供養に対するお礼の気持ちを表すという意味があり、金額相場は3万円~10万円ほどです。

ただし、離檀料の相場は寺院との関係性や地域の慣習によっても異なるため、事前に菩提寺に相談すると安心できます。

その際は、墓じまいせざるを得ない事情を丁寧にお話し、お互いに理解・納得したうえで金額を決めるようにしましょう。

そもそも墓じまい全体でどの程度の費用がかかるか確認したい人は、以下の記事を参考にしてください。

お布施の包み方と渡し方のマナー

お布施は感謝の気持ちがしっかりと伝わるように、きちんとした作法でお渡しする必要があります。

ここでは、お布施の包み方や渡し方のマナーについて紹介します。

封筒の選び方

お布施を包む際は、郵便番号を記載する枠が印刷されていない、白い無地の封筒を選びます。

また、市販の「御布施」と印刷された封筒も利用できます。

お布施は感謝の気持ちを伝えるもので不祝儀袋ではないため、水引がないものを使うようにします。

加えて、「二重封筒は縁起が悪い」と考える地域もあるため、一重の封筒を使いましょう。

より正式な方法として、日本古来の和紙である「奉書紙」を使用する方法もあります。奉書紙で包む際は、お金をまず半紙で包み、その上にかぶせるようにして奉書紙で包みます。

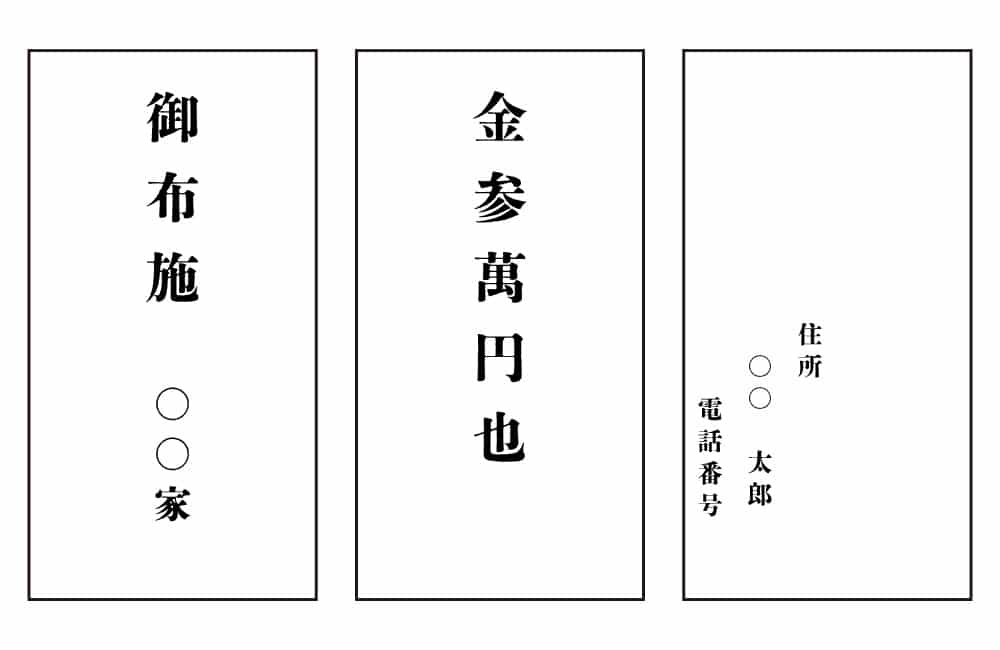

表書きの書き方

表書きは、表に「御布施」と書くことが一般的です。薄墨ではなく、黒墨の筆ペンなどで丁寧に書きます。

袋の下部には「〇〇家」と苗字を書き、裏面には氏名や住所、金額を記載するのが一般的です。中袋がある場合は、中袋にこれらの情報を記載します。

金額は「金参万円」というように、旧字体を使うと丁寧な印象を与えます。

お金の入れ方

お布施は、お札の肖像画が表かつ上向きになるように入れましょう。お札は新札でなくても問題ありませんが、お礼の気持ちとしてお渡しするため、極端に汚れたものは避けましょう。

できれば事前にきれいなお札を用意しておくと安心です。

お香典は新札を包むとマナー違反になりますが、法要は事前に分かっていることなので、新しいお札でも問題ありません。

香典のルールと、お布施のルールは違うということを覚えておきましょう。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングとしては、法要の前後が良いでしょう。

法要の前にお渡しする場合は「本日はどうぞよろしくお願いたします」と挨拶しながらお渡しすると自然です。

法要後の場合は「本日はありがとうございました」とお礼の気持ちを述べてお渡しするようにしましょう。

お布施の渡し方

お布施は袱紗(ふくさ)に包み、ご住職に渡すときに袱紗から取り出すようにします。

袱紗とは、のし袋を包むために使われる布です。袱紗の色は仏事用として紫やグレーなど落ち着いたものを選びましょう。

袱紗から取り出したお布施を切手盆に乗せて、お布施袋がご住職から見て正面になるようにお盆ごと差し出します。ご住職がお布施を受け取ったらお盆を下げるようにします。

切手盆がない場合は、畳んだ袱紗をお盆変わりにして、袱紗に乗せて両手でご住職に差し出すと良いでしょう。

墓地の種類ごとのお布施の注意点

墓じまいのお布施の金額は、お墓の種類によって異なります。ここでは「寺院墓地」と「民営墓地」「公営墓地」のそれぞれについて、お布施の金額相場や注意点を解説します。

寺院墓地

寺院墓地では、常にご住職が常駐しているため、閉眼供養は必須です。

お布施の相場は3万円~5万円ですが、長年お世話になっている場合は多めにお渡しすることもあります。

また、墓じまいに伴って檀家をやめることになるため、離檀料をお渡しするなどの離壇時の対応も必要になります。

お布施や離壇料の相場も寺院ごとに差が大きく分かりづらい点も多いため、事前に相談し、双方が納得する形で進めることが大切です。

特に、先祖代々お世話になってきた場合は、感謝の気持ちを込めて丁寧な対応をしましょう。

離檀料をどれくらい包めば良いかわからない時は、「皆さんどれくらい包まれているのでしょうか?」とおうかがいすると良いでしょう。

民営墓地

民営墓地は、宗教法人や社団法人から委託された民間企業が管理・運営するケースが多くなっています。

民営墓地では、墓地にご住職が常駐しているわけではないため、閉眼供養が必須ではありません。

ただし、法要をしないと石材店が墓石を解体してくれないケースもあります。また、仏教的にも仏様の魂を抜く作業は大切なため、できれば閉眼供養を行うようにしましょう。

民営墓地で閉眼供養を行う際は、ご住職の手配は自分自身で行うようにします。このような場合も、お布施をきちんとお渡ししましょう。

公営墓地

公営墓地は自治体が運営しているため、利用者自身が法要を依頼する必要があります。

閉眼供養も必須ではありませんが、後々親族とトラブルにならないためにも、きちんと手順を踏んで墓じまいを進めることが大切です。

墓じまいでの服装や持ち物

墓じまいで法要を行う際は、喪服もしくはダークカラーのスーツやワンピースなど、落ち着いた色の平服が適しています。半袖や半ズボンなど、ラフな服装は避けるようにします。

また、親族皆がきちんとしたマナーで挑むことが大切ですので、事前に相談し、服装に差が出ないように注意しましょう。

持ち物としては、お布施や袱紗、数珠、花や線香を用意します。また、改葬許可証などの書類も忘れずに持参しましょう。

当日の天候や足場のことを考え、歩きやすい靴で行き、傘なども用意しておくと安心できます。

墓じまいの手順や流れ

墓じまいの手順や流れは、以下のとおりです。

- 家族や親族と相談する

- 墓じまい後の納骨場所を決める

- 墓地の返還手続きをする

- 役所に改葬許可を申請・取得する

- 閉眼供養を行う

- 遺骨を取り出す

- 墓石の撤去と墓所を整備する

- 新しいお墓に納骨する

墓じまいでトラブルを避けるためにも、最初に家族や親族としっかり相談することが大切です。墓じまいせざるを得ない理由を伝えることで、同意を得やすくなります。

また、墓じまい費用を安く抑えたい場合は、改葬先の費用を安く抑えることがポイントです。

お墓の費用や管理の負担を減らしたい場合は、お墓の管理費が不要で、お墓の管理や供養を寺院に任せられる永代供養や樹木葬を検討すると良いでしょう。

墓じまいを行う際の注意点

墓じまいを行う際の注意点は、以下のとおりです。

- 親族と事前に話し合う

- 寺院や墓地関係者に丁寧に説明する

- 石材店は相見積もりと実績を確認して決める

- 行政手続きをしっかり行う

お墓は家族や親族にとっての心の拠り所でもあるため、合意を得てから進めることが大切です。話し合いの際に、墓じまいの費用負担についても話し合っておくと良いでしょう。

また、墓じまいに伴って離檀する場合は、墓じまいをせざるを得ない理由をご住職に丁寧に伝えることが大切です。

感情の行き違いが起こると後味の悪い思いをしたり、高額な離檀料を請求されることもあります。今までの供養に対する感謝の気持ちを伝えながら、事情をしっかり説明し、納得してもらうようにしましょう。

墓石撤去を依頼する石材店は、見積もりをとって比較し、実績があり費用が安いところを選ぶと、墓じまい費用を抑えられます。

また、墓じまいで必要な書類は、余裕を持って取得しておくようにしましょう。

墓じまいのお布施に関するよくある質問

墓じまいのお布施について、よくある質問とその回答を紹介します。

お布施の金額が少ないと失礼になりますか?

お布施には明確な料金が決められていないことからもわかるように、金額の大小よりも感謝の気持ちが大切だとされています。

しかし、極端に少ない金額だと、感謝の気持ちが伝わらなかったり常識がないと受け取られてしまうこともあります。

金額の目安が分からない時は、「皆さんはどうされていますか」と丁寧に相談すると良いでしょう。

墓じまいで離檀料は絶対に必要ですか?

離檀料は、絶対に必要なものではありません。しかし、長年にわたり法要や年回忌などでお世話になった寺院の場合は、感謝の気持ちを伝えるために離檀料を渡すことが一般的です。

離檀をめぐるトラブルを防ぐために、早めにご住職に事情を伝え、離檀料についても相談すると良いでしょう。

まとめ

墓じまいは、家族や親族にとって大きな節目となる行事です。お布施の相場や渡し方などの正しい知識を持って臨むことで、失礼なく丁寧に墓じまいを進めることが可能です。

また、離檀の際は感謝の気持ちをしっかりとご住職にお伝えすることで、トラブルのない墓じまいができます。

お布施の金額で迷ったときは丁寧にご住職に相談し、納得できる形で進めていくようにしましょう。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!