永代供養は安い?相場や選び方、最も安い永代供養墓について詳しく解説

永代供養は安い?相場や選び方、最も安い永代供養墓について詳しく解説

目次

永代供養とは、寺院がお墓の管理や供養を永代に渡って行ってくれる供養方法のことをいいます。

昨今の少子高齢化、核家族化で後継者に悩まれている方が増え、注目を集めております。また費用が一般のお墓よりも安いことや、後継者に負担が残らないことがメリットとして挙げられます。

この記事では、永代供養の費用相場や内訳、中でも特に安いと言われる合祀墓の費用、合わせて樹木葬や納骨堂の費用についても紹介します。

またエータイでは、累計3万組以上のお客様に永代供養墓・樹木葬をご紹介しております。年間管理費も不要のため、お墓の管理だけでなく継続費用の負担も残りません。

まずはお墓の写真や料金を見てみたいという方は、こちらから近くのお墓をお探しください。

年間管理費不要の永代供養墓・樹木葬

- 家族に負担を残したくない

- 跡継ぎ・墓じまい不要のお墓にしたい

- 生前に契約しておきたい

- 檀家義務のないお墓にしたい

- 合祀されない個別墓にしたい

まずは近くのお墓を探してみる

永代供養とは

永代供養とは、ご遺族に代わって寺院が遺骨の管理や供養をする供養方法のことをいいます。

通常のお墓参りでは、墓石周りの草むしりや掃除をしたり、お盆やお彼岸にお墓参りをして遺骨を供養します。これらは基本的に遺族の役目となっています。

一方、永代供養では、そういった管理・供養を寺院が行ってくれます。また、通常のお墓は年間管理費が必要となりますが、永代供養では多くの場合で年間管理費が不要です。

さらに、永代供養はお墓の継承者が不要なため、身寄りのない方や、後継ぎのいない方も多く利用しています。永代供養について、更に詳しく知りたいという方は以下の記事もご覧ください。

永代供養は安い?種類別の費用相場や安い理由

永代供養にかかる費用は、およそ10万円~150万円程度と幅があります。

これは、費用の大半を占める永代供養料が、永代供養墓の種類によって大きく変動するからです。

永代供養の費用の内訳は、以下のとおりです。

| 永代供養の費用内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| 永代供養料(遺骨を供養・管理をしてもらう費用) | 5万円~150万円 |

| 納骨料(納骨法要で必要) | 約3万円 |

| 刻字料(墓誌に氏名を彫ってもらう費用) | 約3万円 |

永代供養では、これら3つの費用を支払えば、基本的に追加の費用はかかりません。

それでは、永代供養の種類ごとの費用相場について、詳しく解説していきましょう。

【種類別】永代供養の費用相場

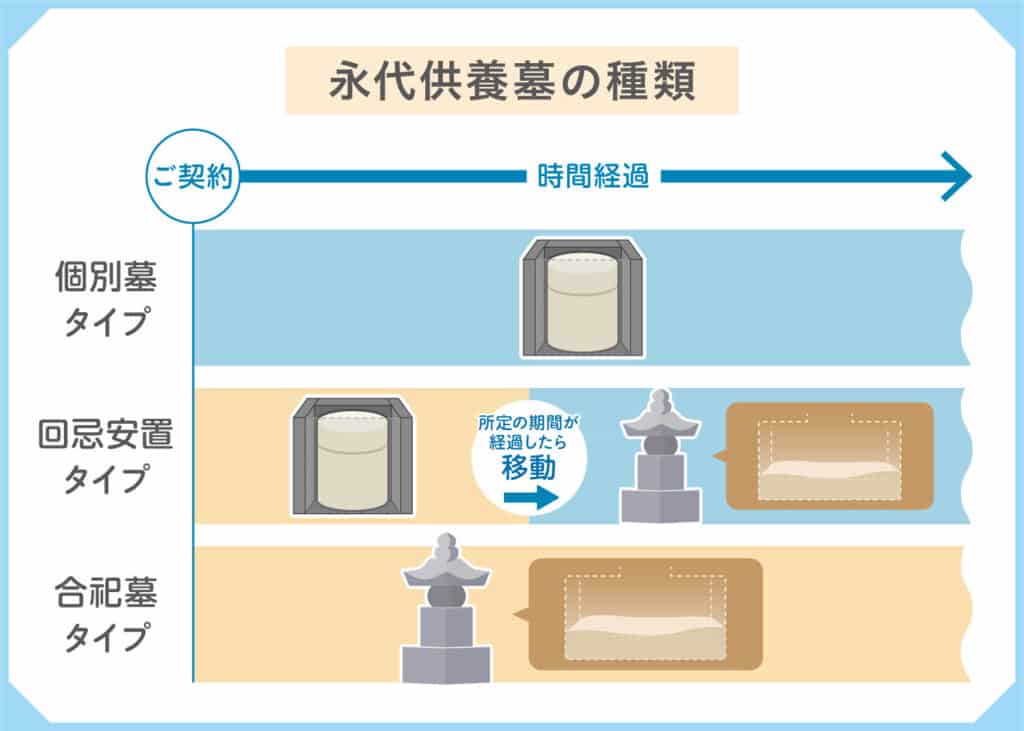

永代供養墓には上記の通り3つのタイプがあり、以下のように費用が異なります。

| 永代供養墓のタイプ | 目安費用 |

|---|---|

| 個別墓タイプ | 約50万円~150万円 |

| 回忌安置タイプ | 約16万5千円~33万円※ |

| 合祀タイプ | 約5万円~30万円 |

合祀タイプ

永代供養の中で最も安いのがこの合祀タイプです。

合祀タイプとは、他の人の遺骨と同じスペースに納骨されるタイプのお墓で、費用相場は約5万〜30万円となっています。

記念碑などのモニュメントが建っていることが多く、その前でお参りします。

合祀タイプに納骨すると、後日遺骨を取り出すことはできないため、注意が必要です。

回忌安置タイプ

回忌安置タイプとは、最初は個別スペースに納骨し、一定期間後に他の人と一緒のスペースに納骨するタイプのお墓です。

7回忌は13回忌など一定期間が過ぎると合祀されるため、個別墓タイプよりも費用が抑えられていることが特徴です。

また、遺骨が個別に納められている期間であれば、遺骨を取り出して改葬や分骨することも可能です。

弊社エータイで紹介している回忌安置タイプの費用は約16万5千円~33万円となっており、個別安置期間の長さによって費用も異なります。

個別墓タイプ

個別墓タイプとは、一般的なお墓と同じように、遺骨を個別スペースに納骨するタイプをいいます。

遺骨は骨壺に入れた状態で専用の納骨スペースに安置されるため、後日遺骨を取り出すことも可能です。

永代供養墓の中で最も丁寧な埋葬方法のため、費用相場も約50万円~150万円と最も高くなっています。

エータイでは、合祀タイプから個別墓タイプまで、様々な種類の永代供養墓を10万円〜ご紹介しています。具体的にどんなお墓があるか気になる方は、以下からお近くの地域を選び、閲覧してみてください。

永代供養の費用が安い理由

永代供養は墓石を必要としないため、一般の墓地よりも費用を安く済ませることができます。

墓石を建てる一般的なお墓の場合、100万円~350万円程度の費用がかかりますが、永代供養は前述の通り10万円~150万円程度が相場。

比較すると永代供養は非常に安いと言えます。

中でも、最も安いのが前述した合祀タイプです。

合祀タイプでは共用スペースに納骨するため、墓地の使用面積が少なく費用を安くすることが可能です。

永代供養の種類別の費用相場や内訳など詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

永代供養の中でも特に安い合祀墓について

合祀墓とは、永代供養の中で最も費用が安い供養方法で、費用相場は5万円〜30万円ほどです。

遺骨が血縁関係のない人たちと一緒に納骨されることが、合祀墓の特徴として挙げられます。

そのため永代供養の合祀墓は、お墓に埋葬された後に寂しい思いをしたくないと考える方、できるだけ費用を抑えたいと考えている方に向いているといえます。

合祀のメリット

合祀のメリットは、費用が最も安いことです。

費用相場は5万円〜30万円ですが、中には5万円を下回るものもあります。このように、合祀墓では費用を大きく抑えることができます。

また、一定期間は個別に保管できる回忌安置タイプであっても、契約期間が過ぎると合祀墓に移されます。

そのため、最初から合祀を選ぶ人も多くなっています。

合祀のデメリット

合祀墓は遺骨を骨壷から出して不特定多数の遺骨と一緒に埋葬されます。

いったん合祀墓に埋葬すると遺骨を取り出すことができなくなるため、後日の改葬ができません。

また、合祀タイプでは一人当たりの費用設定となっているため、永代供養したい遺骨が多い場合は、費用がかさむ場合もあります。

合祀墓に納骨する際は、場所や納骨する人数などをしっかり話し合い検討することをお勧めします。

合祀墓を選ぶ際の注意点

合祀墓を選ぶ際は、以下の注意点を踏まえて選ぶことが大切です。

お参りのしやすさ

合祀墓でもご遺族の参拝はもちろん可能なので、お参りしやすい立地や交通の便が良いところを選びましょう。

また、家族だけでなく故人の友人などの関係者も来やすい立地を選ぶといいでしょう。

トラブル防止のため話し合って決める

合祀墓のデメリットでも紹介した通り、一度合祀してしまうと遺骨を取り出すことができません。

そのため、親族と話し合わないまま、近さ・安さなどの理由で合祀墓を契約してしまうと、あとになってトラブルになることがあります。

ご遺族の意向や予算などを考慮しながら話し合いをすることをお勧めします。

樹木葬も費用が安い永代供養のひとつ

樹木葬とは永代供養のタイプの1つで、樹木を墓石の代わりに使用したお墓を指します。樹木葬では、墓石を使ったお墓にはない明るさや、樹木の美しさを感じることができます。

また、「死後は自然に帰りたい」と考える方やお墓の管理や供養を任せたいという方が、樹木葬を利用することも増えています。

樹木葬の樹木の種類は、墓地によって様々です。そして、一区画ずつ樹木を植えるタイプでは、候補の中から自分の好きな樹木を選べるところもあります。

樹木葬の費用

樹木葬は一般墓に比べて墓石代などがかからないため、費用を抑えることができます。

樹木葬の費用は合祀タイプ・個別墓タイプといった埋葬形式によって異なります。

エータイで取り扱っているお墓を例にあげますと、合祀タイプは約20万円、個別墓タイプは50万円~150万円が相場となっています。

樹木葬のメリット

樹木葬には、以下のようにさまざまなメリットがあります。

- お墓の継承者が不要

- 自然の中で眠れる

- 費用が比較的安い

- 生前購入できる

- 宗旨・宗派を問わない

樹木葬も永代供養のためお墓の継承者が不要なこと、費用が比較的安いこと、生前購入しやすいことなどから、近年人気が高まっています。

樹木葬のデメリット

樹木葬のデメリットは以下のとおりです。

- 後から遺骨を取り出せないことがある

- 年月と共に景観が変化することがある

- 親族の理解を得にくいことがある

- 追加の納骨ができないことがある

合祀タイプや、回忌安置タイプで一定期間が過ぎた場合は、後から遺骨を取り出せないことがデメリットです。

また、追加埋葬できない場合も多いため、最終的に複数人を埋葬したい場合は、最初に人数分購入しておくと良いでしょう。

樹木葬の注意点

緑あふれる樹木葬ですが、いくつか注意する点があります。例えば、樹木葬のタイプに「里山タイプ」というものがあります。

里山タイプは林など広い土地を使った霊園が多いため、駅から遠く、交通アクセスがあまりよくないケースが多くなっています。

また、自然保全のために区画整備や道路が舗装されていない場合があります。

お墓参りに訪れる家族が利用しにくい場合もあるため、実際に現地見学することが大切です。

樹木葬についてもっとよく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

納骨堂での永代供養は安い?

納骨堂とは、個人、夫婦といったさまざまな単位でご遺骨を収蔵することができる「納骨スペース」です。

納骨堂にも永代供養が付いている(管理・供養を寺院が行ってくれる)ことが多いので、永代供養墓を考えている人にとって、樹木葬と並んで検討されやすい埋葬方法の一つです。

納骨堂で永代供養を行う際の費用相場は10万円〜200万円と幅広いです。

納骨堂には以下のような種類があり、それぞれ費用相場が違います。

- 位牌型:10万円前後

- ロッカー型:20万円程度

- 仏壇型:30万円程度

- 稼働型:50万〜100万円程度

- 墓石型:100万円前後

上記の通り、最も安いタイプは10万円前後になりますが、合祀墓タイプの永代供養と比べると費用相場は少し高くなるでしょう。

納骨堂について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

費用が安い永代供養を選ぶ際の注意点

費用が安い永代供養を選ぶ際は、いくつかの注意点がありますのでくわしく紹介します。

埋葬できる人数を確認する

永代供養墓には1人用や夫婦2人用・家族用などさまざまなタイプがあり、費用も異なります。

1人分としては費用が安くても、複数人を埋葬する場合は、他のお墓よりも割高になってしまう場合があるため注意が必要です。

永代供養にする際は、埋葬人数と費用について、事前に確認するようにしましょう。

年間管理料や追加費用を確認する

永代供養では、基本的には最初に費用を支払えば、年間管理費や追加費用は不要な場合が多くなっています。

しかし、寺院や霊園によっては、毎年の継続的な費用や追加費用がかかる場合があるため、注意が必要です。

追加費用の可能性などについては、最初にしっかり確認するようにしましょう。

現地を見学して確認する

パンフレットやHPの情報だけではわからないことも多いため、実際に寺院や霊園を訪れて施設の雰囲気や管理状況を確認することも大切です。

スタッフの対応や納骨スペースの環境、水場などの施設の充実度、交通アクセスや駐車場の有無などを確認し、納得できる永代供養墓を選ぶようにしましょう。

墓じまいをして永代供養墓にする流れ

墓じまいとは、今あるお墓の使用権を寺院や霊園に返却することです。

今あるお墓を永代供養墓へ移す場合は、まずはこの墓じまいを行う必要があります。ここでは墓じまいをして永代供養墓に移す流れを説明いたします。

新しい納骨先を探す

墓じまい後に利用する永代供養墓を探しましょう。

契約を検討する際は現地見学をして、お墓までのアクセスやスタッフの対応なども確認しましょう。

墓じまいに必要な書類を集める

墓じまいをする上で必要な書類は以下のとおりです。

- 改葬許可申請書

- 受入証明書

- 埋葬許可書

- 改葬許可証

改葬許可申請書、改葬許可証は各自治体で発行します。発行方法は自治体によって異なりますので、確認しましょう。

埋葬許可証は元のお墓がある寺院や霊園で発行することができます。墓じまいすることを伝える際に、発行を依頼すると良いでしょう。

受入証明書とは、これから遺骨を移す場所で発行してもらえるもので、「改葬受入証明書」などとも呼ばれます。

受入証明書は、引っ越し先の墓地管理者から印鑑をもらう必要があります。

墓じまいを行う

墓じまいでは、まず最初にお墓に入っている魂を抜く「閉眼供養」を行います。

その後、墓石を解体し、墓地を更地にして使用権を返却します。

新しい供養先へ納骨する

お墓から出した遺骨を新しい供養先へ納骨します。

墓じまいにかかる費用や手順について、もっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

永代供養以外で費用が抑えられる供養方法

永代供養は、従来のお墓に比べて費用が抑えられる点が魅力ですが、お墓そのものを持たないという供養方法もありますので紹介します。

散骨

散骨とは、お墓を作らず海や山に遺骨を撒く供養方法で、費用は「5万円〜25万程度」です。

海に散骨する場合は、散骨のための船が貸し切りか、複数の家族の乗り合いかによって費用が変わります。

手元供養

手元供養とは、骨壷を自宅に持ち帰り、仏壇などで供養する方法で、こちらは0円からでも可能です。

ただし、自分で遺骨を管理できなくなった場合、最終的には永代供養や散骨など、何かしらの方法を取る必要があります。

永代供養の費用に関してよくある質問

永代供養の費用に関して、よくある質問を紹介します。

永代供養料は消費税が発生する?

永代供養料は、宗教法人が行う宗教行為に該当するため、消費税はかかりません。

永代供養に追加料金は発生する?

永代供養料にはお墓の永代使用料や管理料など、永代供養に必要な費用が含まれています。そのため、基本的には追加費用は発生しません。

ただし、寺院に個別に法要を依頼した場合などは、お布施などの追加費用がかかる場合があります。

追加費用については、事前に確認するようにしましょう。

刻字料とは?

刻字料とは、個別の墓石やプレートに、名前や好きな言葉などを彫ってもらうための費用です。

プレート設置を希望しない場合は刻字料も不要なため、永代供養の費用をより抑えられる可能性があります。

ただし、永代供養料に刻字料が含まれている寺院や霊園もありますので、永代供養料の内訳を事前に確認するようにしましょう。

永代供養は宗旨・宗派によって費用は変わる?

永代供養の費用は、浄土宗や浄土真宗・日蓮宗や曹洞宗など、宗旨・宗派による違いはありません。

ただし、寺院によっては入檀を求められる場合があります。

檀家になる際は入檀料や毎年の護持会費が必要なため、費用がかさむ可能性があります。

どのような費用がかかるのかということを、事前にきちんと確認するようにしましょう。

まとめ

今回は永代供養は安いのか?費用相場や安く抑えられる永代供養の種類などについて解説しました。

費用を安く抑えられるのは合祀墓や樹木葬ですが、交通の面やご家族の意向などをさまざまな点を考慮して決めることが大切です。

エータイでは、首都圏を中心に80以上の厳選寺院の永代供養墓や樹木葬をご紹介しています。

もし現在お墓選びをご検討されていたり、お墓についてお悩みでありましたら、エータイがご紹介する寺院をおまとめした資料を参考にしてみてください。

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の詳細資料を無料プレゼント!

※調査期間:2021年1月1日~2024年12月31日/調査概要:「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

全国80以上のお墓の

詳細資料を無料プレゼント!